三门峡水电站查看源代码讨论查看历史

| 三门峡水电站 |

|

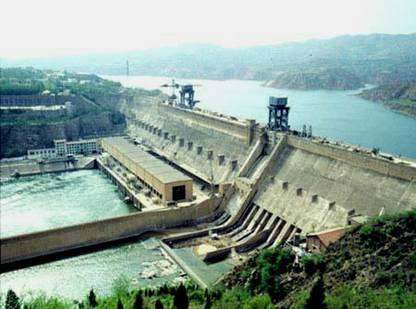

三门峡水电站(又称三门峡大坝、三门峡水库)是新中国成立后在黄河中上游段建设的第一座大型水利工程项目,连接河南省三门峡市及山西省平陆县。

工程于1957年4月动工,1961年4月基本建成投入运用,坝体上有“黄河安澜,国泰民安”八个镶红色大字,坝后一砥柱石挺立于黄河惊涛骇浪之中,“中流砥柱”成语便由此而来。库区面积约200平方公里,河中石岛屹立,将河流分成三股:鬼门河、神门河与人门河,故名“三门峡”。

电站介绍

调节库容:亿立方米

装机容量:25万千瓦

台数:5台

保证出力:11.3万千瓦

年发电量:13.1亿千瓦小时

最大水头:52米

最小水头:15米

设计水头:30米

水轮型号:HL820-LJ-550

其它效益:灌溉、供水

淹没耕地:900000亩

迁移人口:403700/人/年

坝型:重力坝

最大坝高:106米

填筑:394.84/万立方米

混凝土:20万立方米

水泥:39万吨

钢材:6248吨

木材:10801立方米

总投资:9.2/亿元/年份

千瓦投资:3680元

坝基岩石:闪长玢岩

建设情况:57.4开工,1973年发电,1978年竣工。

基本内容

三门峡水利枢纽是黄河干流上兴建的第一座大型水利枢纽。位于黄河中段下游,河南省三门峡市和山西省平陆县交界处。具有发电、防洪、防凌、灌溉等综合利用效益。原设计正常蓄水位360m,电站装机容量1160Mw。多年平均年发电量60亿kw·h,大坝为混凝土重力坝,最大坝高106m。工程于1957年动工兴建,按正常蓄水位350m施工,相应初始总库容354亿立方米。1960年水库蓄水,1962年第一台机组试发电。水库蓄水后,由于泥沙淤积,库尾河床抬高,造成上游大量农田淹没并威胁城镇安全。因此,试发电后不久,电站即停止运行。为减缓淤积,保持调节库容,尽可能发挥水库防洪、防凌、灌溉效益,于1964年至1981年间,先后两次进行改建。第一次改建,增建2条泄洪排沙洞,改建5号至8号4台机组段为泄洪管。第二次改建,打开1号至8号8条施工导流底孔,将其改造为泄流排沙底孔,并将1号至5号机组的进水口高程降低13m,相应改建引水钢管,以实现“蓄清排浑,调水调沙”的运用原则。改建后,电站装机容量降为250Mw,年发电量为10.2亿kW·h,运用最高水位为340m。经多年运行后,泄流排沙底孔因长期运用,泥沙磨蚀严重,于1985年又对1号至8号底孔进行了二期改建,并打开和改建9号、10号施工导流底孔,以扩大枢纽泄流能力。现为进一步提高发电效益,又恢复原6号和7号机组段,正重新安装2台单机容量为75Mw的混流式水轮发电机组,使水电站装机容量达到400MW,多年平均年发电量达到13.17亿kw·h。

水库特性

坝址以上流域面积68.84万平方公里,多年平均年径流量424亿立方米,多年平均流量1344立方米/秒。工程设计洪水标准为:千年一遇设什,万年一遇校核。改建后设计洪水流量40000立方米/秒,相应库水位329m;校核洪水流量52500立方米/秒,相应库水位332.6m。改建后,水电站最大水头52m,最小水头15m,设计水头30m。

枢纽布置

拦河坝座落在坚硬的花岗岩和闪长玢岩上,混凝土重力坝坝顶长713m。改建后,枢纽由左岸1号和2号泄洪排沙洞、左岸非溢流坝段、溢流坝段、厂房坝段、右岸非溢流坝段、发电厂房以及220kv和110 kV屋外开关站等建筑物所组成。

改建后,厂房1~5号机组段安装5台25Mw竖轴转桨式水轮发电机组,额定转速100r/min。水轮机转轮直径6m。发电机为悬式空冷型,额定电压10.5kV,额定容量为62.5MV·A,额定功率因数0.8。6、7两个机组段扩建安装单机容量为75Mw的混流式水轮发电机组,水轮机额定水头36m,最大水头47.7m,最小水头27.4m,转轮直径5.5m,额定转速88.2r/min。发电机为悬式空冷型,额定电压13.8kv,额定容量88.235Mv·A,额定功率因数0.85。110kv开关站位于厂房右侧,双母线间用混凝上结构分为两层,每层均为典型中型布置,运行维护十分方便。220kV开关站布置在厂房下游右岸。

泄洪设施

左岸设有泄洪排沙洞2条,明流段断面为城门洞形,宽9m,高12m。水位330m时,最大泄流量为2658立方米/秒。大坝设有深水泄水孔12孔和泄流排沙底孔10孔,断面尺寸均为3m×8m。水位330米时,最大泄流量共9746立方米/秒。

运行情况

三门峡水电站是中国河南省电力系统中仅有的一座大型水电,对改善电力系统运行具有一定作用。除电站发电外,水库发挥了防洪、防凌效益。1977年黄河大水,三门峡入库洪水15400立方米/秒。经水库拦蓄后,出库流量仅8900立方米/秒,削减洪峰42%。凌汛期,水库可控制下泄流量到500~200立方米/秒,最小可到150立方米/秒,可减轻下游冰凌灾害。三门峡改建后库容减小,汛期水中含有大量泥沙,水轮机过流部件磨损严重,机组停修时间长,损失大量电能。

设计单位

程设计原委托苏联列宁格勒水电设计院进行。

改建单位

改建设计单位为天津勘测设计院。

施工单位

施工单位为水利电力部第十一工程局。

建设设想

最早提出在黄河三门峡修建拦洪水库是在1935年。国民政府黄河水利委员会委员长兼总工程师李仪祉倡议在潼关至孟津河段选择适当地点修建蓄洪水库。他在黄河水利委员会的同事,来自挪威的主任工程师安立森(S.Elisson )经过实地考察,发表了三门峡、八里胡同和小浪底三个坝址的勘查报告。然而两年后,抗战爆发, 在此期间,侵华日军东亚研究所也提出了一个兴建三门峡水电站的计划。 抗战胜利,国民政府1946年重新将三门峡水库提上日程,聘请专家组成黄河顾问团实地考察。顾问团的4位美国专家雷巴德(Eugene Reybold)、萨凡奇(John Lucian Savage)、葛罗同(J.P.Growdon )、柯登(John S.Cotton )对于每个问题都有激烈争论。他们提出的初步报告指出:三门峡建库发电,对潼关以上的农田淹没损失太大,又是以后无法弥补的。建议坝址改到三门峡以下100米处的八里胡同。其首要任务在防洪而非发电。[1]

参考文献

- ↑ 魅力三门峡,黄河第一坝搜狐网,2020-04-06