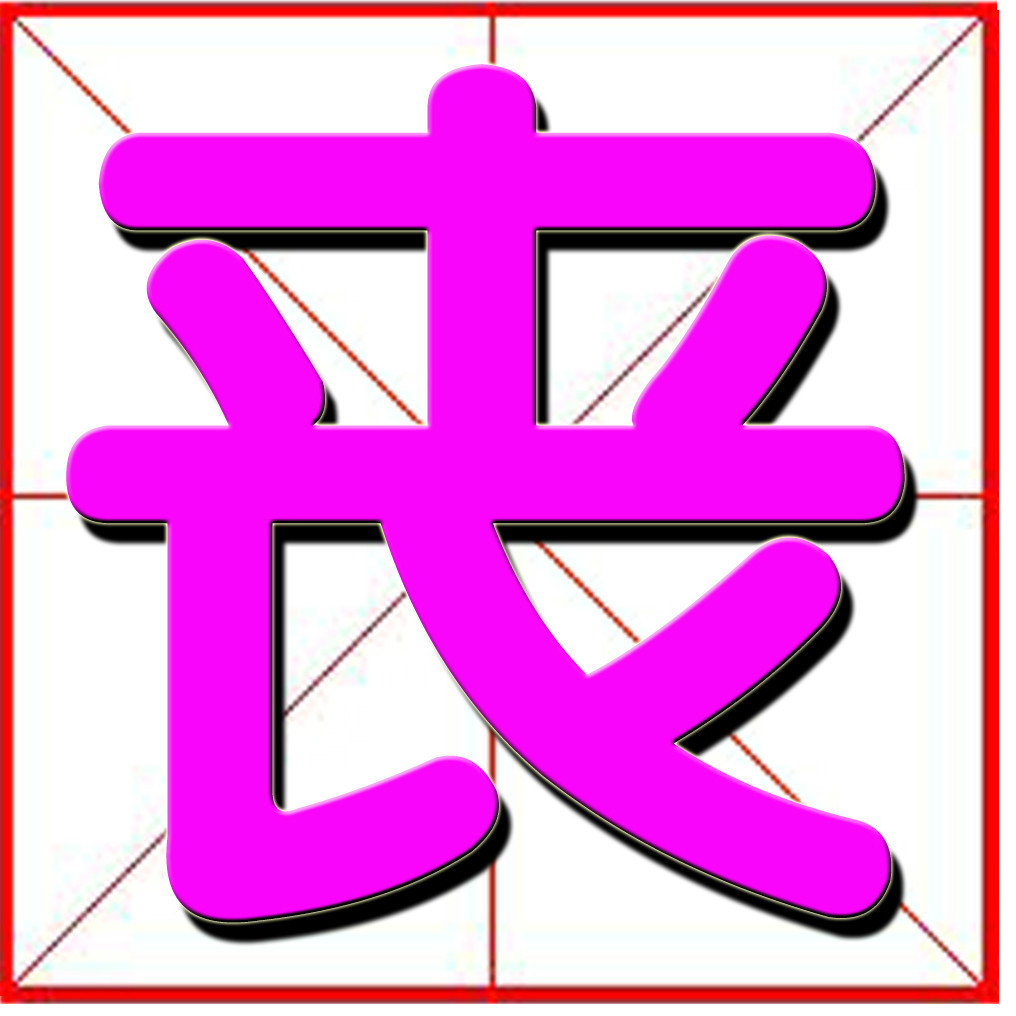

丧查看源代码讨论查看历史

| 丧 |

|

丧(拼音:sàng、sāng)是汉语通用规范一级汉字(常用字) 。此字始见于商代甲骨文,形声字,古字形从口,桑声。丧的本义一般认为是逃亡,引申为丢失、失去。一说丧的本义是失去,由此义又引申为死亡。丧也指与人去世有关的事情,或指埋葬死者的方式,均作名词用,读sāng。

基本信息

中文名称; 丧

拼音; sàng,sāng

注音字母; ㄙㄤˋ,ㄙㄤ

平水韵部; 去声二十三漾,下平七阳

部首; 十、一

总笔画; 2+6、1+7

造字法; 形声字

结构; 合体字,上下结构

繁体字; 丧

异体字; 䘮、࡚�、࠷�、࠸�、ࡂ�、ࡂ�、ࡴ�、দ�、দ�、�

五笔; FUEU(86、98)

仓颉码; GCV

字级; 一级(1034)

统一码; 4E27

GBK编码; C9A5

文字源流

甲骨文中有一形作图1-3,前人对该字形的解释有争议,有说"噩"字的,有说"喿(噪)"字的,也有说是"桑"字的,而今学界多将这类字形与"丧"字关联。甲骨文的"丧"由"桑"和周围数量不等的"口"字组成,由于对该字形的理解不一致,所以该字形的理据、字用等问题的认识也颇多分歧。例如:于省吾先生指出,本义是采桑,假借为"丧亡"的丧;何琳仪指出,丧的金文字形,从亡,表示"死亡";赵平安认为,该字是"死丧"的本字;刘莉认为,丧的原始词义为"失去"。甲骨文卜辞中的"丧"一般都用作"逃亡、失去"。

甲骨文中间为"桑"字,这很清楚,但是周围的"口"是如何形成的仍有争议。闻一多先生认为,"桑"与"丧"是繁简关系;于省吾先生认为,一个表示"桑树",另一个表示"采桑","口"表示采桑用的器具,是一个表形构件;谷衍奎认为,众口喧哭于桑枝之下,是表意构件。也有人认为"口"是区别符号。区别符号是没有音义的笔画,主要功能是区别字形,或区别一字多义,或区别形近字体。因为在甲骨文中表示桑树的"桑"假借为丧,添加的"口"是区别符号,为了区别桑与丧。

金文阶段的丧作图5,字形的下部加了一个要素"亡"。金文中添加的构件"亡"是声符还是意符学界看法也是不一样的。丧、亡读音相近,"丧"已经有声符桑,没有必要再添加音近的声符"亡",所以"亡"应是意符。金文"丧"字中添加构件"亡"是对"逃亡"义的强化。

金文中还有一个字形作图4,在甲骨文字形的基础上加了"走"字。走的古字形像一个人甩胳膊跑步的样子,本义是"跑"。可见,金文"丧"中出现的"走"与"亡"一样,是从不同角度对"丧"的"逃亡"义的强化。只不过由于"亡"的意义信息更明显还可兼具表音,而"止""走"的奔走义逐渐消失,所以后世逐渐淘汰了图4、图6的一类字形。

字形发展到小篆(图12)阶段,象形性淡化,表示桑树的构件讹变,加上符号的经济性原则,"口"正好与"哭死去的人"相关,亡与丧的读音相近,所以小篆将添加"口"的桑树讹变为"哭",构件"亡"保留,所以《说文解字》说丧字"从哭从亡,亡亦声。"

隶书(图13-17)在小篆的基础上,将构件"图A"讹变为"图B",表意构件"亡"符号化为"图C",字形的表意性减弱。再后来将中间部分拉直为"土",如图17。现代通行的简化字"丧"将繁体楷书字形(图18)的两个"口"简化为一点一短撇。现代汉语文字"丧"的构字理据进一步消失,反过来加大了对"丧"古文字形的认识难度。[1]

古籍释义

说文解字 【卷二】【哭部】息郎切(sāng)

亡也。从哭从亡。会意。亡亦声。

说文解字注 亡也。

段注:亡部曰:亡,逃也。亡非死之谓,故《中庸》曰:事死如事生,事亡如事存。《尚书大传》曰:王之于仁人也,死者封其墓,况于生者乎。王之于贤人也,亡者表其闾,况于在者乎。皆存亡与生死分别言之。《凶礼》谓之丧者,郑《礼经目录》云不忍言死而言丧。丧者,弃亡之辞。若全居于彼焉,己失之耳。是则死曰丧之义也。公子重耳自偁身丧,鲁昭公自偁丧人,此丧字之本义也。凡丧失字本皆平声,俗读去声,以别于死丧平声,非古也。

从哭亡,亡亦声。

段注:此从礼记奔丧之礼释文所引。息郎切,十部。

广韵 息郎切,平唐心 ‖亡声阳部(sāng)

࠸�,|亡也。死࠸�也。又姓,楚大夫࠸�左。又息浪切。丧,上同。

苏浪切,去宕心 ‖亡声阳部(sàng)

丧,亡也。苏浪切。又音桑。二。࠸�,上同。

康熙字典 【丑集上】【口部】 丧·康熙笔画:12 ·部外笔画:9

古文:ࡂ�、ࡴ�、ࡂ�、দ�、࡚�

《广韵》《正韵》苏浪切。《集韵》《韵会》四浪切,并桑去声。《玉篇》:亡也。

又《正韵》:失位也。《论语》:二三子何患于丧乎。注:丧,失位也。《左传·昭二十四年》:昭公曰:丧人不佞。

又《广韵》息郎切。《集韵》《韵会》《正韵》苏郎切,并音桑。《正韵》:持服曰丧。《礼·檀弓》:故孔氏之不丧出母,自子思始也。又:子夏丧其子,而丧其明。《释文》:上丧字平声,下丧字去声。

又《广韵》:丧,器也,今谓之柩。《礼·曲礼》:送丧不逾境。

又姓。《广韵》:楚大夫丧左。

《说文》本作࠸�。《广韵》亦作࠷�。

上半部略宽,下半部略窄。上半部竖笔在竖中线;中间点、撇分写在竖中线左右;长横在横中线下侧。下半部提尖轻接竖中线;末笔长捺收笔于右下格,捺脚超出上部。"丧"的左下边没有一撇