余震查看源代码讨论查看历史

|

余震是一个科技名词。

现代汉字是指楷化后的汉字[1]正楷字形,包括繁体字和简体字。现代汉字即从甲骨文、金文[2]、籀文、篆书,至隶书、草书、楷书、行书等演变而来。汉字为汉民族先民发明创制并作改进,是维系汉族各方言区不可或缺的纽带。现存最早可识的汉字是约公元前1300年殷商的甲骨文和稍后的金文, 再到秦朝的小篆 和隶书, 至汉魏隶书盛行,到了汉末隶书楷化为正楷,盛行于魏晋南北朝,至今通行。

名词解释

地震。余震一般在地球内部发生主震的同一地方发生。通常的情况是一次主震发生以后,紧跟着有一系列余震,其强度一般都比主震小。余震的持续时间可达数月甚至上百年。

发生原因

美国地球物理学家发现,“余震”的主要成因是由地震引起的“动态”地震波的冲击,而不是原先认为的缘于地震引发的断层附近的地壳重整。

美国地质调查的KarenFelzer和加州大学的EmilyBrodsky分析了近二十年发生在南加州的数以千计的中小型地震中余震的数据之后得出了这一结论,他们的工作可能影响关于余震发生的预测(来源:Nature441735)。

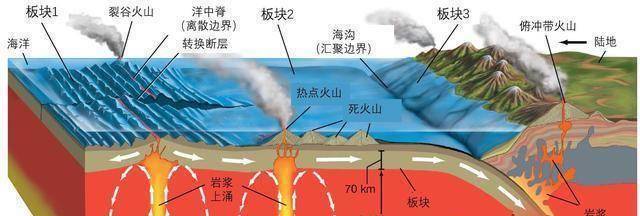

地震主要起因于地壳上大陆板块彼此相对移动产生的压力累积。主震发生过后的一段时间跨度内,或者在震中也可以拉开一定距离,可发生称为余震的二次震动。科学家认为余震产生于主震引起的“静态压力”改变,因为似乎只有它能够具有产生余震的这种机制。但Felzer和Brodsky认为事实并非如此。

地震序列

地震序列是在一定时间内,发生在同一震源区的一系列大小不同的地震,且其发震机制具有某种内在联系或有共同的发震构造的一组地震的总称。

一个地震序列中最强的地震称为主震;主震前在同一震区发生的较小地震称为前震;主震后在同一震区陆续发生的较小地震称为余震。

序列分类

主震型

主震的震级高,很突出,主震释放的能量占全地震序列的90%以上,又分为“主震余震型”和前震主震余震型”两类;

震群型

没有突出的主震,主要能量是通过多次震级相近的地震释放出来的;

孤立型

其主要特点是几乎没有前震,也几乎没有余震。

类型差别

前震、主震、余震是地核移动的表现形式(应力积累释放除外),地震开始移动,岩浆就发生波动,推动地壳振动,称为前震;岩浆发生顶头峰时产生的振动是主震,残余岩浆的波动,地核的复原间接的推动地壳振动是余震,由于地核的复原比原先移动的动量大,故余震比前震大。地震前后相当于岩石蠕动应变恢复过程。前震、主震、余震是一次地震的分解现象,国外很多人把时间间隔不大、同一地点的地震分别列为次数是不对的,没有认识到地核移动的根本规律,也有的余震间隔数天,这是地震时有一部分能量储存在地壳下,积累多了就释放出来,是地震时的应力释放,和地球内部能量积累释放产生的地震不是一个概念。

实例

1945年9月23日,河北滦县6.25级地震这后,余震延续了半年之久,到第二年春天才相对平息。

1952年美国加里福尼亚州克恩郡地震时,主震在贝克兹菲尔德遭受了彻底的摧毁。有时甚至是一次刚刚超过3级的余震,也能把一些房屋震倒。因此,在主震过去后,对余震也要提高警惕,加强预测预防工作,不能掉以轻心。

1974年5月11日,云南昭通地区发生了7.1级地震,震后两次5级以上的余震,都因震前有了预报,虽然造成破坏,但人的伤亡很小。

1976年7月28日凌晨3时42分,河北唐山7.8级地震之后,当天就发生了两次强烈余震,震级分别为6.5级和7.1级。以后沿着宁河、唐山、滦县这一活动断裂带,5—6级左右,甚至更强的余震仍在不断发生,如11月15日在宁河东北以发生一次6.9级地震,直至第二年(1977)春季,强烈余震仍然有所活动,至于5级以下的小震就更多了。

2022年9月17日, 中国地震台网正式测定,9月17日22时35分和22时45分,在台湾台东县(北纬23.10度,东经121.20度)分别发生4.7级和5.3级地震。 余震是在主震之后接连发生的小

参考文献

- ↑ 中华优秀传统文化——汉字,搜狐,2022-03-30

- ↑ 华夏古汉字《金文》,搜狐,2022-03-01