双电层

名词解释

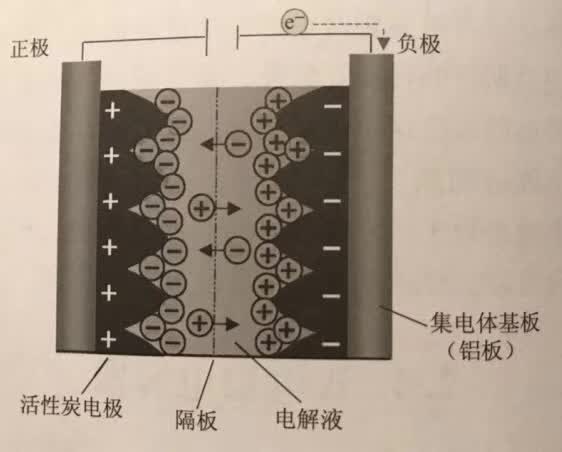

任何两个不同的物相接触都会在两相间产生电势,这是因电荷分离引起的。两相各有过剩的电荷,电量相等,正负号相反,相互吸引,形成双电层。

在两种不同物质的界面上,正负电荷分别排列成的面层。在溶液中,固体表面常因表面基团的解离或自溶液中选择性地吸附某种离子而带电。由于电中性的要求,带电表面附近的液体中必有与固体表面电荷数量相等但符号相反的多余的反离子。带电表面和反离子构成双电层。

在电极的金属-电解质的两相界面存在电势,同样将产生双电层,其总厚度一般约为0.2-20纳米。电极的金属相为良导体,过剩电荷集中在表面;电解质的电阻较大,过剩电荷只部分紧贴相界面,称紧密双层;余下部分呈分散态,称分散双层。电极反应的核心步骤-迁越步骤(即活化步骤)都需在紧密层中进行,影响电极反应的吸附过程也发生在双电层中,故双电层结构的研究对于电化学的理论和生产都有重要意义。

胶核表面拥有一层离子,成为电位离子,电位离子层通过静电作用,把溶液中电荷相反的离子吸引到胶核周围,被吸引的离子称为反离子,它们的电荷总量与电位离子的相等而符号相反。这样,在胶核周围介质的相间界面区域就形成所谓双电层。

理论

溶胶粒子带电,这些电荷的主要来源是从水溶液中选择性地吸附某种离子:吸附正离子胶粒带正电,吸附负离子带负电,但整个溶液是电中性的,故还应有等量的反离子存在。固粒表面吸附的离子和溶液中的反离子构成双电层。

反离子在溶液中受到两个方向相反的作用:

1.固粒表面被吸附的离子的引力,力图将它们拉向界面;

2.离子本身的热运动,使之离开界面而扩散到溶液中去,其结果使反离子在固粒表面外呈平衡分布:靠近界面处反离子浓度大些;随着与界面距离的增大,反离子由多到少,形成扩散分布。

MN代表粒子的平表面,设它吸附负离子,则电量相等的正离子扩散分布,就好象大气层中气体分子按高度分布的状态。直到界面负电荷电力所不及处,过剩离子浓度等于零。带电表面及这些反离子,就构成扩散双电层。双电层的厚度随溶液中离子浓度和电荷数而不同。

结构

热运动使液相中的离子趋于均匀分布,带电表面则排斥同号离子并将反离子吸引至表面附近,溶液中离子的分布情况由上述两种相对抗的作用的相对大小决定。根据O.斯特恩的观点,一部分反离子由于电性吸引或非电性的特性吸引作用(例如范德瓦耳斯力)而和表面紧密结合,构成吸附层(或称斯特恩层)。其余的离子则扩散地分布在溶液中,构成双电层的扩散层(或称古伊层)。由于带电表面的吸引作用,在扩散层中反离子的浓度远大于同号离子。离表面越远,过剩的反离子越少,直至在溶液内部反离子的浓度与同号离子相等。

如图,MN代表固体的表面,设它吸附负离子,则电量相等的正离子扩散分布,直到界面负电荷电力所不及处,即到CD处的电荷为0。在MN→AB层中的离子与固体的结合力强,不能随溶液流动而流动,称为吸附层,该层包括表面吸附(或解离)所带的离子(电位离子,约一个分子大小)及部分反离子,厚度为几个水分子大小。在AB-CD层中的离子能随溶液的流动而流动,称为扩散层,因而AB界面称为滑移面。扩散层中的反离子随着与表面距离的加大,浓度逐渐减少到0,流动性增加。吸附层与扩散层合称为扩散双电层。

参考文献

- ↑ 汉字与中华文化,搜狐,2017-06-14

- ↑ 探究世界上唯一没有间断的古老文字系统:汉文字,搜狐,2017-06-15