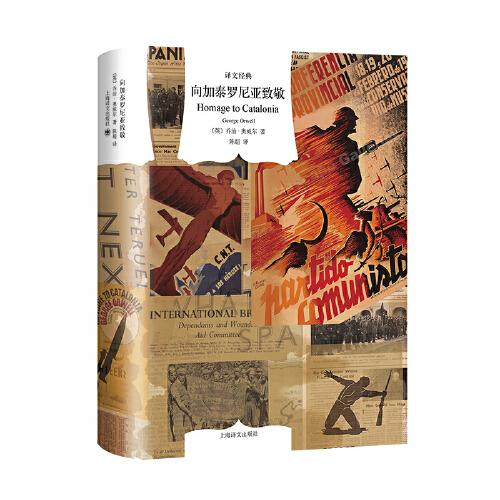

向加泰罗尼亚致敬

作品简介

★当“一九八四”遇见“丧钟为谁而鸣” ★乔治·奥威尔九死一生的西班牙内战历险记

★列选美国《国家评论》杂志20世纪十大纪实作品

1936年12月,奥威尔怀着抗击法西斯主义的热情,奔赴西班牙的加泰罗尼亚地区,为共和政府而战,旋即被派往阿拉贡前线。1937年5月,奥威尔被法西斯军队的狙击手开枪击中喉咙,命悬一线。所幸大难不死的他被迫离开前线,回到巴塞罗那养伤。然而,奥威尔不知道的是,此时的后方,其实比枪林弹雨的前线更加凶险,因为就在看似平静的首都街头,一场你死我活的内部清洗正在酝酿之中。很快,奥威尔就将领悟一个令他终身难忘的道理:最大的危险不是前方敌人的子弹,而是背后“自己人”的枪口……

作者简介

乔治·奥威尔(1903—1950),英国伟大的人道主义作家、新闻记者和社会评论家,传世之作《一九八四》、《动物农场》脍炙人口,历久弥新,被誉为“一代英国人的冷峻良心”。

原文摘录

自从一九一四到一九一八年“争取民主的战争”以来就存在着一种用心险恶的声音。多年之后,这些共产党人还在劝导好战的工人:“民主”是资本主义的雅称。先说“民主是个骗局”,然后再说“为民主而战”,这并不是一种好的策略。 看得出人们都很满足,充满了希望。这里没有失业,生活成本非常低廉。你很少看到完全赤贫的人,除了吉卜赛人之外没有乞丐。最重要的是,大家都对革命和未来怀着坚定的信念,感觉突然迈进了平等自由的时代。每个人都试着展现出人性化的行为,而不是资本主义机器里的零部件。

书评

1946年,奥威尔写下了著名的宣言性文章《我为何写作》,其中有这样的话:“西班牙内战和1936年至1937年间发生的事件改变了态势,此后我就知道我的立场如何。1936年以来,我所写的每一行严肃作品都是直接或间接反对极权主义,支持我所理解的民主社会主义。”这句话是我们理解这位作家及其作品的钥匙,而要想更深入地了解西班牙内战和1936年至1937年间发生的事件究竟如何对奥威尔产生了如此大的影响,成为他人生及写作中的里程碑事件,便不可不读一读奥威尔的《向加泰罗尼亚致敬》。 西班牙内战于1936年7月爆发,起因为西班牙的右翼势力(佛朗哥成为其最高统帅,他是世界历史上在位最久的法西斯独裁者)发动叛乱,反抗民主选出的共和政府。西班牙内战成为全欧洲意识形态战场和第二次世界大战的前奏。叛军一方(又称法西斯派)得到了已是法西斯国家的德国和意大利的全力支持,而英、法为自身利益而带头组织“不干涉委员会”,实行对西班牙政府武器禁运。在军事上支持西班牙共和政府的只有苏联和墨西哥,但来自墨西哥的援助非常少,苏联以援助换得了对西班牙共和政府的最大控制,西班牙共产党也因此成为左翼政府内举足轻重的力量。另外,还有几万名国际志愿者奔赴西班牙为保卫共和政府而战,奥威尔就是其中一员。 奥威尔从来不是好战者,然而在战争来临时——尽管是外国的——他却无法置身于外。一俟完成手头《通往威冈码头之路》的写作,他就决定赴西班牙参战。他交往过的一位编辑记得他曾斩钉截铁地说:“这种法西斯主义,总有得有人去扑灭。”在《向加泰罗尼亚致敬》中,他也这样写道:“如果你问我为什么要参加民兵,我的回答是:‘反抗法西斯主义’;如果你问我为什么而战,我的回答是:‘为了人类共同的尊严。’”但是因为英国共产党拒绝给奥威尔出具证明文件赴西班牙参战,他只能转而求助英国的独立工党,独立工党介绍他去巴塞罗那联系马克思主义统一工人党(简称马统工党,该党主要在加泰罗尼亚地区影响较大)。奥威尔本来可以留在巴塞罗那写报道,从事宣传性工作,但是他决意上前线,只是未能加入在马德里地区与政府军并肩作战的国际纵队(由国际志愿者组成),而是进了马统工党旗下的民兵组织。1936年12月26日他到达巴塞罗那,略事训练后便随民兵开赴阿拉贡前线。 应该说,奥威尔在前线的战争经历是较为平淡的,几个月时间里,几乎没碰到真正的战斗,只是很英勇地参加了一次小型突袭行动。奥威尔也不掩其失望之情:“老实说,我在西班牙的这段日子里,自始至终,几乎没碰到什么真正的战斗……我对阿拉贡前线的沉默寂静感到烦闷不已,我觉得自己没有完成反法西斯的战斗任务。”不过他因为在巴塞罗纳和独立工党旗下民兵部队里的经历,对巴塞罗那出现的社会主义氛围及马统工党民兵部队里民主、平等的生活产生了一定的好感。 见识政治风暴 但是当时的奥威尔在政治上比较天真,在他刚到西班牙以及随后的一段时间里,他对政治形势既无兴趣,也不甚了解,对左翼力量内部存在党派斗争感到不可理解。在《向加泰罗尼亚致敬》中,他冲动地写道:“我认为,大家都在拼死战斗,居然还分党派,真是愚不可及”。他的一贯态度是:“我们干吗不放下政治方面的胡扯八道,继续打好仗?”但就在奥威尔去了前线后不久,左翼内部的一场风暴即将来临,风暴眼就在马统工党的根据地巴塞罗纳。按照奥威尔后来的观察,其实主要是无政府主义者和共产主义者之间进行的两败俱伤的斗争,而不是在与佛朗哥作战。这场内部冲突的一方为全国劳工联盟和与其为盟的马统工党,一方为加泰罗尼亚联合社会党里的共产党人(据《西班牙的民主和内战》,马丁·布林克霍恩 著,上海译文出版社2003年)。事件的导火索为政府命令上缴所有的武器,并决定以此建立一支“非政治的”武装警察部队,但不允许工会会员加入。1937年5月3日,政府决定接管由无政府主义者控制的电话局,随即爆发巷战,直到巴伦西亚的共和国政府派来的安全部队恢复了巴塞罗那的秩序,而奥威尔因为休假,于4月26日从前线回到巴塞罗那,从而亲历了这场他所称的“内战中的内战”。尽管他不是马统工党党员,却也参加了马统工党总部的保卫工作,在一幢楼顶放了几天哨。 后来的事实让奥威尔看出,这场冲突为巴伦西亚当局直接控制加泰罗尼亚提供了借口,为瓦解民兵提供了借口,为镇压马统工党提供了借口。巴塞罗那的冲突结束后,奥威尔回到前线,5月20日在前沿阵地上被敌方狙击手一枪击中咽喉,但侥幸拣了一条命,但是等伤未全愈的他于6月20日回到巴塞罗那时,发现马统工党已被宣布为非法,其领导人被逮捕,警察也正在大肆搜捕该党党员,这一切证实了奥威尔的预感,即巴塞罗那的冲突一结束,一切责任就将全部落在马统工党的头上了,它是力量最弱小的政党,因而也是最适合不过的替罪羊。奥威尔有一两位前线战友被投入监狱,他自己也极有可能落入警察之手从而有生命之虞,几十年后在西班牙发现的文件也证明了这一点。他曾晚上在被毁的楼房处睡了3个晚上,后来与妻子6月23日逃离西班牙,到了法国。 另外一场战争 但是让奥威尔真正义愤填膺的是,在西班牙的共产党以及亲共产党的媒体中,对巴塞罗那事件的全部责任都推给马统工党并将其“妖魔化”。在巴塞罗那,他看到过这样的海报:一幅代表马统工党的漫画人物,被撕开画有锤子和镰刀的假面具,露出了一副带有纳粹标志的疯狂而又丑恶的嘴脸。马统工党被称为是由与法西斯结成联盟的托派分子组成,是“佛朗哥第五纵队”的成员。奥威尔所目击的与法西斯军战斗的战士被诬为懦夫和叛徒。巴塞罗那事件被描述为马统工党一手策划的暴乱,然而在事件经历者奥威尔看来:“从一开始就值得注意的是,这一指控没有任何证据支持,而只是权威腔调的断言。” 然而那些报刊的说法不仅在西班牙广为流传,而且就连国际上的左派报刊也如此传播。在现代政治生活中,这种对政敌,尤其是落败了的政敌一方面残酷镇压,一方面开动宣传机器肆意抹黑的做法可谓司空见惯,奥威尔对这种不择手段的丑陋行径表现得出离愤怒。他认为自己了解真相,有责任澄清事实,这并非出于奥威尔的党派私见。前面说过,奥威尔虽然加入了马统工党的民兵组织,却并未加入该党。该党及其盟友无政府主义者执行的是较为激进的路线,包括强调自由和平等、工人掌权、实行农业集体化等,奥威尔对马统工党的路线有保留(“马统工党那种只顾眼前的短视政策和他们的宣传之类,全都糟糕透顶”),经常在民兵中慷慨激昂地对之严厉批判,而相对赞成共产党人的观点,即团结所有与叛军进行战斗的中间阶层,毕竟最重要的事情是赢得战争。奥威尔承认任何政革派类型的政府都有理由把像马统工党那样的政党视为麻烦,但是他坚持认为那与直接的背叛变节完全是两码事。 于是奥威尔在死里逃生离开西班牙后,又投入了另外一场战争,即为揭示真相和政治斗争牺牲品马统工党辩诬的工作,不仅写了多篇文章,写作《向加泰罗尼亚致敬》的初衷也是如此:“我刚好知道清白的人们受到了不实的指控,而在英国只有极少数人有条件知道这一点。如果我不曾为之愤怒,就可能永远也不会写出那本书。”(《我为何写作》)《向加泰罗尼亚致敬》一方面是战争回忆录,一方面又把许多篇幅用在澄清与马统工党有关的真相上。他更是不惜有损于全书结构,用了很长的一章为马统工党辩诬,其中引用了许多攻击马统工党的报刊片断,揭示其相互矛盾之处,从宣传的迷雾中透视真相。

西班牙内战中的经历以及在这段时间形成的观点为奥威尔以后的写作打下了基础,10年后他总结道:“过去全部十年中,我最想做的,就是将政治性写作变成一种艺术,我的出发点总是有感于党派偏见和不公……我想写它,是因为有某种谎言我想揭穿,有些事实我想唤起人们的注意,我最初关心的,就是让人们听到我人意见。”读了《向加泰罗尼亚致敬》,我们就不会奇怪他后来能写出《动物农场》和《一九八四》这样的力作。 “可能是有关西班牙内战的最佳著作” 当然,读者不要因此有了种印象,以为《向加泰罗尼亚致敬》不过是历史或政论性书本而已。事实上,书中不少地方表现了作家奥威尔过人的描写及观察天赋。在描绘在前线的生活及一次突袭时,刻画细微,令读者有身临其境之感。他用的是一种精简而富于表现力的文学语言,也不时显示出幽默感(例如对前线低劣武器装备的调侃),一些细节上也表现出了人文主义精神(如一次左翼内部敌对人员主动与其的握手的描述)。从这本书里,我们还可以读到,除了战斗中的勇敢,奥威尔身上也有几分侠义精神,比如逃出西班牙前,他曾冒险营救被逮捕的战友乔治·柯普,这种舍己为人的同袍之情令人感动。 奥威尔在西班牙内战(1936—1939)尚未结束时的1938年4月就出版了这本书,一定程度上可以说是“急就章”。由于是从个人的经历和及视角来写这场战争,他谨慎地承认:“事实上很难准确地描述这场西班牙战争,因为我们缺少非宣传性的文章。每一个人都要警惕我的记述中的偏见和错误。尽管如此,我已尽最大努力做到诚实。”这本书出版后先是遭到冷遇,在英国出版后12年才卖出600本,利润还比不上奥威尔从这本书上拿到的预支版税(150英镑)。但是在奥威尔的这场追寻真相的战争中,他的确取得了最后的胜利。这本书一直在版,并被翻译为多种文字,显示出了长久的生命力。书评家称它为奥威尔的最佳作品之一,“可能是有关西班牙内战的最佳著作”;历史家也承认它是经典的战争回忆录。时至今日,单是在遥远的中国大陆,如今已有了两个译本(首个译本中国致公出版社2002年出版),看来奥威尔对西班牙内战的记录是有价值的,他为阐明真相所做的努力也并未白费,奥威尔泉下有知,应该感到欣慰。 [1]