外光电效应查看源代码讨论查看历史

|

外光电效应是全国科学技术名词审定委员会审定、公布的科技类名词术语。

中国,从来就是一个文化底蕴极度丰富的国家,中国的文字,更是凝聚着中国的文化精魂[1]。中国最早出现的和文字相关的文化记忆就是仓颉造字,小小的文字中蕴藏了无限的文化[2],然后就出现了最初的甲骨文。

名词解释

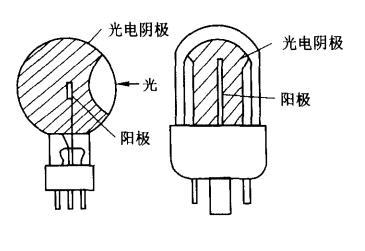

亦称“外光电效应”。物质(主要是金属)在光的照射下释放电子的现象。所释放的电子称为“光电子”。1887年赫兹首先发现。这一现象不能简单地用光是一种波动来解释;1905年爱因斯坦引入光子概念才满意地说明了这种现象。他认为光由一群光子组成;当每个光子的能量超过某一数值(逸出功)时,就能从被照金属中释放一个电子,每个电子的能量等于光子能量减去逸出功。所以光子能量越大(即波长越短),电子速度就越大;而光子越多(即光越强),电子数目也就越多,他的这一推断与实验完全符合。这就表明,光不仅具有波动性,而且具有粒子性。光电发射是电磁辐射被物体吸收的主要过程之一。利用光电发射可以制成光电真空光电管(或真空光电池)、光电摄像管、倍增管等仪器,它们在自动控制、电视等方面都有重要应用。

对于给定的物质,照射光都有一个能够产生光电效应的极限频率。只有当照射光的频率大于极限频率时,才能产生光电效应。反之,不论光的强度(亦称辐照度)多大和照射时间多长,都不会引起光电效应。对于单色光照射,当光频率大于极限频率时,光电流就与照射光的强度成正比,光强越强,光电流越大。利用外光电效应,可制成光电转换器件。由于从开始光照到金属表面放出电子的延迟时间在10-9秒以下,即使照射光十分微弱,一经照射也即刻放出电子,所以外光电效应广泛用于制作光电管、光电倍增管、图像转换器、电视摄像管等的光阴极结构。

光电发射的基本定律

光电发射定律的依据是爱因斯坦的光量子理论:1.光辐射具有粒子性,每个光子的能量是 。只要光子能量足够大,一个光子可以激发一个电子从发射体逸出。2.光辐射的强度越大,光子数越多,激发的电子数也越多。因此光电流与入射光强成正比。3.入射光频率越高,光子能量越大,电子吸收光子能量后,除 了付出为逸出表面所需要的逸出功外,留下的动能越大。

光电发射的基本定律有:1.斯托列托夫定律(光电发射第一定律):当入射光的频率成分不变时,饱和光电流与入射的光辐射强度成正比。2.爱因斯坦定律(光电发射第二定律):光电发射体发射的光电子的最大动能随入射光频率的增大而线性增加,与入射光强无关。即爱因斯坦方程 ,m为光电子质量,vmax为出射光电子的初始速度,Ew为逸出功。3.光电发射的红限:上式中令Vmax=0,得 ,或者是 ,λ0、v0称为红阈波长和红阈频率。

金属及其化合物在光的照射下释放出电子的现象。这个现象是德国物理学家赫兹(H.R.Hertz)于1887年首先发现的。1888年俄国物理学家斯托列托夫用所示装置研究了光电效应。S为一个抽成真空的玻璃容器,阴极K为一块金属或金属氧化物乎板,A为阳极,C为一石英小窗,G是检流计,E是电池组。当极扳受到一定强度的单色光照射时,检流汁显示有电流通过,若将K板与电源正极相连,A板与电源负极相连,检流计中则无电流通过,可见被照射的金属极板放出的是电子,称作光电子。这些光电子在电场的作用下,不断地由A板向A板流动形成电流,这种电流叫做光电流。

光电效应的实验规律如下:①阴极(发射光电子的金属材料)发射的光电子数(即光电流的大小)与入射光的强度成正比。②光电子的初动能与入射光的频率有关,而与入射光的强度无关。入射光的频率越高,光电子的初动能越大。③仅当照射物体的光频率大于(或等于)某个确定值时,物体才能发出光电子,这个频率v0叫做极限频率(或叫做截止频率),相应的波长λ0叫做红限波长。不同物质的极限频率v0和相应的红限波长λ0是不同的。④产生光电流的过程非常快,一般不超过10-9秒,停止用光照射,光电流就立即消逝,这表明光电效应是瞬时的。光电效应的规律用光的波动说无法圆满解释。1905年爱因斯坦提出了光量子假设后,这现象才得到满意解释。

光也可以入射到物体内部,例如晶体内部。这时在光照射下释放出的电子仍留在物体内部,它使物体导电性增加,这种光电效应叫做内光电效应。通常所说的光电效应是指电子逸出的现象,也叫做外光电效应。

利用光电效应制作的光电管能灵敏迅速地把光讯号转变为电讯号。在电视、有声电影、自动控制等方面得到广泛应用。

光电子发射的基本过程

光电发射是一种体效应,其过程分三个步骤:第一步:体内电子吸收光子能量被激发跃迁到高能级;第二步:被激发的电子向表面运动,运动过程中会与其它电子或晶格碰撞,失去部分能量;第三步:克服表面势垒的束缚逸出表面。

表面势垒的产生:金属中存在大量自由电子。在通常条件下,可能会有一部分电子克服原子核的库仑力作用逸出表面。但这些逸出电子对金属有感应作用,使金属中的电荷重新分布,在表面出现与电子等量的正电荷。逸出电子受到这种正电荷作用,动能减小,不能远离金属。在金属表面形成偶电层,阻碍电子向外逸出,即表面势垒。在半导体中,表面势垒是由于半导体缺陷和表面晶格不连续产生的,与电子亲和力有关。

实际含义与光电子谱相同。但较直接地表示外光电效应。这里着重介绍光电子发射到真空前的物理过程。由于光子在固体中的平均自由程较长,发射光电子的始发原子可位于远离固体表面的深处,因此光电子进入真空之前还须经历固体内的输运以及渡越表面这两个阶段,所以整个光电发射过程按经典模型描述时,称为三步模型,用来定量处理发射的强度。原子的光电发射几率相对稳定,用量子力学可精确计算不同光子能量对各个电子轨道的偶极跃迁矩阵元。其次确定始发光电子输运到表面处的存活几率,这种非弹性散射一般具有指数衰减的规律,以特征散射几率表征其衰减长度。最后,光电子穿越表面逸入真空时还须克服表面势垒。为此引入逃逸几率,它是光电子动能的函数。利用三步模型可较好地对光电发射作定量分析。与此相对的是一步模型,把电子统一看作某种本征波函数,包括原子内轨道电子的初态以及偶极跃迁至较高能量的光电子末态(通常具有平面波形式),再处理各种势场(由原子形成的,包括表面势垒)所形成的散射。由于是微观处理,无须借助于实验得出的宏观能量。然而确定固体的内部势决非易事,须作各种近似。

由于非弹性散射的光电子会从能谱中的主峰位置弛豫到伴峰中去。这些过程统称多体效应。此光电子与其它粒子(或准粒子)相互作用而形成不同的系统组态。光电子由此具有不同的能态(不同的伴峰)。伴峰的存在给定量分析带来困难,但通过伴峰的考察可获得各种有用的信息。

参考文献

- ↑ 中国汉字魅力无穷,搜狐,2022-11-20

- ↑ 诗酒趁年华 | 品中国文字 悟千年精魂,搜狐,2019-12-13