席曼诺夫斯基查看源代码讨论查看历史

|

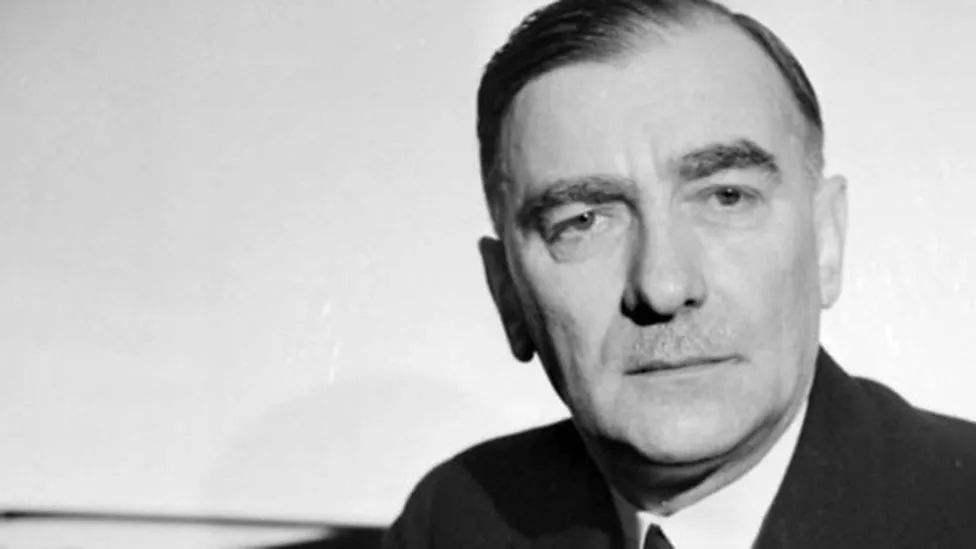

席曼诺夫斯基Karol Maciej Szymanowski,(1882年10月6日-1937年3月29日),波兰作曲家、钢琴演奏家。

说起波兰这个国家,你会联想到那位音乐家?相信大多数人的答案都是萧邦。然而,在萧邦之后约30年,有一位与萧邦之于波兰同等重要的音乐家诞生,那个人,就是席玛诺夫斯基。是波兰最伟大的作曲家。 [1]

他的博物馆位于扎科帕内。[2]

生平

席曼诺夫斯基出身贵族,早年,他在家里自行学习音乐。

1892 年,席曼诺夫斯基10岁左右,到他的表叔古斯塔夫‧纽豪斯(Gustav Neuhaus)主办的Elisavetgrad音乐学校学习,他也约在那个岁数开始作曲。[3]

1896年,于自家(Elisavetgrad;现地名为Kirovograd)附近的音乐院就读。

1901年,席玛诺夫斯基搬到华沙,正式进入华沙音乐院,在这段期间,他与Marek Zawirski私下学习和声课程,而对位与理论作曲则是随同音乐院保守派作曲家Zygmunt Noskowski学习。

1905年,赴柏林学习,发起成立波兰青年音乐协会,创作了一些理查·斯特劳斯风格的作品,但未获认可。之后又转向印象主义风格。晚年任华沙萧邦音乐学院院长,作品多采用民歌。

1927年,席玛诺夫斯基定居于华沙,并于华沙音乐院专注音乐教育及提高波兰的音乐环境水平,晚期作品不再直接使用民间音乐。[4]

作品

早期

《音乐会》序曲(Concert Overture,1906)

《第二号交响曲》(1909∼1910)

《第二号钢琴奏鸣曲》(1910∼1911)

第一次世界大战开始,席玛诺夫斯基造访南非,这趟旅程也引发他对地中海文化及阿拉伯文化的兴趣,异国文化的刺激,帮助他脱离传统德国理论作曲的训练与影响,他开始研究古希腊文化和哲学,进而创作出《神话》这部最为人所熟知的小提琴与钢琴曲。

1911-1914年,席曼诺夫斯基在维也纳逗留期间,他创作了歌剧《哈吉斯》和两首歌曲《哈菲兹的情歌》,这代表他的第一和第二风格时期之间的过渡。[5]

取材自希腊神话的钢琴作品

《Metopes》(1915)、

《Masks》(1915~1916)

《神话》(Myths for violin and piano, 1915),和最为人所熟知的小提琴与钢琴曲。这首充满神秘特质的作品,取材自希腊神话,共有三个部份,分别是〈阿蕾杜莎之泉〉、〈纳西斯〉及〈仙女与牧神〉。

从这时期作品也可看出席玛诺夫斯基的“印象主义”特质,音乐色彩丰富,汇集了德布西、拉威尔、晚期的史克里亚宾及德国晚期浪漫乐派特色。

从这些作品当中,我们可以发现席玛诺夫斯基仍深受传统的德国作曲技法所影响,隐约有华格纳与理查‧史特劳斯的影子。

1918年,波兰独立,席玛诺夫斯基回到波兰,开始自民间音乐取材,也致力于建立波兰音乐的风格,可说是萧邦之后的第一人。

他的二十首马祖卡作品op.50(1924~1926)和两首马祖卡作品op.62(1933~1934),在在地呈现了民间马祖卡三拍子的节奏及自波兰取材而来的旋律型态,写作马祖卡,在某种程度上也是向萧邦致敬。此外,他早年所创作的

芭蕾舞剧

《哈纳谢》(Harnasie, 1923~1931)

歌剧

《罗杰王》(King Roger, 1918~1924),也使得他赢得国际声誉。

评价

钢琴家阿图尔·鲁宾斯坦在自传作品《我的青年时代》中提到,他收到还是学生的席曼诺夫斯基的手稿——“我们确信会看到一个学童的幼稚的涂鸦。然而,一首前奏曲的头几个小节一弹,我们俩的惊讶就难以形容。这是大师谱写的音乐呀!我们热切地读完了所有的手稿,由于意识到我们正在发现一个伟大的波兰作曲家,我们就越发激动和兴奋!他的风格明显地受到萧邦的影响,曲式有些像斯克里亚宾,但是已经可以从旋律的线条和大胆、新颖的变调中感受到强有力的、且具有独创性的个性。”