弱交互作用

|

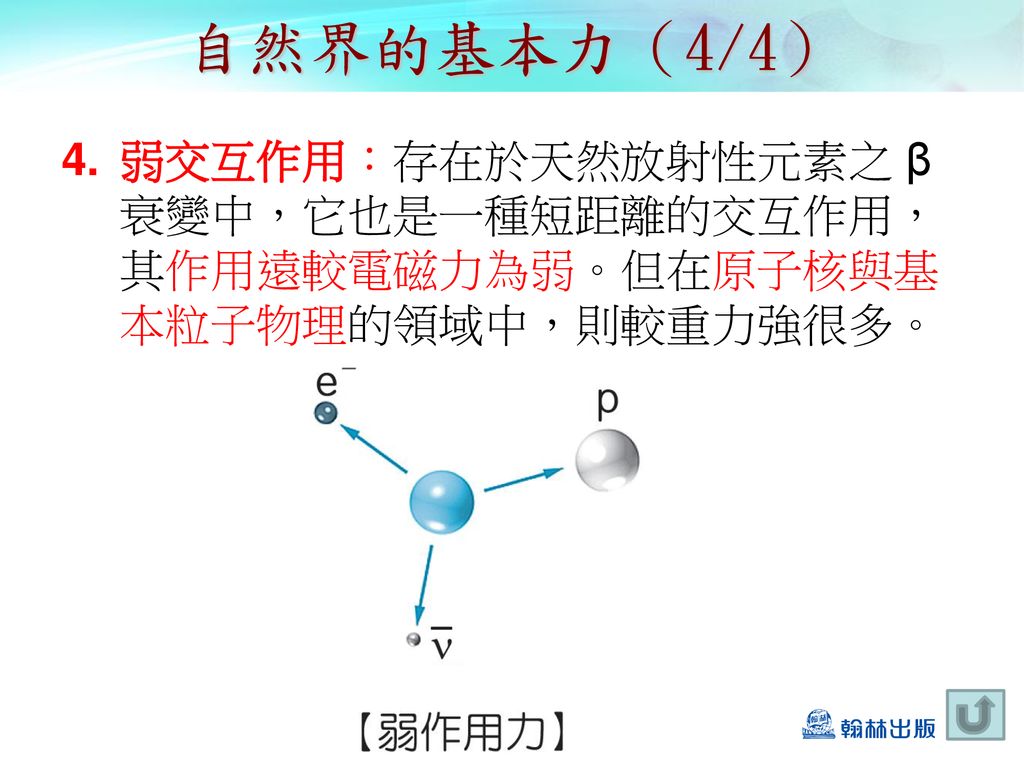

弱相互作用(又称弱力或弱核力)是自然的四种基本力[1] 中的一种,其馀三种为强核力、电磁力及万有引力。次原子粒子的放射性衰变就是由它引起的,恒星中一种叫氢聚变的过程也是由它启动的。弱相互作用会影响所有费米子,即所有自旋为半奇数的粒子。

在粒子物理学的标准模型中,弱相互作用的理论指出,它是由W及Z玻色子的交换(即发射及吸收)所引起的,由于弱力是由玻色子的发射(或吸收)所造成的,所以它是一种非接触力。这种发射中最有名的是β衰变,它是放射性的一种表现。重的粒子性质不稳定,由于Z及W玻色子比质子或中子重得多,所以弱相互作用的作用距离非常短。这种相互作用叫做“弱”,是因为β衰变发生的机率比强交互作用低很多,表示它的一般强度比电磁及强核力弱好几个数量级。大部份粒子在一段时间后,都会通过弱相互作用衰变。弱相互作用有一种独一无二的特性——那就是夸克味变——其他相互作用做不到这一点。另外,它还会破坏宇称对称及CP对称。夸克的味变使得夸克能够在六种“味”之间互换。

弱力最早的描述是在1930年代,是四费米子接触相互作用的费米理论:接触指的是没有作用距离(即完全靠物理接触)。但是现在最好是用有作用距离的场来描述它,尽管那个距离很短。在1968年,电磁与弱相互作用统一了,它们是同一种力的两个方面,现在叫电弱相互作用。

弱相互作用在粒子的β衰变中最为明显,在由氢生产重氢和氦的过程中(恒星热核反应的能量来源)也很明显。放射性碳定年法用的就是这样的衰变,此时碳-14通过弱相互作用衰变成氮-14。它也可以造出辐射冷光,常见于超重氢照明;也造就了β放射这一应用领域(把β射线的电子当电流用)。

目录

性质

弱相互作用有如下的数项特点:

由于弱相互作用载体粒子(W及Z玻色子)质量很大(约 90 GeV/c2,所以他们的寿命很短:平均寿命约为 3 × 10-25秒。弱相互作用的耦合常数(相互作用强度的一个指标)介乎10−7与10−6之间,而相比下,强相互作用的耦合常数约为1,故就强度而言,弱相互作用是弱的。在大约10−18米的距离下,弱相互作用的强度与电磁大约一致;但在大约3×10−17的距离下,弱相互作用比电磁弱一万倍。

在标准模型中,弱相互作用会影响所有费米子,还有希格斯玻色子;弱相互作用是除引力相互作用外唯一一种对中微子有效的相互作用。弱相互作用并不产生束缚态(它也不需要束缚能),而重力、电磁力和强核力则分别会在天文、原子、原子核的尺度下产生束缚态。

它最明显的过程是由第一项特点所造成的:味变。比方说,一个中子比一个质子(中子的核子拍档)重,但它不能在没有变味(种类)的情况下衰变成质子,它两个“下夸克”中的一个需要变成“上夸克”。由于强相互作用和电磁相互作用都不允许味变,所以它一定要用弱相互作用;没有弱相互作用的话:夸克的特性,如奇异及魅(与同名的夸克相关),会在所有相互作用下守恒。因为弱衰变的关系,所以所有介子都不稳定。在β衰变这个过程下,中子里面的“下夸克”,会发射出一个虚玻色子,它随即衰变成一电子及一反电中微子。

由于玻色子的大质量,所以弱衰变相对于强或电磁衰变,可能性是比较低的,因此发生得比较慢。例如,一个中性π介子在通过电磁衰变时,寿命约为10-16秒;而一个带电π介子的通过弱核力衰变时,寿命约为10-8秒,是前者的一亿倍。

弱同位旋与弱超荷

| 第一代 | 第二代 | 第三代 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 费米子 | 符号 | 弱 同位旋 |

费米子 | 符号 | 弱 同位旋 |

费米子 | 符号 | 弱 同位旋 |

| 电子 | <math>e^-\,</math> | <math>-1/2\,</math> | μ子 | <math>\mu^-\,</math> | <math>-1/2\,</math> | τ子 | <math>\tau^-\,</math> | <math>-1/2\,</math> |

| 电中微子 | <math>\nu_e\,</math> | <math>+1/2\,</math> | μ中微子 | <math>\nu_\mu\,</math> | <math>+1/2\,</math> | τ中微子 | <math>\nu_\tau\,</math> | <math>+1/2\,</math> |

| 上夸克 | <math>u\,</math> | <math>+1/2\,</math> | 魅夸克 | <math>c\,</math> | <math>+1/2\,</math> | 顶夸克 | <math>t\,</math> | <math>+1/2\,</math> |

| 下夸克 | <math>d\,</math> | <math>-1/2\,</math> | 奇夸克 | <math>s\,</math> | <math>-1/2\,</math> | 底夸克 | <math>b\,</math> | <math>-1/2\,</math> |

| 所有左手反粒子的弱同位旋均为零。右手反粒子的弱同位旋与左手粒子相反。 | ||||||||

弱同位旋(T3)是所有粒子都拥有的一种性质(量子数),决定了粒子在弱相互作用下该如何反应。对于弱相互作用来说,弱同位旋的作用跟电磁相互作用中的电荷,或者是强相互作用中的色荷一样。所有费米子的弱同位旋均为+1⁄2或-1⁄2,例如上夸克的弱同位旋为+1⁄2,而下夸克的弱同位旋则为-1⁄2。另一方面,在弱衰变的前后,夸克的T3永远是不一样的。也就是说,T3 = +1⁄2的上型夸克(上、粲(魅)及顶),在弱衰变后必须变为T3 = −1⁄2的下型夸克(下、奇及底),反之亦然。

弱同位旋是守恒的:反应产物的弱同位旋总和,等于反应物的弱同位旋总和。例如,一左手π介子Pion+介子,弱同位旋为+1,一般衰变成一Muon neutrino(+2)及一μ子Muon+(+2,因为是右手反粒子)。

在电弱理论中,粒子有一种新的性质,称为弱超荷。它的数值由粒子的电荷及弱同位旋决定:

- <math>\qquad Y_W = 2(Q - T_3)</math>,

其中YW为粒子的弱超荷,Q为电荷(以基本电荷为单位)及T3为弱同位旋。弱超荷是U(1)部份生成元的规范群。

对称破缺

长久以来,人们以为自然定律在镜像反射后会维持不变,镜像反射等同把所有空间轴反转。也就是说在镜中看实验,跟把实验设备转成镜像方向后看实验,两者的实验结果会是一样的。这条所谓的定律叫宇称守恒,古典重力、电磁及强相互作用都遵守这条定律;它被假定为一条万物通用的定律。然而,在1950年代中期,杨振宁与李政道提出弱相互作用可能会破坏这一条定律。吴健雄与同事于1957年发现了弱相互作用的宇称不守恒,为杨振宁与李政道带来了1957年的诺贝尔物理学奖。

尽管以前用费米理论就能描述弱相互作用,但是在发现宇称不守恒及重整化理论后,弱相互作用需要一种新的描述手法。在1957年罗伯特·马沙克与乔治·苏达尚|E. C. George Sudarshan,及稍后理查德·费曼与默里·盖尔曼,提出了弱相互作用的V−A(向量V减轴向量A或左手性)拉格朗日量。在这套理论中,弱相互作用只作用于左手粒子(或右手反粒子)。由于左手粒子的镜像反射是右手粒子,所以这解释了宇称的最大破坏。有趣的是,由于V−A开发时还未有发现Z玻色子,所以理论并没有包括进入中性流相互作用的右手场。

然而,该理论允许复合对称CP守恒。CP由两部份组成,宇称P(左右互换)及电荷共轭C(把粒子换成反粒子)。1964年的一个发现完全出乎物理学家的意料,詹姆斯·克罗宁与瓦尔·菲奇以K介子衰变,为弱相用作用下CP对称破缺提供了明确的证据,二人因此获得1980年的诺贝尔物理学奖。小林诚与益川敏英于1972年指出,弱相互作用的CP破坏,需要两代以上的粒子,因此这项发现实际上预测了第三代粒子的存在,而这个预测在2008年为他们带来了半个诺贝尔物理学奖。跟宇称不守恒不一样,CP破坏的发生概率并不高,但是它仍是解答宇宙间物质反物质失衡的一大关键;它因此成了安德烈·萨哈罗夫的重子产生过程三条件之一。

相互作用类型

弱相互作用共有两种。第一种叫“载荷流相互作用”,因为负责传递它的粒子带电荷(W boson+或W boson-),β衰变就是由它所引起的。第二种叫“中性流相互作用”,因为负责传递它的粒子,Z玻色子,是中性的(不带电荷)。

载荷流相互作用

在其中一种载荷流相互作用中,一带电荷的轻子(例如电子或μ子,电荷为−1)可以吸收一W boson+玻色子(电荷为+1),然后转化成对应的中微子(电荷为0),而中微子(电子、μ及τ)的类型(代)跟相互作用前的轻子一致,例如:

- \mu^-+ W^+\to \nu_\mu

同样地,一下型夸克(电荷为−3)可以通过发射一W boson-玻色子,或吸收一W boson+玻色子,来转化成一上型夸克(电荷为+2)。更准确地,下型夸克变成了上型夸克的量子叠加态:也就是说,它有着转化成三种上型夸克中任何一种的可能性,可能性的大小由CKM矩阵所描述。相反地,一上型夸克可以发射一W boson+玻色子,或吸收一W boson-玻色子,然后转化成一下型夸克:

- d \to u+ W^-

- d+ W^+\to u

- c\to s + W^+

- c+ W^-\to s

由于W玻色子很不稳定,所以它寿命很短,很快就发生衰变。例如:

- W^-\to e^- + \bar\nu_e

- W^+\to e^+ + \nu_e

W玻色子可以衰变成其他产物,可能性不一。

在中子所谓的β衰变中(见上图),中子内的一下夸克,发射出一虚{W boson-玻色子,并因此转化成一上夸克,中子亦因此转化成质子。由于过程中的能量(即下夸克与上夸克间的质量差),W boson-只能转化成一电子及一反电中微子。在夸克的层次,过程可由下式所述:

- d\to u+ e^- + \bar\nu_e

中性流相互作用

在中性流相互作用中,一夸克或一轻子(例如一电子或μ子)发射或吸收一中性Z玻色子。例如:

- e^-\to e^- + Z^0

跟W玻色子一样,Z玻色子也会迅速衰变,例如:

- Z^0\to b+\bar b

电弱理论

在粒子物理学的标准模型描述中,弱相互作用与电磁相互作用是同一种相互作用的不同方面,叫电弱相互作用,这套理论在1968年发表,开发者为谢尔登·格拉肖、阿卜杜勒·萨拉姆。他们的研究在1979年获得了诺贝尔物理学奖的肯定。希格斯机制解释了三种大质量玻色子(弱相互作用的三种载体)的存在,还有电磁相互作用的无质量光子。

根据电弱理论,在能量非常高的时候,宇宙共有四种无质量的规范玻色子场,它们跟光子类似,还有一个复向量希格斯场双重态。然而在能量低的时候,规范对称会出现自发破缺,变成电磁相互作用的U(1)对称(其中一个希格斯场有了真空期望值)。虽然这种对称破缺会产生三种无质量玻色子,但是它们会与三股光子类场融合,这样希格斯机制会为它们带来质量。这三股场就成为了弱相互作用的W boson+、W boson-及Z玻色子,而第四股规范场则继续保持无质量,也就是电磁相互作用的光子。

虽然这套理论作出好几个预测,包括在Z及W玻色子发现前预测到它们的质量,但是希格斯玻色子本身仍未被发现。欧洲核子研究组织辖下的大型强子对撞机,它其中一项主要任务,就是要生产出希格斯玻色子。

2013年3月14日,欧洲核子研究组织发布新闻稿,正式宣布探测到新的粒子,即希格斯玻色子。