新竹神社查看源代码讨论查看历史

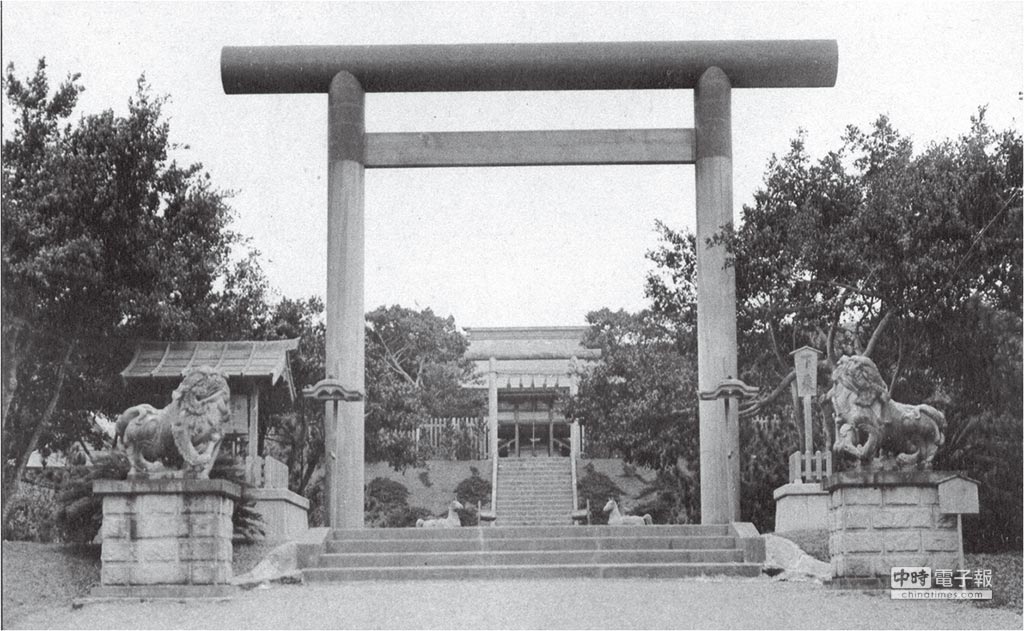

前方石狮则置于新竹市议会大门。 图片来自中时新闻网 |

新竹神社为台湾日治时期位于新竹市的神社,创建于西元1918年,社格属国币小社,为新竹州社格最大之神社。神社现址位在台湾新竹市北区,战后成为内政部移民署新竹收容所(俗称新竹靖庐)直到2018年迁出。新竹神社许多建筑及构件仍完整保存,于2001年被列为新竹市定古迹,目前计画修复中[1] 。

目录

历史沿革

第一代神社(西元1918-1940年)

牛埔山御露营地

新竹神社位于新竹市西南侧约2公里的牛埔山山腰,此地之东南侧为北白川宫能久亲王的“牛埔山御露营地”,为北白川宫于西元1895年8月8日自新竹启程前往苗栗尖笔山途中的宿营地点(现址为新竹市立成德高级中学)。而为了纪念此地点,时任台北县新竹支厅长松村雄之进于西元1896年3月在此设立纪念碑,而此纪念碑亦为全台对于北白川宫御遗迹地设立纪念碑之开端。

西元1917年,新竹厅长高山仰将纪念碑的台石基座改建,并在周遭扩设道路,将其改为御遗迹地。此后,每年10月28日的台湾神社祭当日,新竹的官民亦会至此参拜并举行祭典。另外,于附近立有“北白川宫能久亲王记念诗碑”,其内容为“追击奏功休我兵、曲肱山阪待天明、日中炎暑全消尽,月下露营千感生。”。

新竹神社设立

西元1915年,新竹厅长三村三平开始筹建镇守新竹全境的神社,而新竹神社系由新竹街的松本徒尔等47人于西元1915年7月25日向台湾总督府申请设立,此申请由总督安东贞美于西元1916年9月26日许可。

新竹厅长于西元1916年11月由高山仰接任,其考量牛埔山与北白川宫的渊源,加上周围被树林所包围,又可俯瞰新竹市街及向西远望台湾海峡,故决定将御露营地纪念碑的下方处作为新竹神社的地点。新竹神社前方道路之端点即为新竹厅厅舍(后来的新竹州厅),将地方神道宗教与政治行政中心安排在轴线(今新竹市中山路)两端,在都市计画亦有其特殊考量。

当局设立“新竹神社造营事务局”,并聘请森山松之助、八坂志贺助、手岛诚吾等人设计。 在大正六年(西元1917年)于牛埔山北白川宫能久亲王御露营纪念碑下方动工,社殿建材为阿里山桧木,并在该年12月23日举行“地镇祭”动工;次年(西元1918年)9月15日举行社殿的上栋祭;10月25举行镇座祭落成;12月24日举行“新殿祭”、“神内祭”。新竹神社的本殿、中门、拜殿等建筑为普通神明造之样式,并由有志之士捐献设置50馀对石灯笼。

爽吟阁

因北白川宫能久亲王于西元1895年7月31日至同年8月7日间,曾借宿于位于新竹西门的潜园休养,此地被称于“新竹御舍营所”;后因其逐渐荒废且位在市区改正的计画道路上而预计拆除,由林荣初于新竹神社兴建时,决定将潜园的建筑之一“爽吟阁”捐给新竹神社,于是此建筑于西元1919年2月被搬至新竹神社东侧的社域内,而新竹市役所于西元1935年在新竹御舍营所址放置木标告示。西元1920年9月,竹南庄陈羹梅将北白川宫于“中港御舍营所”使用的床铺捐给新竹神社,并放置在爽吟阁内。

升格为县社

大正九年(西元1920年)2月17日,新竹神社被列为县社。同年4月27日举行列格奉告祭。大正十一年(西元1922年),因为日本皇太子裕仁(昭和天皇)预定在次年4月访台,台湾总督府曾拨款修整神社设施。

第二代神社扩建(西元1940-1945年)

依据新竹神社奉赞会会长兼新竹州知事赤堀铁吉的说法,由于神社建筑老旧且原有社域已不足容纳参拜人数等因素,加上为了皇纪2,600年(西元1940年)的纪念事业,当局于西元1936年5月开始计画扩大神社社域及兴建第二代新竹神社。扩建工程系由新竹州土木课建筑技师手岛诚吾负责,其为此前往日本参访其他的神社,以求能设计出配合当地气候及地形的神社建筑。

扩建工程于昭和十三年(西元1938年)7月10日动工,昭和十五年(西元1940年)10月24日完工。第二代新竹神社的社有地为37,224坪,扩建工程社殿重建,主要将神明造改为流造的样式,神苑植栽重新规划,以及在北侧神社外苑规划棒球场、竞技场等运动设施。

第二代新竹神社之设施有流造本殿、入母屋造祝词舍、入母屋造拜殿、破风造神馔所及祭具舍、破风造神门、破风造回廊、破风造透塀、入母屋造斋场、入母屋造神乐殿、入母屋造绘马殿、破风造手水舍、破风造社务所、钢筋混凝土造第一鸟居、桧木造第二鸟居、桧木造胁鸟居、社号标、揭示场、社库等设施。

新竹神社的参道始自横跨客雅溪的“宫前桥”,原参道系往南直通新竹神社,但因需跨越铁路及纵贯道路,于此次扩建中,建设了新参道(现今松岭路),并新建“松岭桥”以跨越铁路及道路,桥前设有高约10公尺的第一鸟居。因第一代新竹神社前无社至广场而有停车不便的问题,不利于团体参拜进行,于是于扩建中在社殿前社至可容纳约一万人的广场。广场东南侧有小路可前往北白川宫御遗迹地之爽吟阁及御露营地。

自广场向南可见神社石阶,右手边为长约5公尺的社号标,阶梯两侧为高约6公尺的石灯笼。登上石阶后则会经过木造的第二鸟居,右手边为社务所及神乐殿,为举行神乐舞及神前结婚的场地,左手边为手水舍和休憩所。再经过一石阶梯后,则会通过回廊式的神门,此设计是为了因应台湾多雨及炎热的气候,且因神社座向朝向东北,可多少阻挡冬季之东北季风。

关于新竹神社神苑内的植栽,因北白川宫在牛埔山时曾在榕树下乘荫,而日本皇族参拜御遗迹地和新竹神社时多次献植松树,故神苑内植栽原以榕树、松树、樟树为主,新竹州于后亦倡导爱林植树活动,发起多次神社献木活动。至新竹神社扩建之时,考量榕树对榕树对神社的视线遮蔽,其树根可能对神社设施造成的影响,将部分树种改为松树。

升格为国币小社

新竹神社在昭和十七年(西元1942年)11月25日列格“国币小社”,为台湾第一座国币小社。

后续发展

西元1957年,警备总部成立,新竹神社由警北总部新竹分队接管,变为军事机关。警备总部于西元1987年解严后隔年裁撤,改由新竹市团管区接管。西元1992年,因应遣返大陆非法入境者之需要,此地由警备总部第一总队进驻,并于同年7月改由内政部警政署入出境管理局进驻,作为“大陆人民新竹处理中心”,又称“新竹靖庐”。

爽吟阁于战后西元1949年被陆姓人家占住,加上被台风的破坏,此建筑于西元2002年被拆除,部分构件放在原新竹神社原绘马殿保存。

西元1998年的《新竹市日治时期建筑文化资产调查研究》中,将新竹神社内的建物列为未来历史性建物保护对象。后经新竹市文化局审议后,新竹神社残迹及其附属建筑于西元2001年5月31日由新竹市政府公告为市定古迹,现存社务所、斋馆、神乐殿、社库、绘马殿、手水钵、常夜灯、部分石灯笼、石狮、公共便所、部分神职宿舍、祭器库、仓库,为台湾现存继桃园神社后第二完整的神社。靖庐在西元2018年10月迁移高雄后,原址将移拨新竹市政府进行修缮。

日本皇族参拜

- 西元1901年11月1日,北白川宫能久亲王妃富子造访牛埔山御露营地

- 西元1917年10月30日,北白川宫成久王与其妃子房子内亲王造访牛埔山御露营地

- 西元1923年4月19日:裕仁皇太子

- 西元1926年10月29日:北白川宫能久亲王妃富子

- 西元1927年11月5日:朝香宫鸠彦亲王

- 西元1929年10月30日:东伏见宫依仁亲王妃周子

- 西元1931年6月16日:贺阳宫恒宪王

- 西元1938年6月30日:竹田宫恒久王妃昌子内亲王

御宝物

历任神职

社司

- 吉野利喜马(西元1923年至1928年),曾任北白川宫能久亲王翻译官

- 佐佐木长藏(西元1928年至1934年)

- 宫岛由多加(西元1934年至1942年)

宫司

- 宫嶋由多加(西元1942年至1945年)

现存设施

- 建筑物:社务所、斋馆与绘马殿、神乐殿、主殿与拜殿基础、手水舍(地面遗迹与地基)、手水钵( 第一代与第二代 ,现存于新竹灵隐寺。

- 文物:常夜灯、石灯笼、鸟居(现移置灵隐寺与新竹市动物园)。

石狮原本是林恒茂家族宗祠的,后来充作第一代新竹神社的狛犬,第二代新竹神社兴建后移至新竹公会堂,最后在西元1964年安置在新竹市议会。

其他文物

参考文献

- ↑ 好消息!竹市3处市定古迹 获核1040万元规划设计,自由时报,2020/07/08