棘龙科查看源代码讨论查看历史

|

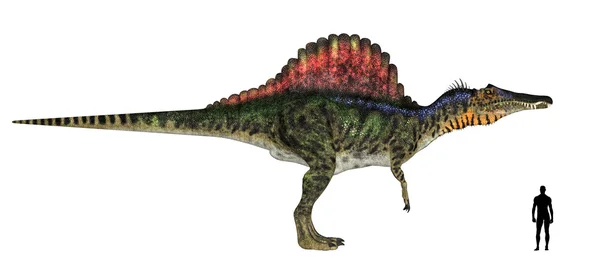

棘龙科(学名:Spinosauridae)是群独特的兽脚亚目恐龙。是一群兽脚类恐龙,比较有名的棘龙生活在阿尔布到森诺曼阶,约112至97百万年前。

它们是群相当大型的二足掠食动物,拥有修长、类似鳄鱼的头颅,上有圆锥状的牙齿,这些牙齿有非常小的锯齿状边缘,或者没有锯齿状边缘。齿骨的前部牙齿往外突出,成为这群动物的外表特征。

棘龙科的名称来自于棘龙的背部帆状物,由多条神经棘构成。这些帆状物的功能仍在争论中,但普遍的解释是做为调节体温使用、用来威吓可能的攻击者、或是视觉辨识物。有些古生物学家更提出,这些神经棘支撑著由肌肉、脂肪构成的隆肉。

棘龙科臀部较其他物种翘上许多,目前还没有明确的原因,大部份科学家认为应该是用于方便交配。 棘龙科的化石已在非洲、欧洲、南美洲、亚洲与澳洲[1]等地发现[2]。其他的大型掠食性恐龙都有适合撕咬的牙齿与颌部,而棘龙科的牙齿与颌部似乎较适合捕食大型鱼类。

演化历史

最早的棘龙科恐龙出现于侏㑩纪晚期,并繁盛于白垩纪早期。目前发现的侏㑩纪晚期化石,仅限于牙齿,地质年代约1亿5200万年前。棘龙科似乎消失于土仑阶;阿根廷的土仑阶地层,曾发现过类似棘龙科的牙齿,近年发现这些牙齿属于伪鳄类。近年在中国河南省马家村组发现一颗重爪龙亚科的牙齿,地质年代属于桑托阶中期。

古生物学

猎食行为

与其他大型掠食恐龙(例如异特龙、暴龙)相比,棘龙科的颅骨形状、结构有非常大的不同。大部分掠食恐龙的颌部宽而高;棘龙科的颌部扁而狭窄。许多古生物学家因此推测棘龙科无法像其他兽脚类恐龙以大型、强壮的动物为食,而有不同的猎食方式。

汉斯·戴尔特·苏伊士(Hans-Dieter Sues)等人研究激龙的头骨,推测棘龙科是以迅速、强力的嘴部咬合,配合强壮的颈部肌肉作出快速的下咬、后缩动作,将小型猎物咬在嘴中。由于狭窄的嘴部形状、交错的圆锥状牙齿,使嘴部的猎物很难脱困。

食性

因为棘龙科具有类似现代长吻鳄的颌部与牙齿,它们过去常被视为是鱼食性动物,以鱼类为主食。在2007年,埃米莉·雷菲尔德(Emily Rayfield)使用重爪龙的颅骨,计算了棘龙科的生物力学结构。他们发现重爪龙的颅骨结构、咬合力,与现代长吻鳄的模式吻合;这显示至少重爪龙亚科是以鱼类为主食,而棘龙亚科似乎是多种食物来源的动物。

证据显示棘龙科恐龙以鱼类、以及许多小型到中型的动物为食,也包括了小型恐龙。曾经在重爪龙的胃部区域,发现了鱼类鳞片,以及一只年轻禽龙的被消化骨头;另外曾在一个棘龙标本上,发现了一个鱼类骨头嵌入齿槽;此外还有一个证据显示一只棘龙科恐龙正吞食一只翼龙类。有可能棘龙科是广生性物种,以鱼类、中小型动物为食。

栖息地

在2010年,一项针对棘龙科牙齿的氧同位素研究,分析棘龙、重爪龙、激龙、暹罗龙的氧同位素组成,并与同时代的其他兽脚类恐龙、乌龟、鳄鱼互相比较。研究人员发现棘龙科牙齿的氧同位素组成,较接近同一地区发现的乌龟、鳄鱼,而不类似同一地区的兽脚类牙齿。在棘龙科中,棘龙牙齿的氧同位素组成是最接近其他兽脚类恐龙,而暹罗龙牙齿的氧同位素组成与其他兽脚类恐龙的差距最大。研究人员推测棘龙科是半水生动物,可在陆地、水域中生存,类似现代鳄鱼、河马。研究人员并推测棘龙科是以鱼类为主食,以避免与当地的大型兽脚类恐龙竞争相同食物来源[3]。

参考文献

- ↑ Barrett, P.M., Benson, R.B.J, Rich, T.H., and Vickers-Rich, P. (2011). "First spinosaurid dinosaur from Australia and the cosmopolitanism of Cretaceous dinosaur faunas. Template:Wayback" Biology Letters online preprint doi:10.1098/rsbl.2011.0466

- ↑ 存档副本. [2012-05-15]. (原始内容存档于2014-12-11).

- ↑ Amiot, R.; Buffetaut, E.; Lécuyer, C.; Wang, X.; Boudad, L.; Ding, Z.; Fourel, F.; Hutt, S.; Martineau, F.; Medeiros, A.; Mo, J.; Simon, L.; Suteethorn, V.; Sweetman, S.; Tong, H.; Zhang, F.; and Zhou, Z. Oxygen isotope evidence for semi-aquatic habits among spinosaurid theropods. Geology. 2010, 38 (2): 139–142. doi:10.1130/G30402.1.