生物利用度查看源代码讨论查看历史

|

生物利用度是一个科技名词。

中国文字是历史上最古老的文字之一[1]。也是至今通行的世界上最古老的文字。世界上还没有任何一种文字像汉字这样经久不衰。 从甲骨文发展到今天的汉字,已经有数千年的历史。文字的发展经过了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书[2]、草书、楷书、行书等书体演变。

名词解释

生物利用度(制剂中药物被吸收进入人体循环的速度与程度)一般指生物有效性

或称生物利用度,生体利用率或生体可用率,在药理学上是指所服用药物的剂量部分能到达体循环,是药物的一种药物动力学特性。按照定义,当药物以静脉注射时,它的生物利用度是100%。

内容

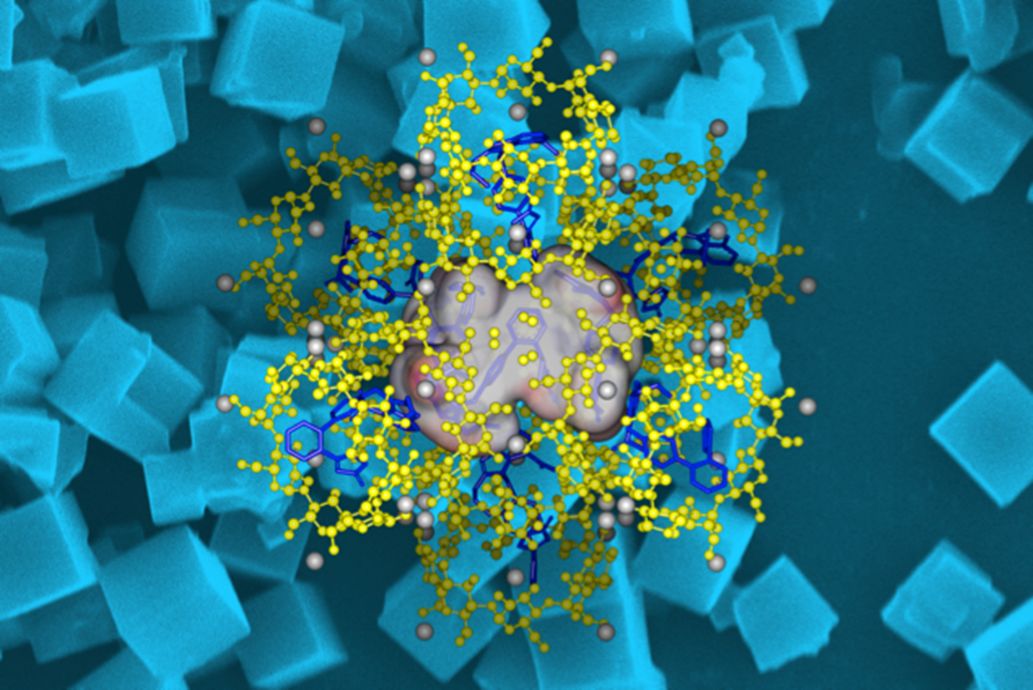

土壤元素生物有效态(bioavailable fraction) 通常指土壤中生物可吸收的元素形态。土壤元素生物有效性(bioavailability) 是指实验测得的土壤元素生物有效态量与总量的比值。以化学提取法为例,土壤元素生物有效性表征公式为: 生物有效性(%)=土壤元素化学提取量/土壤元素总量×100。土壤污染物可经呼吸、口腔摄入、皮肤吸收等途径进入人体。土壤—作物、土壤—水、土壤—动物或人体系统中元素迁移富集是土壤重金属污染风险评价与预测的研究重点。土壤金属元素生物有效性不仅与元素地球化学行为有关,而且受土壤酸碱性、阳离子交换量、氧化还原电位、有机质含量、质地、粘土矿物组成、其他元素浓度以及吸附和解吸作用的控制。生物对元素的吸收还与生物种类有关。只有综合考虑土壤元素活化迁移行为、生物毒性、生物可利用性,才能客观评价土壤元素污染程度。例如,与重金属镉较易迁移进入作物不同,土壤铅活动迁移能力很弱,作物可食部分及水体中铅浓度一般较低,污染土壤铅浓度常远高于食物和饮水,土壤摄入成为人体铅暴露的重要途径。因而,土壤铅污染评价除了考虑土壤—作物、土壤—水体系外,更应注重口—手摄入途径,由此提出了土壤铅生物可给性概念。生物可给性(bioaccessibility) 是指从土壤中解吸出来,能溶于胃液,并能被人体吸收进入血液循环系统的潜在毒物组分占总量的比例,即土壤中直接进入人体消化系统并可被人体胃肠道溶解吸收的元素量占总量的比例。

化学作用与元素有效性

从固定吸附状态中活化溶出是决定土壤金属元素生态环境效应的关键,直接关系到元素对土壤微生物的影响,以及在土壤—水、动植物、人体间的迁移循环。元素行为、赋存形态及其分配取决于土壤多相体系中离子与土壤组分间的复杂反应,即土壤酸碱性(p H)、氧化还原电位、有机质、粘土矿物组成等控制下的溶解、络合、扩散、迁移、吸附、吸收、沉淀、挥发等作用。其中,粘土矿物和氧化物表面的专属吸附和离子交换作用,碳酸盐、氢氧化物、磷酸盐沉淀物的形成,与土壤有机质或无机组分形成复合体等等,对金属元素生物有效性都有重要影响。例如,当土壤溶液中阴、阳离子浓度超出其溶解度时,铅磷酸盐(Pb5(PO4)3Cl) 的沉淀、铁锰氢氧化物对铅的专属吸附、碳酸盐缓冲作用对铅吸附的影响( 高浓度碳酸盐导致铅的沉淀) 等,这些作用都将导致土壤铅生物有效性较低。

影响因素

重金属成因来源

土壤重金属存在形态及其生物有效性与其成因来源密切有关。在基岩风化成土过程中,原生矿物逐渐分解,次生矿物不断形成,来自母岩的金属元素部分保留于原生矿物,其余则随着原生矿物破解而活化释放,或淋溶进入水体,或被次生矿物结合或吸附。由于铅的地球化学特性所致,经过长期演化,铅的生物有效性往往较低。相比而言,人为来源金属元素活动性和生物有效性较强。研究表明,由大气干湿沉降、刹虫剂、化肥、垃圾、污泥、灌溉等带入土壤的人为源金属元素的生物有效性,高于来自成土母质,经成土作用过程的自然来源元素。

植物吸收与根际作用

植物吸收累积是生态系统中微量金属元素迁移循环并影响动物、人体健康的重要环节。植物籍新陈代谢机理以主动方式吸收铜、钼、锌等必需的营养元素,而以主动或被动( 非代谢) 方式吸收铅等非必需元素。植物根系对元素的吸收过程,不仅受土壤元素生物有效性控制,还与土壤—溶液—根界面元素迁移扩散速率等因素有关。植物根系数量、蒸腾作用对元素从土壤向根表面迁移、从根表面进入根系、以及由根向茎叶运移有重要影响。当植物根系以相同机理吸收不同离子时,元素吸收迁移还受离子间竞争作用的影响。

参考文献

- ↑ 中国发现距今8000多年的古老文字,考古专家:中华文明再添三千年,搜狐,2022-08-12

- ↑ 书法|详解隶书发展的历史,搜狐,2020-09-02