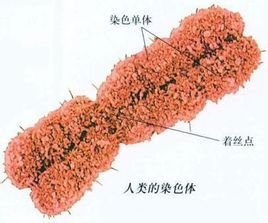

着丝点查看源代码讨论查看历史

|

细胞分裂中细胞器

着丝点(kinetochore)着丝粒两侧的具有三层盘状或球状结构的蛋白。高等植物的着丝点呈球形。着丝点的定位与形成决定于着丝粒特异的DNA顺序,在有丝分裂一开始便形成。着丝点(Kinetochore)是细胞分裂的重要细胞器,是细胞纺锤体微管附着的地方。分裂后期由于纺锤体微管的缩短,将复制后的二条染色单体拉向两极,遗传物质DNA随之平分到二个子细胞中去。

概念

长期以来,着丝粒和着丝点这两个术语是作为染色体上纺锤体附着区域的同义语使用的。遗传学文献中多用着丝粒一词,而细胞学家多用着丝点一词。后来在电镜下研究哺乳类染色体超微结构时发现,主缢痕两侧是一对三层结构的特化部位,认为是非染色质性质物质的附加物,称为着丝点。在主缢痕区存在着丝粒,由此把染色体分成二臂。着丝粒的两侧各有一个蛋白质构成的三层的盘状或球状结构,称为着丝点。

特征

着丝点与纺锤体的纺锤丝连接,与染色体移动有关。在分裂前期和中期,着丝粒把两个姐妹染色单体连在一起,到后期两个染色单体的着丝粒分开,纺锤丝把两条染色单体拉向两极。并非有丝分裂各个时期,或各种生物的染色体,都有这种分化的结构。

着丝点(也称为动粒)主要是蛋白质的成分。它是由多种蛋白质在有丝分裂染色体着丝粒部位形成的一种圆盘结构。在描述着丝点时,更多的教材使用的是“动粒”一词。 在电镜下,动粒为一个圆盘状结构,分内、中、外三层。其化学本质为蛋白质,非染色体性质特质附加物。

着丝粒和着丝点的区别是什么?

着丝点和着丝粒并非同一结构,它们的功能也不同,但它们的位置关系是固定的,有时用着丝点或着丝粒泛指它们所在的染色体主缢痕位置是可以理解的。

着丝点可分为内板、中间间隙、外板和纤维冠4个部分。在细胞分裂过程中,微管与着丝点相连,牵引染色体在分裂中期进行染色体列队,在分裂后期,牵引分开的染色体分别向细胞的两极运动。

着丝粒,在两条姐妹染色单体相连处,有一个向内凹陷的缢痕,称为主缢痕 ,光镜下相对不着色。着丝粒处于主缢痕的内部,是主缢痕的染色质部位。

近来在电镜下观察发现的资料表明,着丝粒为染色质的结构,将染色体分成二臂,在细胞分裂前期和中期,把两个姐妹染色单体连在一起,到后期两个染色单体的着丝粒分开。

着丝粒的作用

在电镜下,动粒为一个圆盘状的结构,分内、中、外三层。动粒的内侧与着丝粒相互交织,外侧主要用于纺锤体的微管附着。细胞分裂完成后两个动粒被分配到两个子细胞中。当该细胞再次进入S期后,动粒会重新复制。

没有动粒的染色体不能与纺锤体微管发生有机联系,就不能向两极运动。着丝粒是染色体中将两条姐妹染色单体结合起来的区域,通常由无编码意义的高度重复DNA序列组成。着丝粒以及动粒结构对于细胞分裂中染色体的分配十分重要。

研究表明,高频率的动粒消失和迟滞复制变异可能是癌细胞非整倍性畸变的根源,多重动粒结构变异可能是造成染色体结构畸变的一个途径。

视频

姐妹染色单体和着丝点是什么