谿山行旅圖查看源代码讨论查看历史

谿山行旅圖 |

|---|

范寬《谿山行旅圖》 類型 水墨畫 年份 北宋(10世紀末-11世紀初) 藝術家 范寬 收藏地 臺北市國立故宮博物院 |

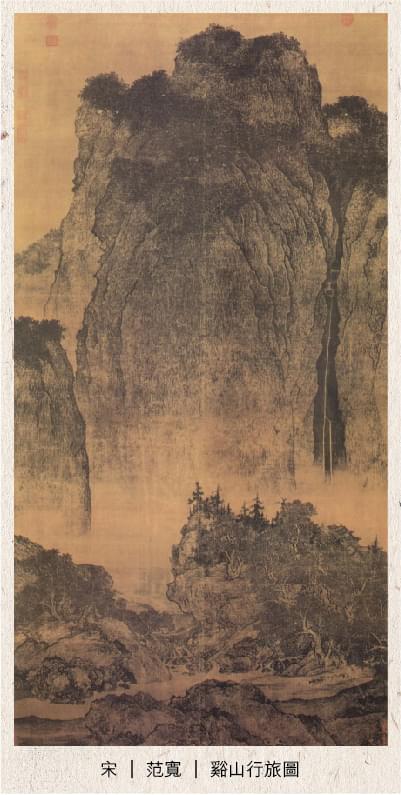

《谿山行旅圖》[1]是北宋范宽创作的一幅绢本墨笔画,现藏于台北故宫博物院。 该图主体部分为巍峨高耸的山体,高山仰止,壮气夺人。山顶丛林茂盛,山谷深处一瀑如线,飞流百丈。山峰下巨岩突兀,林木挺直。画面前景溪水奔流,山径上一队运载货物的商旅缘溪行进,为幽静的山林增添了生气。

構圖內容

畫作中遠近側正的視覺角度下觀察各有不同,遠看有巍峨巨石的壯闊,高山右側直直垂注一縷涓瀑,山壁岩牆上的特殊紋理不僅歷歷可見,線條亦是變化多端、粗黑曲折,不僅使山形更加雄偉厚重,也產生了層次和立體的切入觀感。而山壁上密如細雨的筆觸(雨點皴),更拉長了山高的視覺感受,忠實地呈現了范寬的繪畫特色。

隨著流水往全圖的下方望去,以更加細膩的筆觸在幽暗的深谷中暈出如霧氣一般的墨彩幻化,米芾便以「深暗如暮夜晦明」形容這種呈現了瀑布沖洩的力道以及水花的效果。水流盡頭可引領觀察者拉至近景,此時每一棵樹的枝枒葉梢巨細靡遺、疏落有致,巧妙的是右下角可見一行馬車行隊,在其右方分岔如「橫Y」字形枝幹下方的樹葉呈現了一個缺口,可見范寬的落款簽名,但由於年代久遠,此畫顏色略顯暗沉,距離半公尺的距離下要細分此畫作的各個細節並非易事,因此現在畫展中多見遊客舉起望遠鏡近距離檢視賞閱。

山頂的樹木叢生無論遠近皆能望見枝葉疏密透光的層次,近處則更可見枝幹節瘤突出、盤根錯節,紋理幾可亂真,似乎可解釋成使用細小的畫筆,施以蒼勁的筆力如刻畫而來,此外,部分植物葉片依稀可見紅色和綠色消褪的痕跡,可知此畫原先是以彩色的形式發表。而近景的小瀑左岸走出的挑擔之人頭戴斗笠、動作如生,可能即將走過溪水之上的人工架橋,圖幅右下方更出現了駝獸列隊前進的律動,在蒼勁十足的景致中添加了生物的活躍氣息。

落款印記

谿山行旅圖曾被明、清兩代文人墨士珍藏流傳至今,當中不乏著名鑑賞家和多位皇室成員,經手累加的印鑑多達22枚,而清高宗的印鑑竟有6枚,可見其珍愛程度之盛。以下依照時代順序列出印鑑的各項資訊,可對照左圖的標記示意,認識這些印記題跋,有助於釐清此畫受到重視的程度以及其輾轉流傳的時代背景。

谿山行旅圖的作者是在1958年確立,由臺北國立故宮博物院書畫處牛性群先生與副院長李霖燦先生在該畫右下處騾隊後方樹叢中發現有「范寬」二字,佐證明代董其昌所題:「北宋范中立谿山行旅圖」,至此谿山行旅圖為范寬所繪已殆無疑義。

艺术鉴赏

技法

范宽先以雄健、冷峻的笔力勾勒出山石峻峭刻削的边沿,然后反复地用坚劲沉雄的中锋雨点(俗名芝麻皴)塑造出岩体的向背纹及质感。在轮廓和内侧加皴笔时,沿边留出少许空白,以表现山形的凹凸之感,入骨地刻画出北方山石如铁打钢铸般坚不可摧的风骨。整幅面无论是山体抑或是密林,皆墨色凝重、浑厚,涌出一股强烈的雄壮逼人之气势,在这股气势面前,白天明亮的光线似平经它一压也变得黯淡了,给人以“如行夜山,黑中层层深厚”的审美感受。

主题

该画作给人的第一感觉就是气势雄强,巨峰壁立,几乎占满了画面,山头杂树茂密,飞瀑从山腰间直流而下,山脚下巨石纵横,使全幅作品体势错综。在山路上出现一支商旅队伍,路边一湾溪水流淌,正是山上流下的飞瀑,使观者如闻水声、人声、骡马声,也点出了该画作的主题。

作者简介

范宽,名中正,字仲立,因性情宽和,人呼“范宽”,陕西华原(今陕西耀县)人。他嗜酒好道,深受“天地有大美”的道家美学影响,长住终南山和太华山,终日危坐,纵目四以求画趣。其画作构图严谨而完整,崇山雄厚,巨石突兀,树林繁茂,画面丰满宽远,气势逼人,充分表现出了秦陇间的自然景象。存世作品有《雪景寒林图》、《溪山行旅图》等。

參考文獻

- ↑ 藝術長河│解讀范寬《谿山行旅圖》密碼,新紀元,2011/05/26