赖氏龙查看源代码讨论查看历史

| 赖氏龙 |

|

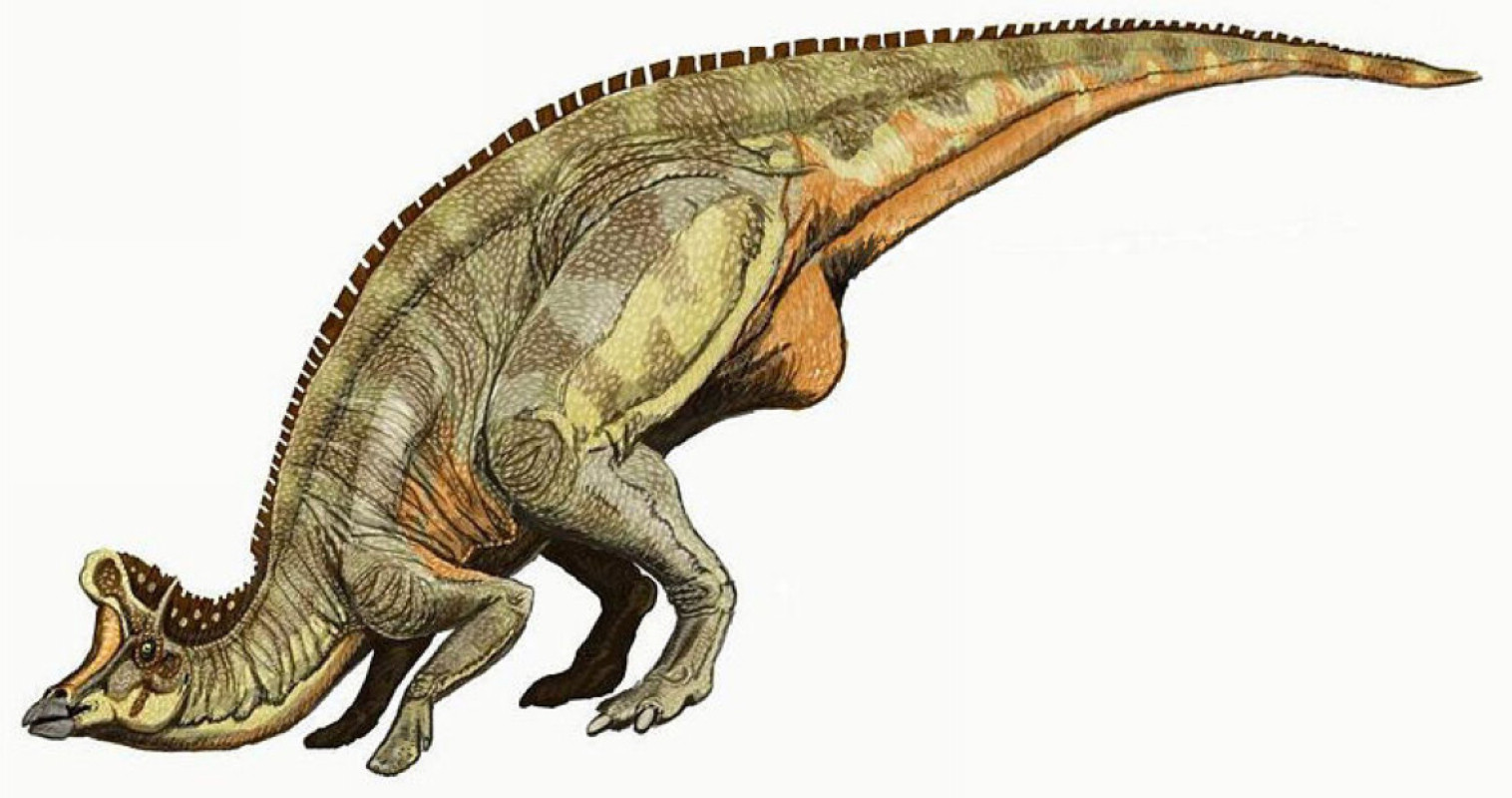

赖氏龙(属名:Lambeosaurus)又名兰伯龙,意为"赖博蜥蜴",是鸭嘴龙科的一属,生存于晚白垩纪的北美洲,约7,600万年前到7,500万年前。赖氏龙是草食性恐龙,可采二足或四足方式行走,以釜头状冠饰而著名。目前已有数个可能种被命名,化石发现于加拿大埃布尔达省、美国蒙大拿州、以及墨西哥下加利福尼亚州,但只有两个在加拿大发现的种较著名。在墨西哥发现的窄尾赖氏龙(L. laticaudus),是最大型的鸟臀目恐龙之一,身长15公尺;其它的种则是中等大小。

简介

赖氏龙中最著名的种是赖氏赖氏龙,与更著名的冠龙相当类似,但两者的冠饰不一样;赖氏龙的冠饰往前倾,冠饰里的垂直鼻管位在冠饰前部。赖氏龙缺乏冠龙的鼻部隆起,这鼻部隆起构成冠龙冠饰的一部分;这也是辨别这两属恐龙未成年体的唯一方法。赖氏龙的冠饰外形随者年龄而有所不同。

赖氏龙如同其它鸭嘴龙类,能够以二足或四足方式行走,这可以从相关物种的足迹证明。赖氏龙的长尾巴有骨化肌腱支撑,防止尾巴下垂。赖氏龙的手有四个手指,缺乏拇指;但中间三指有蹄爪,能够联合在一起,显示赖氏龙能够以前肢支称重量。赖氏龙的小指能够用来操作物体。每个脚掌只有中间三个脚趾。

赖氏龙最明显的特征是头顶的冠饰,最著名两个种的冠饰并不一样。完全成长的赖氏赖氏龙有釜状冠饰,而那些被推测为雌性的标本,冠饰较短、较圆。斧状冠饰的刀锋部分是从眼睛前方突出,而把柄部分是从头颅后方延伸出来的坚硬骨棒。斧状冠饰的刀锋部分分成上下两部分,最上缘部分相当薄,随者年龄而缓慢成长;而鼻管从冠饰的下部空心部分通过。大冠赖氏龙的冠饰把柄部分缩小,而刀锋部分则扩张。目前赖氏龙保存最好的标本,只有保存了冠饰的前半部。目前还没发现窄尾赖氏龙与条纹赖氏龙的冠饰;不过可从窄尾赖氏龙的大体型与尾巴辨认它们,它们具有延长的人字形骨与神经棘,类似亚冠龙。

赖氏龙的加拿大种与冠龙在体型上有相似处,身长约9.4公尺;但窄尾赖氏龙的身长估计有15到16.5公尺,重量可达23吨。在数个标本上发现了鳞片的痕迹:其中一个赖氏赖氏龙标本的颈部、身体、尾巴,有厚皮肤与不规则排列的多边形鳞片,而一个大冠赖氏龙的标本上的颈 部、前肢、脚部,也有类似的鳞片,窄尾赖氏龙的尾巴的大型六角形、小型圆形鳞片上,则有小型骨质硬块。

评价

目前赖氏龙已有两个有效种,赖氏赖氏龙、大冠赖氏龙。

赖氏赖氏龙(L. lambei)

已知有至少17个个体,其中有7个头颅骨与部分骨骸,以及10个头颅骨。在大部分最近的观点里,L. clavinitialis、Corythosaurus frontalis、以及Prochenosaurus praeceps都被认为是赖氏赖氏龙的异名 ;L. clavinitialis若略去冠饰把手部分,该种可能是一个大冠赖氏龙个体 ,但这观点已在2007年对大冠赖氏龙的重新叙述中否决了 。

大冠赖氏龙(L. magnicristatus)

目前已知两个头颅骨标本;原型标本的骨骸主要部分在叙述之前,储藏室里遭到水的损害,而必须丢弃;骨骸的其他部分已经遗失。大冠赖氏龙的年代稍晚于赖氏赖氏龙 。大型的L. laticaudus来自于数个没有互相关系的化石,被认为是可能的种 ,但也可能是冠龙的一种。

L. paucidens被认为是个疑名,被改列为Hadrosaurus paucidens ,但是至少有一位作者,Donald F. Glut,仍采用L. paucidens 。

在2005年,一个对Procheneosaurus/Tetragonosaurus化石的研究显示,P. cranibrevis的模式标本属于一个未成年赖氏龙个体 。最后,Didanodon毫无异议的重新分类于赖氏龙;而糙齿龙(Trachodon altidens)则被列为疑名 。