都查看源代码讨论查看历史

|

都是一个中华思想文化术语。

中国汉字的发展成为维系中华民族历史发展进步的一条生动鲜明的脉络[1],各个历史时期所形成的各种字体,有着各自鲜明的艺术特征,如篆书[2]古朴典雅,隶书静中有动,草书风驰电掣、结构紧凑,楷书工整秀丽,行书易识好写,实用性强,字体多样。

名词解释

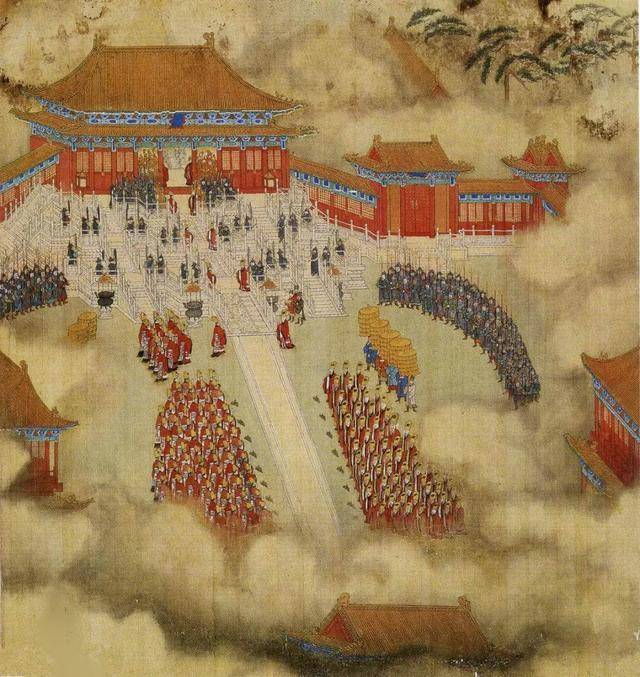

国都,国君处理政事及所居的城邑。“都”与“邑”的区别是:有宗庙(陈列祖先和前代君主牌位)的城叫做“都”;没有宗庙的叫做“邑”。宗庙是大夫以上贵族统治者祭祀祖先的庙宇,是祖先崇拜的产物、宗法制度的体现,也是“都”的根本标志。周朝时,各诸侯国的政治中心都叫做“都”;秦汉以后,统指国都、帝王的治所。后规模大、人口多的城邑都可称为“都”。

引例1

凡邑,有宗庙先君之主曰都,无曰邑。 (《左传·庄公二十八年》) (所有城邑中,有宗庙和前代君主牌位的叫做“都”,没有的叫做“邑”。)

引例2

国,城曰都者,国君所居,人所都会也。 (刘熙《释名·释州国》) (一国的城邑称为“都”,是因为它是国君居住、人口聚集的地方。)

参考文献

- ↑ 字母文字的演变脉络:世界所有国家的字母文字都是同出一源,搜狐,2020-09-11

- ↑ 字体的演变:篆书,搜狐,2020-07-09