青花朵莲梵文大杓查看源代码讨论查看历史

|

青花朵莲梵文大杓是明朝永乐年间的官窑作品,是传世唯一一件永乐时期的瓷质大勺[1],现存于台北国立故宫博物院[2]。

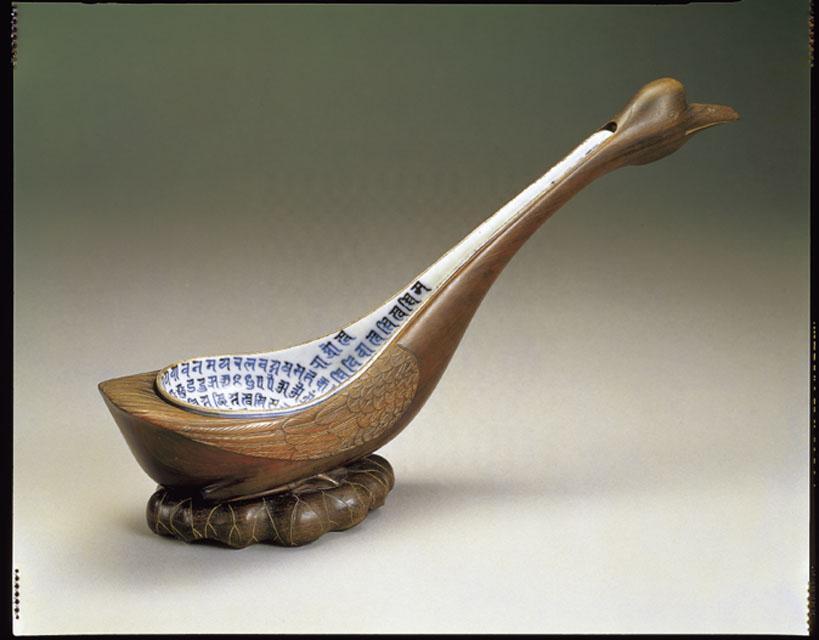

此器由“青花朵莲梵文大杓”和“紫檀木鹅形托座”共同组成。

青花朵莲梵文大杓

年代

明初景德镇正式设立御器厂,逐渐取代了龙泉窑的地位,奠定了此后五百年景德镇官窑的规模和制度。此外,明朝官窑开始在瓷器上书写皇帝年号,也成为往后官窑瓷器的典型。

形制

总长33.5公分、宽8.8公分,器呈杓形,勺口宽而深,长柄细长,前宽后窄,从外观来看应当属于食器;然而以一般汤匙来说,该器尺寸较大,且装饰华美,因此也有人推测该器为一祭器。全杓胎体轻薄、修胎工整,除了口缘一圈无釉以外,内外皆满釉,因此可推知为覆烧制成[3]。

内壁

器内满书青花兰札文种子字,以瓢心为中心,绘制一种子字,外围由少到多环绕种子字五圈。杓柄的部分总共三行横向的种子字,中间一行较长,两侧稍短。“种子字”是梵文中对诸佛的代称,每一尊佛、菩萨等都有其各自的种子字。[3]

图片来自国立故宫博物院 |

外壁

外壁以青花沿著杓子的形状绘制青线二道,并于外壁空白处以散点式分布绘制24朵折枝朵莲,其分布为杓瓢底心四朵,排列成一菱形,菱形外以十朵围绕成一圈;杓柄顶端一朵,下方则三朵一组排列成“品”字形共三组九朵。[3]

涂料

此器使用永乐、宣德时期青花常使用的“苏勃泥青”(又名苏麻离青)当作青料,可见于史料:

- 明 王士懋《窥天外乘》:“永乐、宣德内府烧造,迄今为贵。其时以鬃眼甜白为常,以苏麻离青为饰,以鲜红为宝。”

- 明 王士性《广志绎》:“宣窑以青花胜,成窑以五彩。宣窑之青,真苏勃泥青也,成窑时皆用尽。”

- 明 高濂《燕闲清赏笺》:“宣窑之青,乃苏勃泥青也。”

- 明 陈继儒《妮古录》:“宣庙窑器,选料、制样、画器、题款,无一不精。青花用苏勃泥青。”

苏勃泥青成色浓艳,色爽而不鲜,青中泛绿,深沉的蓝中带点紫,散晕在瓷器胎釉之间,其复杂的成色表现,与元代强调书法入画、笔墨趣味的品味不谋而合,因而受到喜爱。此种青料的成分是氧化钴(CoO)加上少量氧化铁(Fe2O3),在高温的作用之下,氧化铁会聚集,在釉下沉淀为不规则状的深色结晶斑点。此外,苏勃泥青容易晕散,因此多用来绘制花、纹饰等,较少人物画。

苏勃泥青的出现, 有一种说法是当时明成祖(永乐帝)为了扩大疆域版图,派遣三宝太监郑和(1371年9月23日-1433年)出使西洋,以大量的瓷器以及丝绸、铁器、金属货币为出口物,刺激了中国瓷器的生产,同时带回苏勃泥青,成为永乐青花的特色。而在此过程中,为了迎合海外市场的需求,景德镇开始改变“宋瓷尚雅,元瓷尚白”的传统,大量投入青花瓷器的生产中。

| “ | “晕散与结晶斑,是青料粗粝所致,如以强光照射可明显看出,结晶斑实际上就是青料中斑斑块块呈颗料状的锈斑,原因极有可能是因铁质高所致。青料粗粝,也极有可能是造成晕散和结晶斑的原因。晕散和结晶斑,本来就是一种缺陷。上世纪八十年代至九十年代中期,景德镇御器厂明永乐、宣德曾出土大量实物标本,其中因晕散过重或呈色过于深重,常常是被废弃或淘汰的主要原因之一,也说明了这一点。” | ” |

梵文

明朝开国皇帝朱元璋是元朝末年两大宗教之一的红巾军,因此,明朝建立之后,为了巩固政权,一方面希望透过佛教、道教的力量来达到社会的安定,希望借此打压摩尼教、白莲教与弥勒教等宗教组织再度变成反朝廷的起事军;一方面订定严格的佛道教教规法事仪轨,严禁僧道参政并且限制其弘法,使得佛教脱离广大信众,成为皇权的一部分。因此,明代自永乐开始一直到明末,官窑瓷器上常见以梵文作为装饰,意为受佛庇护吉祥之义。景德镇珠山遗址也曾出土一件同形的大勺,经推测,此类带有种子字和朵莲的瓷质大勺可能是皇室的宗教用器,而外壁散点式分布的朵莲,也和永乐时期佛经上的装饰相似。[3][4]

紫檀木鹅形托座

年代

形制

紫檀木鹅形托座以两块木头相连接,上方是一只原木雕挖而成的鹅,蹲坐于下方翻卷的荷叶之上,全器作鹅蹲坐荷叶状。此托座雕工精巧,可以看见鹅毛、眼睛、脚蹼和荷叶的茎脉线,而鹅背内则刻有“乾隆御玩”一行四字楷书及“≡(干)”、“隆”两刻印文。在《诗经·伐檀》中写到“坎坎伐檀兮,置之河之干兮……”,显示出紫檀在春秋战国即为一种名贵木材,而到了清代,紫檀受到皇帝特别重视,成为宫廷用木的指定首选。

乾隆在位时,常常为各式器物订做木盒、木托、多宝格等容器,其中玉器占了多数。元代玉器中常见“春水玉”,以补鹅为母题,旁边加上荷叶、荷花等,反映北方游牧民族的游猎生活。因此,紫檀木鹅托座的独特造型,也有可能是受到元代玉器的影响。

参考文献

- ↑ 国立故宫博物院《适于心----明代永乐皇帝的瓷器》. [2017-05-30]. (原始内容存档于2017-06-30).

- ↑ 国立故宫博物院官网

- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 中央研究院 数位文化中心〈明 永乐 青花朵莲梵文勺〉. [2017-05-30]. (原始内容存档于2018-07-02).

- ↑ 明 永乐 青花朵莲梵文勺. [2017-05-30]. (原始内容存档于2017-06-30).