颅后窝查看源代码讨论查看历史

|

颅后窝是全国科学技术名词审定委员会审定、公布的科技类名词。

关于中国文字的起源[1]主要有两种观点:起源于刻画符号和“图画文字”起源说[2]。我们现在已知的最早的文字是安阳殷墟出土的甲骨文。

名词解释

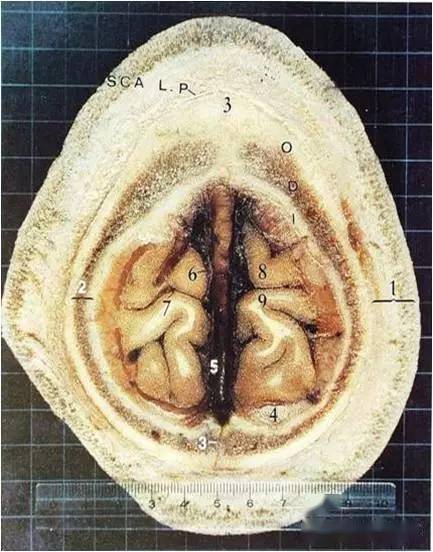

颅后窝颅底内面后部的凹陷区,是三个窝中最大和最深的一个,窝的中间部为斜坡,承托着脑桥与延髓。

颅后窝主要由枕骨和颞骨岩部后上面组成。窝的中央有枕骨大孔,孔的前方为斜坡。在枕骨大孔前外侧缘处有舌下神经管内口。颅后窝后部中央有枕内隆凸,由此向下有枕内嵴;自枕内隆突向上有矢状沟;向两侧有横沟,横沟延伸到颞骨内面转而向下,再转向前,叫乙状沟,最后通颈静脉孔。在颈静脉孔上方,颞骨岩部后上面中央,有内耳门。

颅底外面前部为面颅所覆盖;后部与颈部相接,粗糙不平。后部中央可见到枕骨大孔及其两侧的枕骨髁,枕骨髁后方有不恒定的髁孔,前方有舌下神经管外口。枕骨大孔前方正中有咽结节,两侧有颈静脉孔和颈静脉窝。颈静脉窝的前方有颈动脉管外口,再向内侧可见破裂孔,颈静脉窝的前外侧生有茎突,其后茎乳孔,孔的后方为乳突。外耳道在茎突前外侧,其前方有下颌窝和下颌结节,在枕骨大孔后方有枕外嵴、枕外隆凸及其两侧的上项线和与之平行的下项线。

后颅窝积液

小脑延髓池是蛛网膜下腔在小脑与延髓之间形成的较大腔隙,位于小脑下方,脊髓后面的蛛网膜下的间隙内,其后方为颅骨。正常情况下,通常小脑延髓池深度(5±3)mm。正常胎儿在32周之前后颅窝池宽度随孕周的增加而增宽,33周之后随孕周的增加而减少。

贺晶等对妊娠20周以上的5400例孕妇行常规产前超声检查,发现胎儿颅后窝积液超过5 mm者110 例。每2~3 周动态观察胎儿颅后窝积液的变化及其他异常情况,并对新生儿随访。胎儿颅后窝积液的发生率为2.0%,胎儿颅后窝积液于孕29~32周最易发现,且积液量最多;颅后窝积液量6~26 mm,平均(11±3) mm,其中10-14 mm者最多(占71.8%);颅后窝积液在<10mm,10-14 mm和≥15 mm3 种情况时,其不良围产儿的发生率分别为4.0 %、7.6 %和83.3 %。

胎儿颅后窝积液可见于Dandy-Walker综合症、扩大的小脑延髓池和颅后窝蛛网膜囊肿。Dandy-Walker畸形常伴有多种中枢神经系统发育异常如胼胝体发育不良,小头畸形、导水管狭窄等,另外约60%伴有颅外结构异常,15-45%合并染色体异常。特点为第四脑室囊性扩张,小脑蚓部发育不全及阻塞性脑积水。其病因是第四脑室侧孔及正中孔闭塞,使第四脑室扩张并充满颅后窝。扩大的小脑延髓池可见于小脑半球发育不良、交通性脑积水及正常变异。小脑半球发育不良常是21三体的特征性表现。交通性脑积水是因为脑脊液的再吸收受损,使脑室和小脑延髓池的液体量丰富,并有逐渐增多趋势,因而经B超作动态观察甚为重要。稍有扩大的小脑延髓池可能为正常变异。

处理

一旦发现胎儿颅后窝积液,应注意每隔1~2 周B 超测量其深度,观察积液量的变化及与孕周的关系,如颅后窝积液≤10 mm,小脑大小、形态正常,观察颅后窝积液消失、缩小或无变化,可能为正常的变异,对围生儿无影响;而颅后窝积液> 10mm,在颅后窝积液的高峰期(29~32 周)后不消退,需要密切观察其变化,应注意测量小脑半球的大小,以评估小脑发育情况,胎儿心脏超声以及胎儿其他部位的生长发育情况,结合孕妇的年龄及其他高危因素,必要时加做孕妇的TORCH检测和脐血染色体核型分析。当积液>15 mm 应引起高度重视,胎儿畸形的可能性大。超声检查如角度掌握不准,小脑半球可出现异常或认为扩大小脑延髓池,核磁共振能明显改善后颅窝影像,确定小脑蚓部、小脑半球或四脑室是否正常。

参考文献

- ↑ 中国汉字是怎样起源的?源始于殷商?文字有600年的历史?,搜狐,2022-09-15

- ↑ 揭秘中国最古老的文字是来源图画还是记号?,搜狐,2017-06-05