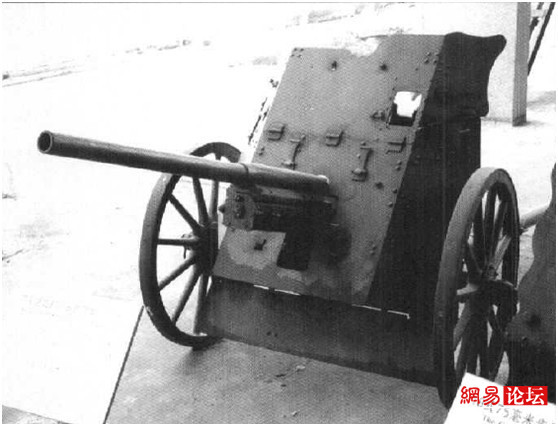

1932年型45公厘(19-K)反战车炮查看源代码讨论查看历史

|

1932年型(19-K)45公厘反战车炮(俄文:45-мм противотанковая пушка образца 1932 года (19-К))为苏联制造的反战车炮。

使用国家

- USSR

ROC-1928:1937年8月21日,中华民国与苏联签订了中苏互不侵犯协定[1] ,1938年起苏联对中华民国提供了2.5亿美金的低利借贷用于购买苏联军火以及战争物资,此款武器出现在第一批苏联对中军售清单内,原先苏联允诺出售200门,但最后决定出售50门给中华民国,这些装备在1938年初以海运方式运至广州交货,国民政府将这批火炮全数配置于独立炮兵第56团,实际服役评价以及除役时间不明,目前国内也无实物留存。

- FIN:芬兰的苏制反战车炮为冬季战争中自苏军俘虏而来,这批武装在芬兰军服役至1960年退役。

目前保存的19-K中除了俄罗斯以及芬兰以外,日本的自卫队武器学校也有一门搜藏,不过是从中国战场还是诺门罕取得即不得而知。

简介

在1930(1-K)反战车炮制造的同时,苏联从本国设计战车经验中发现37公厘的穿甲力无法有效应付现有战车,更无法有效面对日后的反战车任务;因此苏联以1930年型的炮架换装45公厘反战车炮,45公厘炮除了增加口径外,炮栓款式也从侧开的水平滑楔式改为垂直滑楔式,虽然同样是滑楔式炮栓,垂直式可以利用重力位能锁闭,节省炮手体力消耗。最早的原型仍然沿用木质轮圈,使得最快拖曳速度只能维持在10-15公里间,在1934年设计小组将GAZ汽车的轮胎转用在炮架上,虽然重量略增加到425公斤,但是反战车炮可以使用汽车拖曳,在反战车部队建置上苏联可说是最早完成摩托化的军队;这项改版在1936年1月至4月间测试,新炮通过了300公里的拖曳测试;同年11月7日,苏联劳动国防委员会决定将ГАЗ-А的轮胎用于45公厘反战车炮上,并在1937年投产。

研发与生产工作同样为第八火炮工厂之任务,由于有了1-K的生产以及失败经验,相关研发于1931年底即结束,量产于1932年开始进行,而后大量配发于第一线部队成为第一代苏联反战车炮。

除了拖曳式以外,苏联也将这款火炮装备在当时新服役的BT系列战车以及T-26坦克上,战车炮型称为(20-K),基本数据与拖曳式相同,苏联在此装备大量服役之后于1937年推出加强版53-K,45公厘款式反战车炮并成苏德战争时苏联部队第一线团级后膛支援火炮,面对德军的三号与四号战车仅能在300公尺距离才能有效贯穿,严格来说无法满足前线要求,但是面对轻装甲车辆与步兵单位时仍十分有效。