Α1抗胰蛋白酶缺乏症

|

α1抗胰蛋白酶缺乏症是中國科技名詞,屬於科技術語。

漢文字是世界上唯一沒有間斷的古老文字系統[1],直到現在我們仍在使用。其不單是人們日常生活中的表述用具,更是五千年悠久文明的記錄者、傳承者。可以說,漢文字是中華民族古老悠久、博大精深文明的「活化石[2]」。

目錄

名詞解釋

α1-抗胰蛋白酶缺乏症是血中抗蛋白酶成分-α1-抗胰蛋白酶(簡稱α1-AT)缺乏引起的一種先天性代謝病,通過常染色體遺傳。臨床常導致新生兒肝炎,嬰幼兒和成人的肝硬化、肝癌和肺氣腫等。

病因

正常人體內常存在外源性和內源性蛋白酶,如細菌毒素和白細胞崩解出的蛋白酶對肝臟及其他臟器有破壞作用,α1-AT可拮抗這些酶類,以維持組織細胞的完整性,α1-AT缺乏時,這些酶均可侵襲肝細胞,尤其是新生兒腸腔消化吸收功能不完善,大分子物質進入血液更多,α1-AT缺乏的嬰兒肝臟更易受損害。此外,α1-AT還具有調節免疫應答、影響抗原-抗體免疫複合物清除、補體激活以及炎症反應的作用,並可抑制血小板的凝聚和纖溶的發生。α1-AT缺乏時上述機體平衡的機制失調,導致組織損傷。

臨床表現

在出生後第一周可有膽汁淤積性黃疸、大便陶土色、尿色深。體檢可發現肝腫大。生化指標有梗阻性黃疸的指征,2~4個月時黃疸往往消失,在2歲以後可現肝硬化。

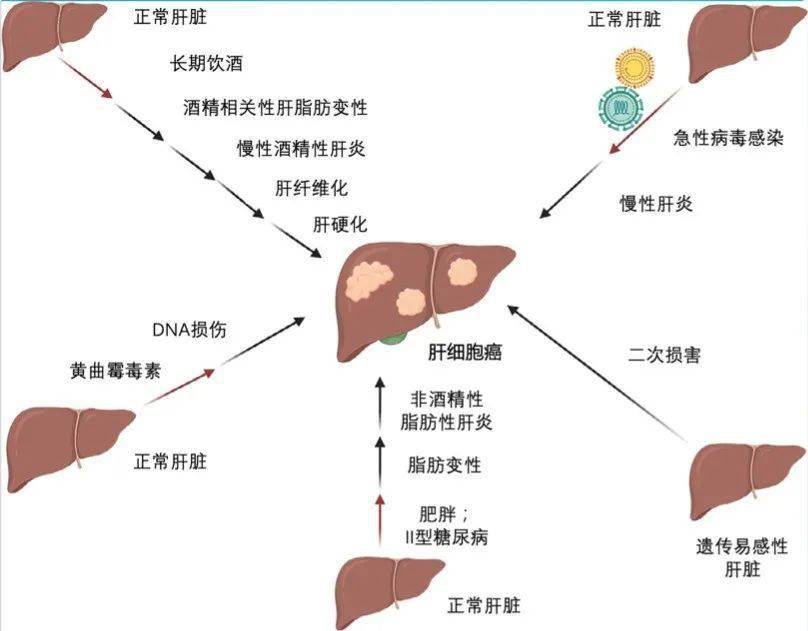

在成年人,大多數α1-AT缺乏症患者以突出的門脈高壓症為首發表現,患者常死於上消化道出血或肝昏迷,常發生肺氣腫。男性肝硬化和肝癌的發病率高於女性。 由α1-AT缺乏導致肝硬化患者,肝臟腫瘤發病率很高,以起源於肝細胞者居多,部分起源於膽管。

檢查

可作正常α1-AT含量測定、Pi表型分析來確診。肝穿刺活組織檢查可見肝細胞充滿大小不等球形紅色小體,PAS染色呈陽性反應。

診斷

診斷本病可依靠有家族史、新生兒膽汁淤積,同時伴有肺氣腫或反覆肺部感染,紙上蛋白電泳發現α1-球蛋白缺乏。可作正常α1-AT含量測定、Pi表型分析來確診。肝穿刺活組織檢查可見肝細胞充滿大小不等球形紅色小體,PAS染色呈陽性反應。無須鑑別。

併發症

患者易並發肝炎,膽汁淤積性黃疸,肝硬化,肝癌,肺氣腫,上消化道出血或肝昏迷等。

治療

目前尚無特效療法。父母為Pizz雜合子,其子女有可能出現Pizz表型,在15~17周胎齡時,直接取胎兒臍血作Pizz表型分析,對具有發病危險的胎兒終止妊娠有肯定的價值,對α1-AT缺乏症患者,較有前途的治療方法是:①肝臟移植;②利用遺傳工程的方法對患者植入Z基因,以使其產生α1-AT;③基因重組。

參考文獻

- ↑ 最古老的五種文字,搜狐,2019-11-09

- ↑ 象形文字的「活化石」!水書將申報世界記憶遺產名錄,搜狐,2021-07-29