問鼎諾獎6次!神舟十九號的特殊乘客——果蠅到底有怎樣的魅力?

[圖片網址 來自 新浪網 的圖片] |

問鼎諾獎6次!神舟十九號的特殊乘客——果蠅到底有怎樣的魅力?,北京時間2024年10月30日4時27分,神舟十九號載人飛船在酒泉衛星發射中心升空,10月30日11時00分,成功對接於空間站天和核心艙前向端口,航天員們又實現了太空會師,讓全國人民都倍感振奮。

乘坐神舟19號進入空間站的,除了3名航天員,還有一位特殊的乘客,那就是讓人眼前一亮的——果蠅。

學過高中生物的人都知道這裡面的門道有多深!

一百多年前,一隻由正常紅眼突變為白眼的果蠅將它寶貴的白眼基因傳遞下去,幫助托馬斯・摩爾根證實了基因在染色體上的理論,奠定了現代遺傳學基礎,是非常重要的里程碑式的生物學發現之一。摩爾根因此及相關研究貢獻獲得1933年諾貝爾生理醫學或醫學獎[1]。迄今為止,果蠅已幫助科學家在發育、免疫、神經、生物節律等領域取得至少六次諾貝爾獎。

目錄

果蠅的基本特徵與科研優勢

果蠅是一種重要的模式生物,體型較小,身長只有3~4毫米。生命周期短,繁殖速度快,大約10天就能從卵到成蠅並繁殖後代,染色體數目較少,便於進行遺傳學實驗。值得一提的是,1947年2月20日,果蠅搭乘美國人繳獲的德國納粹V-2火箭登上了臨界太空、返回並存活下來。由此,果蠅成為了最早進入太空的動物。

果蠅在太空實驗中的發現

在微重力環境中的果蠅,雖然感染細菌後激活了免疫,免疫相關基因表達與地面對照組沒有變化,但感染真菌後未能激活介導真菌免疫應答通路,說明太空果蠅的免疫功能嚴重受損。

對我國神舟九號搭載的果蠅行為測試表明:太空飛行中果蠅維持了正常的晝夜節律活動,但與對照組相比,晝夜節律時鐘系統的調節輸出基因存在差異,表明太空飛行影響晝夜節律輸出通路。同時,太空飛行後,果蠅夜晚睡眠持續時間和睡眠片段數目發生了輕微變化。

對國際空間站中果蠅的全基因組轉錄譜分析表明,太空飛行導致了基因表達的重要改變。太空飛行與空間站的不理想環境條件使生物體受到的額外壓力,可以對基因表達產生深遠影響。

果蠅模型在太空研究中的持續應用

隨着果蠅在地面研究的廣泛應用,以及以「組學」技術為代表的現代生物學發展,果蠅模型在太空中正得到持續、全面的應用。例如,長期和短期航天飛行均會對航天員心臟和心血管系統造成危害,果蠅體內控制心臟發育和功能的基因和分子途徑與人類相似,被成功用作研究心臟發育的分子遺傳學基礎的模型。各國根據不同的實驗目的和實驗條件研發了不同功能的果蠅專用搭載裝置。我國2012年神舟九號在軌飛行13天的果蠅搭載裝置主要由外殼盒體、樣品搭載管、電池與光源和電路控制4個模塊組成,其中設計了研究晝夜節律和睡眠問題所需要的晝夜光照控制系統。

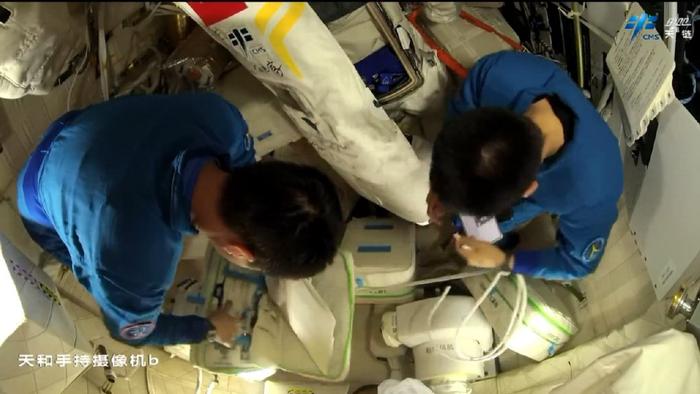

此次神舟十九號任務中果蠅的太空之旅,也承載着重要使命。2024年11月15日,果蠅通過天舟八號貨運飛船進入中國空間站,用於開展我國首次空間亞磁-微重力複合環境科學實驗。中國科學院生物物理研究所研究員李岩表示,果蠅在太空中可以像在地面上一樣進行求偶、交配和繁育後代。經過約兩個月的在軌培育,果蠅已繁育至第三代,每一代都進行了採樣收集。通過連續視頻監控,科研人員獲得了大量果蠅在軌視頻數據,有助於分析其生長發育及睡眠、求偶、活動性等行為特徵[2]。

中國科學院空間應用中心研究員張偉指出,在亞磁和微重力條件下觀察果蠅的行為和神經變化,將為未來深空探索計劃中的航天員健康保障提供重要的基礎研究支撐。果蠅這位神舟十九號的特殊乘客,正以其獨特的魅力,持續為人類探索太空奧秘、了解生命本質貢獻着不可忽視的力量。

參考文獻

- ↑ 果蠅先後5次助10位科學家捧得諾貝爾獎,成為實驗室里當之無愧的「皇后」,文匯報,2018-10-01

- ↑ 果蠅在中國空間站繁育三代即將返回太空行為模式研究取得進展,中華網,2025-04-30