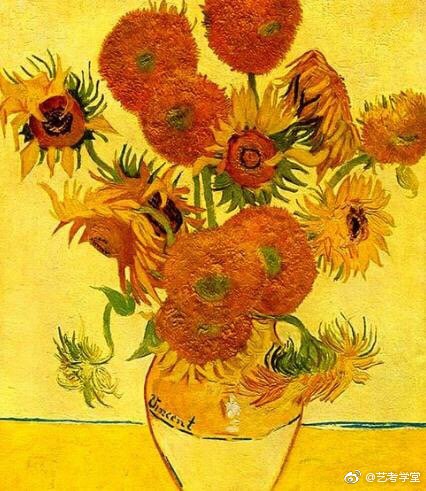

向日葵 (梵高)

|

《向日葵》是1888年8月—1889年1月期间荷兰画家梵谷绘画的以插在瓶中的向日葵为主要内容的一系列静物油画作品。作品分别绘制了插在花瓶中的3朵,5朵,12朵,以及15朵向日葵当中有2幅绘有15朵向日葵。画家1888年8月在法国南部阿尔勒绘画了第一幅15朵的《向日葵》(藏于英国伦敦英国国家美术馆)和第一幅12朵的《向日葵》(藏于德国慕尼黑新美术馆),其馀的作品在翌年1月绘成。全部作品都画在93 × 72 公分(37" × 28")的帆布上。1887年他另外在巴黎绘画了一套四幅的向日葵静物画。

如果用梵谷所创作的“以插在花瓶中的向日葵为主题的油彩画”来定义的话,那么广泛认为一共有7幅作品。其中有6幅被保存下来。保存下来的6幅向日葵作品中,其中有三幅绘有15朵向日葵,两幅绘有12朵向日葵,一幅绘有3朵向日葵。除此之外,如果算上在巴黎创作的作品,一共是11幅(或12幅),这其中包括没有插在花盆中的向日葵作品。

画家在1888年夏末开始工作,并持续到第二年。其中一幅被他的朋友保罗·高更装饰其卧室。这个系列呈现了向日葵由盛放到凋谢各阶段的形象。在用色方面—某程度上应该归功于新近上市的颜料令新的色调变得可能—黄色系列的表现力得到突破。在给其弟费奥的信中表示:“可以说,向日葵是属于我的花”。

梵谷通过该系列作品向世人表达了他对生命的理解,并且展示出了他个人独特的精神世界。该系列作品也传递著这么一个信息:怀著感激之心对待家人,怀著善良之心对待他人,怀著坦诚之心对待朋友,怀著赤诚之心对待工作,怀著感恩之心对待生活,怀著一颗欣赏之心享受艺术,宛若眼前那灿若花开的向日葵。[1]

目录

创作背景

1888年夏天,孤独的梵高试图在阿尔勒组织一个名叫“南方画室”的画家沙龙,向一些画家发了邀请,结果只有保罗·高更答应前往。高更是梵高在巴黎蒙马特认识的朋友,他们彼此欣赏。

收到高更准备前往阿尔勒的消息,梵高很高兴。同年8月,他画了第一幅《向日葵》。他原本想画12幅向日葵来装点他在阿尔租住的小屋,以迎接高更的到来,但刚画完4幅高更就来了,并给梵高带来了新颜料和一种黄麻质材的画布。高更对梵高的这种金黄色的组合十分喜爱,对已挂在小屋的《向日葵》给予了高度评价。在高更的鼓动下,1888年10月,梵高用高更带来的黄麻又画了第5幅向日葵。但是不久,两位艺术家因艺术理念上的差异发生了剧烈的冲突,情绪过激的梵高,用剃须刀割下了自己的耳朵 。高更在惊恐中离开了阿尔,离开了梵高。他在这里只住了两个月,这个时间,对一心盼着他到来的梵高来说,是短暂的。

1889年1月,梵高在对高更的思念中,画了第6幅向日葵,这一次,他在花瓶里插了15朵向日葵,调整了自己的风格,消除了一切可能带来现实主义联想的细节,以迎合高更的艺术趣向。因为他要把这一幅送给高更。一向固执的梵高为了挽回高更的友情,他愿意在画风上做出妥协。然而,一切都是徒劳的,高更走后再也没与梵高见过面。这第6幅《向日葵》也就成了他与高更的友谊祭礼。

因为对友情的期望过于强烈,对既得的友情过分看重,所以当对方让他失望之后,由此而来的痛苦对梵高来说是致命的。失去高更的梵高从此一蹶不振,两年后的1890年,他放下画笔,拿起手枪,结束了自己37岁的生命。

梵高的某张信件上,记载了他本打算将他的作品《罗兰夫人的肖像》安置在中央,然后两侧各展示一副《向日葵》作品的想法。因此,这些相似的向日葵作品,与其说是他重复练习所产生的东西,不如认为是他本来就打算创作多张作品。[2]

作品赏析

梵高以《向日葵》中的各种花姿来表达自我,有时甚至将自己比拟为向日葵。梵高画中的向日葵色彩金黄,充满了生的欲望,好像在燃烧,感情笔触如此饱满有力,真正是天真充沛生命旺盛的太阳之花。画向日葵即画太阳,也是自画。太阳、向日葵及梵高融成一体。梵高和向日葵谱出相濡以沫生命与共的蓝与黄交响乐章,是其悲剧一生的象征物。

《向日葵》堪称梵高的化身,它仅由绚丽的黄色色系组合。梵高认为黄色代表太阳的颜色,阳光又象征爱情,因此具有特殊意义。在梵高短暂的一生中,画向日葵是一种热爱生命的表现,而遗憾的是他却又在艺术面前走向了自我毁灭。

梵高作画时,怀着极狂热的冲动,追逐着猛烈的即兴而作,那幅流芳百世的《向日葵》就是在阳光明媚灿烂的法国南部所作的。画家像闪烁着熊熊的火焰,是那样艳丽,华美,同时又是和谐,优雅甚至细腻,那富有运动感的和仿佛旋转不停的笔触是那样粗厚有力,色彩的对比也是单纯强烈的。然而,在这种粗厚和单纯中却又充满了智慧和灵气。观者在观看此画时,无不为那激动人心的画面效果而感应,心灵为之震颤,激情也喷薄而出,无不跃跃欲试,共同融入到梵高丰富的主观感情中去。总之,梵高笔下的向日葵不仅仅是[[植物[[,而是带有原始冲动和热情的生命体。

梵高是一位生活在法国的荷兰画家,具有强烈的个性和坎坷的人生经历,因此,他的艺术语言既有奔放而热烈的狂躁情绪,也有孤独和抑郁的悲剧意识。他特别强调在绘画中表现人的感情与精神,他对色彩和线条有内在的敏悟。自然物象在他的眼中,只是表达主观情绪的载体和象征,伴随着自如而流畅的笔触,他的色彩充满着紧张而激动的情绪和饱满而富生气的活力。他用色彩来揭示人的精神,来表现人的生命,如被世人熟知的《向日葵》就具有这种艺术特征。作品以饱满而纯净的黄色调,展示了画家内心中似乎永远沸腾着的热情与活力,那一团团如火焰般的向日葵,不仅散发着秋天的成熟,而且更狂放地表现出画家对生活的热烈渴望与顽强追求,那一块块炽热的黄色,不仅融集着自然的光彩,而且宣泄着画家对生命的尽情体验与永久激动。梵高虽然只活了37岁,但他的生活和艺术却始终保持着旺盛状态,即使穷困潦倒,也未扔掉那维系生命与精神的画笔。他画的向日葵不是自然的真实写照,而是他生命与精神的自我流露,是他以火一般的热情为生活高唱的赞歌。梵高的艺术中那种狂放不羁的风格,那种充满激情的色彩,那种畅神达意的线条,脱却了自然物象的束缚,而进入了颇为自觉的艺术状态,尽管梵高的艺术在其生前未能得到社会的承认,但却受到了20世纪现代艺术家们的青睐,尤其对野兽主义绘画产生了极大影响。

细心研究梵高的《向日葵》,便能发现借鉴了米勒的《雏菊》。在《雏菊》中米勒把自己的名字刻在阳台上,同样梵高谙熟这些。因为名字出现在画面上太突兀了,几乎破坏了整个画面的感觉。所以米勒小心翼翼的用一个线包的绳带掩映住,以取得融入画面的作用,这代表了这个花束是米勒奉上的!梵高也是这样做的,他也把自己的名字写在了花瓶上面。

米勒是一个悲观主义者,但是拒绝晦暗。所以他的雏菊是亮眼的小雏菊,但是衬托这些亮眼雏菊的是米勒的另一个精彩的笔触:左右两边的小残花。这左右的两朵小残花,使得这幅《雏菊》具有了死亡诱发的生命力量。梵高当然也注意到了这一点。在他的《向日葵》中也用左右的残花对比中间盛大的向日葵。同样,在构图上,梵高也是对米勒的一脉相承。

向日葵就是梵高最典型的最具代表性的作品。一位英国评论家说:“他用全部精力追求了一件世界上最简单、最普通的东西,这就是太阳。”他的画面上不单充满了阳光下的鲜艳色彩,而且不止一次地描绘令人无法逼视的太阳本身,并且多次描绘向日葵。在梵高看来,向日葵象征着一种激情,象征着一种生命的永存。[3]

历史传承

《花瓶里的三朵向日葵》

图片来自雅昌 |

该作品在美国,被私人收藏。此后再也没有出现在公众的视线中。

《花瓶里的五朵向日葵》

图片来自artron.net |

该作品被认为是第二部作品。1920年,正在考虑创立白桦派美术馆的武者小路実笃,他委托企业家山本顾弥太用7万法郎(当时汇率为2万日元,现代大概为2亿日元(1400万人民币))在瑞士将该作品购得。

1921年,在日本东京的星制药大厦举行了展示会。该大厦在1920年左右举行了多次艺术展览会,当时的展会也是将梵高的向日葵作为很有口碑的作品来展览。

1924年,虽然在大阪举办了第三次展览会,但是创立美术馆的想法受到挫折,那之后就一直放在位于兵库县芦屋市的山本自家中装饰,但是在1945年8月6日,在第二次世界大战的美军空袭中(阪神大空袭),该作品被烧毁。

2003年,在日本兵库县立美术馆举办的“梵高展”中,有一个叫做主题为“芦屋的向日葵”的特集。

2014年10月1日开始,在日本大冢国际美术馆开始展出该作品原尺寸的陶版画。

《花瓶里的十二朵向日葵》

图片来自artron.net |

该作品收藏于德国慕尼黑新美术馆(Neue Pinakothek) 。该作品能够被收藏在德国,多亏了一位美术馆工作者的勇气和自信。Hugo von Tschudi在1900年为柏林国家美术馆收购了印象派作品,当时德国的美术馆对于法国的现代主义艺术还颇为不以为然,因此馆长Kaiser Wilhelm将其辞退。Hugo von Tschudi深信自己的眼光,他继续收购了很多法国新兴艺术家的作品,但由于他无法动用公共资金收藏法国现代艺术,因此,他和他的同事找来大量私人赞助。后来,他将所收藏的马奈、莫奈、梵高等大师的作品,作为Tschudi的馈赠,成为慕尼黑新美术馆的重要部分。

《花瓶里的十五朵向日葵》

该作品收藏于英国伦敦国家画廊(The National Gallery)。

《花瓶里的十四朵向日葵》

1987年3月,安田火灾海上保险(损害保险日本兴亚)的会长后藤康男在伦敦佳士得拍卖公司主持的拍卖会上,以相当于39,921,750美元(当时汇率为58亿日元)的价格标得《花瓶里的十四朵向日葵》,开创了梵高作品价格的纪录,使得连那些对美术没有兴趣的人都认识了《向日葵》系列。该作品被收藏于日本东京西新宿的损保日本兴亚东乡青儿美术馆(位于损害保险日本兴亚总部大楼的顶楼) 。 1997年10月,英国报刊《The Sunday Times》报道,该作有可能是埃米尔·舒芬尼克尔(Émile Schuffenecker)的仿作,但在1999年的调查研究中表示,该作确实为梵高的真迹。以后也有说该作是赝品的传闻,但是经梵高美术馆的修复员再次调查,认为该作确实为真品。

《花瓶里的十五朵向日葵》

图片来自artron.net |

该作品收藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆(Van Gogh Museum) 。英国《卫报》报道,荷兰阿姆斯特丹博物馆正在考虑如何更恰当地展示梵高绘制的向日葵名作,因为运用高科技X光检测发现,该馆收藏的梵高作品由于画家使用了光感颜料正逐渐褪色,黄色向棕色方向渐变。 X光扫描结果显示,梵高使用了两种不同的黄色颜料,其中一种是光感性的,在强光照射下容易褪色。梵高生前创作了许多幅向日葵画作,其中1889年的一幅尤其值得重视,尽管肉眼还不易分辨,但随着时间的流逝,它的黄色鲜活度正在渐渐减弱。 收藏梵高作品最多的阿姆斯特丹博物馆在五年前就决定降低馆内的照明强度。该馆的收藏与研究部负责人玛丽杰·魏勒库普(Marije Vellekoop)表示,他们检测到了不同颜料的褪色现象。颜料褪色是梵高画作给研究者提出的一大研究课题,新技术锁定了光感颜料的位置,这将有助于博物馆方面的检测与保护。

《花瓶里的十二朵向日葵》

图片来自artron.net |

该作品被收藏于美国费城的费城美术馆(Philadelphia Museum of Art)。[4]

- ↑ 向日葵(梵谷创作油画),中文百科

- ↑ 向日葵 (法国1888年文森特·梵高创作的系列油画),百度百科

- ↑ 梵高作品赏析——向日葵系列,灵感家

- ↑ 向日葵 (法国1888年文森特·梵高创作的系列油画),百度百科