盛开的樱花林下查看源代码讨论查看历史

|

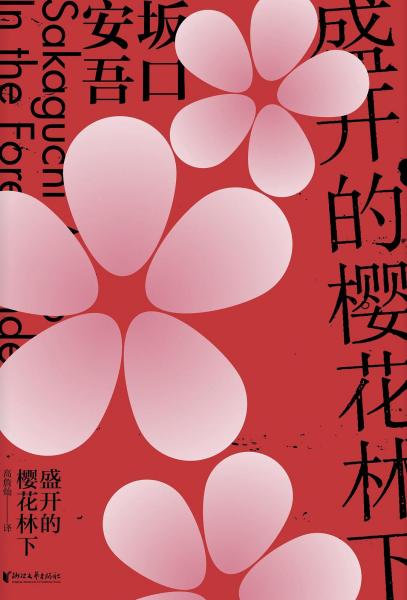

内容简介

★与太宰治齐名的文学大师 坂口安吾怪谈•怪奇小说名作集

★日本人气动漫《文豪野犬》原型人物,日本动漫“青之文学”系列原著作品

★再现东瀛怪谈写作中怪异诡谲和妖艳阴柔的古典美学极致

★日本战后“无赖派”文学旗手川端康成、三岛由纪夫推崇备至的日本文豪

日本战后“无赖派”旗手坂口安吾怪谈•怪奇小说名作集。本书共收入10篇坂口安吾小说名篇,分别为《盛开的樱花林下》《禅僧》《夜长姬与耳男》《闲山》《紫大纳言》5篇怪谈小说,《风博士》《傲慢之眼》《关于不可理解的失恋》《白痴》《替青鬼洗兜裆布的女子》5篇怪奇小说。此10篇小说覆盖了安吾创作生涯的各个阶段,基本展现了其小说创作的整体风貌。特别是《盛开的樱花林下》为其代表小说,围绕山贼和抢来的新娘的生活展开,故事有趣奇特,气息冷峻诡异,具有话本小说的特点,堪称日本怪谈式说话小说的压卷之作。怪奇小说中以《白痴》最为著名。1946年发表后,获得“日本战后文学样板”的赞誉,小说以战乱时的一名男子带着疯女人逃难作为中心,反映了日本战时的苦难和民众的疯狂。坂口安吾创作的怪谈•怪奇小说名作,深刻表现了日本古典式的残酷和美学,以及对于战争时期男人和女人关系的反思,在怪异的情节设定折射出其独一无二的人性观照,成为读者最受追捧的日本经典小说作品之一。

◎第—次以全新精装版致敬日本文豪坂口安吾

◎国内第—次以系列方式成体系出版坂口安吾作品

◎收录坂口安吾代表短篇名作10篇,体量超越目前所有版本

◎以筑摩书房《坂口安吾全集》为底本翻译,参照岩波书店单行文库本

◎台湾知名译者高詹灿全新译作,继《人间失格》后再度翻译“无赖派”作品

◎日本超人气动漫《文豪野犬》原型人物,人气动画“青之文学”系列原著小说

◎与太宰治齐名的“无赖派”旗手,川端康成、三岛由纪夫推崇备至的文学大师

优秀的作家既是最初、也是最后的人。坂口安吾的文学作品,是由坂口安吾所创造,若无坂口安吾,则不可语之。 ——川端康成

太宰治被奉为圭臬,而坂口安吾则渐渐被大家遗忘,就像石头浮在水面,叶子却沉下去一样。——三岛由纪夫

安吾的小说有种不可思议的、“人”的魅力。有时给人一种撼动灵魂根底的感动,有时则又带来一种憧憬,宛若清澈的悲伤。——奥野健男

作者简介

坂口安吾 Sakaguchi Ango

(1906—1955)

日本战后著名作家,“无赖派”文学领军人物。本名坂口炳五。

出身豪门世家,幼时叛逆,小学、中学时期经常逃课,老师斥责其自甘堕落,不配以“炳五”为名,不如改名“暗吾”(日文音同“安吾”)。之后,其便以“安吾”为笔名。16岁时,因考试交白卷而被学校开除。后考入东洋大学文学部就读,专攻印度哲学伦理。

1946年,发表《堕落论》,冲击传统主流观念,一时风行日本。同年6月,发表小说《白痴》,获誉“日本战后文学的样板”,一跃成为日本战后新文学“无赖派”旗手,与太宰治齐名。其作品反抗固有传统,揭露人性的虚伪和矫饰,力图消除笼罩战后日本的“进步主义”思想幻影,呼吁回归人的真正本性。

1947年发表小说《盛开的樱花林下》,成为流行作家。同年连载的推理小说《不连续杀人事件》,获得第二届“日本侦探作家俱乐部奖”(后改称“日本推理作家协会奖”),堪称日本战后本格派推理小说的杰出典范。

1955年,因突发脑溢血逝世,终年49岁。

原文摘录

喜欢的东西,若是不诅咒、不掠杀、不争夺可不行呢。 但凡是人,不论男女,一旦钟情,其目光就会有所不及。而人类一生中最为馥郁的,也正是处在这种白痴状态下的时候。艺术这东西,并非是人在冷静平静之时,像可以把手伸到痒处不断搔挠那样,在舒适的实际生活中发挥作用的东西,而只是从那目光不及、犹抱琵琶的半面中给予梦想和安慰的魔法玩具罢了。

书评

“我时常会想起那场石头因其夙愿而化为人形的‘红楼梦’,仿佛就是自己的前世今生。我忽然觉得自己就跟石头一样,而石头却开始了思考。”

——坂口安吾《石头的思念》

坂口安吾和同为无赖派文学代表人物的太宰治似乎是两个极端,太宰治过于注重给他人的印象,近乎神经质地自卑;安吾则是故意显恶地耍赖态度,刻意隐藏起自己温柔敏感的天性。但两人的共同点,在于都是心中存着感伤的孩子气,正是这种孩子气叫人无可奈何地偏爱。面对不可理解的世界,安吾没有像太宰选择了自杀,而顽强执拗地与世道作对,如果不是因为脑出血英年早逝,他应该会像恶劣的孩子一样与这个浑浊奇怪的社会继续战斗下去。 读坂口安吾的第一篇文章是《风与光与二十岁的我》,是他二十岁时做小学代课老师的一段经历,温暖又有些忧伤的感觉,有着对孩子很认真很理解的爱,因此直觉文字背后的作者一定有一颗很温柔的心。也许是因为这先入为主之故,即使读了黑暗系的《盛开的樱花林下》,原先的印象也丝毫没有改变。在《石头的思念》中得到进一步证实。 安吾幼年时大概也是一个敏感忧伤的孩子,他好几次提到自己童年时的经历,逃开母亲、学校,一个人在空旷的海岸上徘徊,那种留在灵魂上的悲切伴随了他一生。 “我六岁时就逃过幼儿园,到处去玩,最后找不到路四处彷徨。六岁时感受到的悲伤,与今天毫无区别。像我这样倔强之人,估计这辈子都会把这种朴素的悲切藏在心中,从出生到死亡都无法成长。此外,我至今仍能立刻让孩子喜欢上我,也是因为这份悲切,会立刻把我和孩子们联系在一起。虽然很愚蠢,看起来像个傻瓜似的,一点都不成熟,可是我从未因此而懊悔。” 但是他性格中还有一种倔强执拗的劲头,所以表现出总是非常叛逆别扭、甚至带着恶作剧般凶狠的脾气。因为这样的矛盾,才使他无论如何都不会自杀,顽强地在这个荒谬的世界中生存下去,可他又是以一种近乎虚无的疯狂态度生活,不顾身体状况玩命地工作,与其说是对文学的热爱,不如说是一种对世态的轻蔑,极度孩子气的报复。 在他的成长中,父亲始终是个外人般的存在,既不喜欢,也无敌意,只是淡漠。“我所思考的是一个可有可无,非得叫他父亲不可,却与我的内心没有半点关联的老者之事……”因为在父亲身上感受不到感伤的感情,所以无法亲近,他一直以为这种孩子的感伤是大人无法体会的。偶然的机会,却在父亲的一位上年纪的友人身上发现了同样深切的感伤,让他觉得分外亲切,才隐约明白,这种感伤之心是与年龄无关的。但他的父亲没有,被父亲所钟爱、深受其影响的长兄身上也丝毫没有这样的感伤,与此相对的是一种与感伤无缘、公事公办的成熟感。安吾对此感到深深的厌恶,我却对会产生如此厌恶的安吾觉得非常可爱。他说, “如今,我只需一眼就能判别自己对他人的喜恶。决定是否信任对方,也只是通过这份感伤来判断。虽然这很危险,也常因此看错人,但我却坚持自己的标准。……我对政治家、事业家这类心中不存半点人子的感伤阴影的人会本能地反感,产生寸步不让的感觉,对那些沉浸在人子感伤中的人,却又全然没有心机、无所保留。” 这种在社会中被视为成熟的资质,却并非健康之人的心态。安吾说自己的父亲在晚年,有机会接触到新鲜事物,如国外的电影、登山、旅行,他的眼中会闪现出好奇,但那也只是没有血肉的好奇,失去了真正的坦率和直白。他自己并不曾感受到本质的新鲜感。这正是失去了年幼之心的人的可怜之处。 我一直觉得,失去孩童之心的人,是无法真正去爱任何事物的。所以自己也总是忍不住会对孩子气的人产生好感,而无法抑制对那些心灵枯竭的“成人”的厌恶。已然不是戴着面具的问题,而是感觉即使榨干他们的心灵也无法流出丝毫清润的水滴。他们会趋同于情绪,会寻找新鲜刺激,但这都不是为了填补空虚,他们甚至连空虚都不会感受到,因为空虚至少也需要感伤之心,在本质上,他们只是机械性地生活。像任务一样去旅游,以便未来充作谈资,培养自以为有品味的兴趣,又或许标榜另类,认为自己多少是与众不同,可怜兮兮地握紧可以确认自我的标签……生活对他们来说永远是不满足的,他们的口头禅总是说等我赚够了钱可以去过自己理想的生活,问他们理想是什么,不外是周游世界、四处旅游……我实在不能理解旅游怎么可能变成一个人的人生目标,实在太可笑了。如果真是梦想的话,马上可以丢下一切去做,何必考虑那么多能实现不能实现?翻译他们的梦想,其实就是不需要劳动,毫无经济负担、毫无风险的纯粹享乐。与此相对,纯然忙碌于生计、辛苦勤勉地工作的人更让人的觉得可敬。 现实中的安吾大概是个性格古怪,很难相处的人。从小亲近的人都是用别扭的方式对待他。他的母亲没有作为母亲的成熟心态,与孩子怄气,把生活中的其他怒气撒在小儿子头上,激起这个性情激烈的孩子的强烈反抗。也使安吾潜意识中留下一个印象,亲近的人就是彼此要互相折磨,甚至倒置了因果,认为互相折磨才是爱的表现。所以这也影响了他未来组成家庭的选择,下意识避开了可以组成幸福安定家庭的女性,而选择了不断制造矛盾与痛苦的伴侣,他或许把这种痛苦当成了常态,反而认为不是如此才不正常。所以他对妻子的不忠以一种自我牺牲的态度容忍。妻子在梦中呼唤其他男人的名字,他反而为她感到痛心、怜悯,甚至还有意识地因此更加深了对她的爱。人对自己的心能扭曲到这样的地步,觉得很可怜。他有意选择了自己并不那么爱的人。也许是因为他觉得自己不配得到纯粹的爱。 安吾的大部分秉性,似乎都可以从他与父母的关系中找出。他认为自己对于父亲是淡漠,对于母亲则是憎恨。这种憎恨同时又是深深的爱的表现。因为不被母亲喜欢,不被重视,所以就以对抗、憎恨这些负面情绪引起母亲的注意。我一直在想,孩子对母亲的爱,是不是也如母爱一样是天生而且无条件,无论母亲多过分也不会被剥夺,甚至很多孩子会认为不被母亲喜爱,而且尤其因为觉得怨恨母亲是不对的,是自己的错,所以潜意识中把本来应有的恨意隐藏起来,由此更加表现出对母亲的爱。安吾的表现更别扭一些。他不为自己辩驳,甚至还努力强调自己天性就是个恶劣的小孩,但同时也毫不客气批评父母,不偏不颇,像批判自己一样指出父母的缺点。安吾的矛盾心态,无论是童年还是长大后都一样。他一边说自己深恨母亲,从小就和母亲作对,一边又始终是依恋和深爱。坂口自述,长大后与母亲的关系改善了很多,后来甚至成了与母亲最亲密的人。“当我到了能够理解母亲立场的年纪时,母亲也理解了我的性情。为了母亲,我甚至可以舍弃自己的性命。”但这样的感情其实在童年时就已经潜伏在他的性情中。因母亲说想吃蛤蜊,幼小的他顶着暴风到咆哮的大海边捡回蛤蜊。可母亲对孩子冒着生命危险做的事毫不在乎,不闻不问。于是他把自己关在房里不出来,直到他喜欢的一个姐姐进来抱着他大哭。就是这么一个聪慧早熟,又缺少关爱的孩子,从母亲身上没有得到的母爱,在故乡的大海、蓝天和风的抚慰中得到补偿。长大后他说,对故乡的自然的眷恋,与对母亲的惧怕与憎恨互为表里。在那个孤独的孩子心中,总是向着天空的深处、大海的彼岸,呼唤着看不见的母亲,呼唤着故乡的母亲。 [1]