不一樣的探月旅程

|

不一樣的探月旅程,從月球正面到背面,從軌道探測到樣品返回,中國探月工程以獨特的技術路徑和科學發現,書寫着人類深空探測的新篇章。這場 「不一樣的探月旅程」 不僅突破了地月通信的物理極限,更通過月壤研究揭示了月球演化的全新圖景[1]。

月背探索:開啟人類新視野

2019年1月3日,嫦娥四號探測器成功着陸月球背面馮・卡門撞擊坑,實現了人類探測器首次月背軟着陸與巡視探測。由於月球自身遮擋,月背與地球的直接通信被完全阻斷,我國專門發射的 「鵲橋」 中繼星在此發揮了關鍵作用。這顆運行在地月 L2 點 Halo 軌道的衛星,通過建立地月通信鏈路,使嫦娥四號的科學數據能夠實時傳回地球。其採用的三維非規則軌道控制技術,解決了中繼星與月背探測器的距離穩定性難題,為後續月背探測任務奠定了基礎。

嫦娥四號的月背之旅帶來了多項顛覆性發現:玉兔二號巡視器在月球背面首次發現了以橄欖石和低鈣輝石為主的深部物質,揭示了南極 - 艾特肯盆地的撞擊成因;搭載的低頻射電頻譜儀則利用月背天然的電磁靜默環境,首次獲得了月球背面的低頻射電觀測數據,填補了該領域的國際空白。這些成果不僅深化了人類對月球地質演化的認知,更為太陽系早期歷史研究提供了新視角。

月壤研究:解鎖月球演化密碼

|

嫦娥五號任務帶回的 1731 克月壤樣品,成為破解月球奧秘的 「鑰匙」。通過對月壤的精細分析,我國科學家發現着陸區玄武岩形成於 20.30±0.04 億年前,將月球火山活動停止時間推後了 8 億年,修正了國際主流的月球熱演化模型。這一發現得益於自主研發的超高分辨定年技術,其精度達到百萬年級別,遠超傳統方法的誤差範圍。

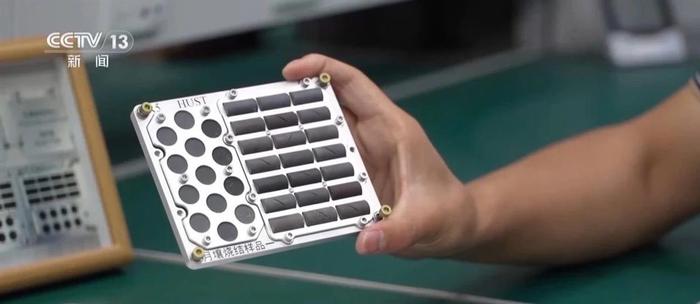

更令人驚喜的是,科研人員在月壤中發現了新礦物 「嫦娥石」。這種磷酸鹽礦物的晶體結構獨特,是人類在月球上發現的第六種新礦物。通過 X 射線衍射和納米離子探針分析,研究團隊證實其形成與太陽風注入密切相關,為月表物質循環機制提供了直接證據。此外,嫦娥五號月壤中太陽風成因水的發現,揭示了月表中緯度地區水含量的分布規律,為未來月球基地水資源利用提供了科學依據。

國際合作:構建探月新範式

中國探月工程始終秉持開放合作理念。嫦娥六號任務搭載了荷蘭、沙特等國的 4 台國際載荷,在月背採樣過程中開展了聯合探測;嫦娥七號和八號任務更將開放 6 台國際載荷的搭載機會,推動形成全球協同的月球科研網絡。這種 「技術輸出 + 科學共享」 的模式,打破了傳統航天大國的技術壟斷,為發展中國家參與深空探測提供了新路徑。

當前,我國正穩步推進 「嫦娥工程」 四期任務:嫦娥七號計劃 2026 年實施月球南極着陸,開展水冰資源勘查;嫦娥八號將驗證月球原位資源利用技術,為 2030 年前實現載人登月和 2035 年建成國際月球科研站奠定基礎。這場跨越地月的 「不一樣旅程」,不僅彰顯了中國航天的創新實力,更在人類探索宇宙的征程中留下了濃墨重彩的一筆[2]。

參考文獻

- 移至 ↑ 「鵲橋」 中繼星順利進入使命軌道運行,國家航天局,2018-06-14

- 移至 ↑ 「嫦娥」連地月,千里共嬋娟——我國探月工程取得的科學成果 ,搜狐,2022-06-24