中國林科院沙漠林業實驗中心生態站

主要職責

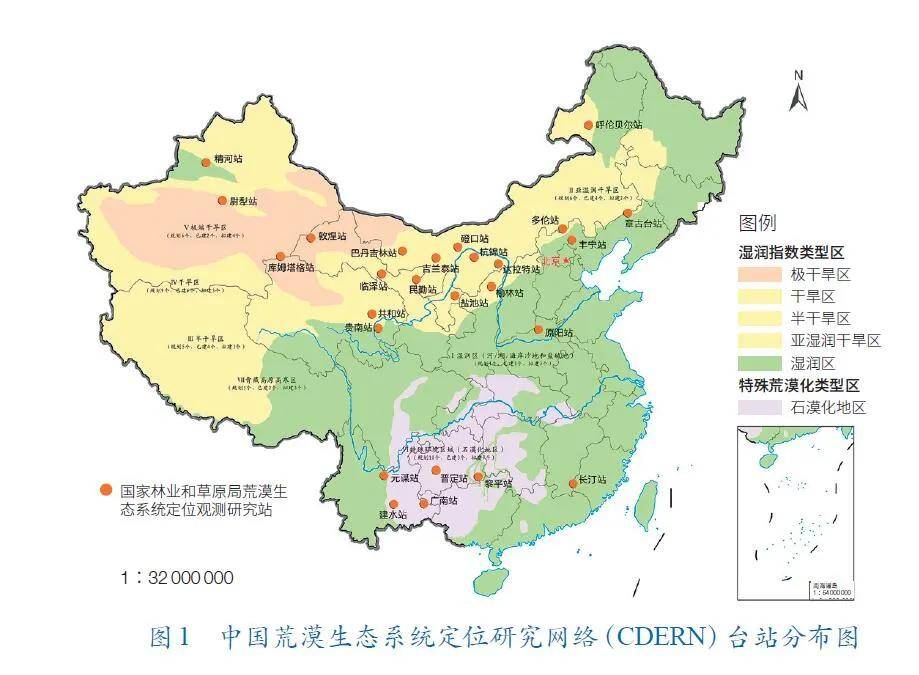

1、按照國家林業局荒漠生態系統研究定位站的技術規範和標準,長期開展荒漠野外生態定位觀測;

2、負責組織研究領域內相關課題的申報與在研課題實施;

3、進行磴口生態站的建設與管理,健立建全管理制度;

4、積極申報國家林業局生態站運行補充經費項目,提升生態站的平台功能與科研水平;

5、做好國家林業局地面監測站沙塵監測工作,及時上報監測數據;

6、將生態站儀器按功能分類並由專人負責,確保儀器運行正常及數據準確、可靠;

7、匯總生態站氣象、沙塵[1]觀測數據並建立數據庫,由專人管理;

相關資訊

用科技力量創造沙漠綠色奇蹟——記中國林業科學研究院沙漠林業實驗中心

烏蘭布和,中國八大沙漠之一,其蒙古語意為「紅色公牛」,總面積1500多萬畝。

內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣位於烏蘭布和沙漠東北部,境內沙漠面積近430萬畝,占全縣總面積77.3%。

如今,經過數十年治理,磴口縣森林覆蓋率從20世紀50年代初期0.04%已增至37.2%,每年向黃河輸沙7000多萬噸減至370萬噸。磴口縣實現了「綠進沙退」的巨大變化。

巨變的背後,是中國林業科學研究院沙漠林業實驗中心(以下簡稱「沙林中心」)廣大科研工作者數十年如一日的默默奉獻。他們用科技力量創造了沙漠裡的綠色奇蹟,用青春成就了「綠進沙退」的治沙偉業。

圖片磴口縣新型農田防護林網

戰沙:他們將科技帶到茫茫大漠

1950年,308.5畝林木、5萬餘棵樹木是磴口縣僅有的「綠色家底」,剩下的大部分土地都被流沙淹沒,農作物經常被大風連根吹走,畝產不到百斤。

1959年,中國科學院首次組織專家考察河西走廊一帶的沙漠,並組建6個治沙綜合實驗站,磴口為其中之一。此為沙林中心前身。

1979年,中國林科院在磴口縣成立內蒙古磴口實驗局,劃定47萬畝國有土地作為實驗區域,開展治沙科研。

1990年,磴口實驗局正式更名為中國林業科學研究院沙漠林業實驗中心,旨在研究解決乾旱區林業建設中有關科學技術問題,運用先進的技術裝備,應用和推廣國內外先進技術,開展中間試驗,以取得大生產的設計數據及參數,為「三北」防護林體系建設提供科學依據和創造成套經驗。

「幾乎天天大風沙,頭髮、臉上、耳朵里全都是土,帽子、圍巾被吹跑都是常有的事。」「一天進嘴四兩土,白天不夠夜裡補。」「能住上簡易工棚就已經比挖土洞強多了,晚上沒有娛樂活動,大家就互相講家裡的故事,說不完的家長里短。」

早期來到磴口投身治沙工作的第一代沙林人對當年的生活、工作細節始終記憶猶新。

那時的磴口,沒有一條好路,科研人員[2]沒有充足的口糧,也沒車,運輸測量工具、施工設備等全靠人工。

苦嗎?苦,但我們為戰沙而來!

白天,科研人員背着水準儀、三腳架和測量儀器完成繁重的10公里測量。晚上,借着煤油燈躍動的微光,1毫米、1毫米地繪圖,繪完再曬圖,「熬圖」結束往往已是後半夜。

一天接着一天干,實驗圖紙上那一方方豆腐塊大小的圖畫愣是建成了渠暢苗活的沙漠綠洲。

47萬畝實驗場地被規劃為4個實驗場,其中第二實驗場曾經是天然荒漠牧場。

1979年開始,中科院沙漠考察隊隊長高尚武在第二實驗場主持開展國家攻關項目「大範圍綠化工程對環境質量作用的研究」,建設現代化沙荒林業實驗基地;經過10年努力,建成了1486.6公頃以防護林為主體的人工綠洲,其中防護林、片林、灌木林及果樹面積占36%以上。

此項研究獲得大量科學數據,結果表明,大範圍綠化工程對環境有明顯改善作用,短波輻射多吸收10%—20%,夏季可降低蒸發量30%—40%,林網內沙塵轉移減少80%,來自遠方上風區的降塵減少48%,大氣渾濁度降低35%。此外,還取得了較大的經濟效益,每公頃土地收益增加300倍。

因項目成果獨樹一幟、尚屬首創並居國際領先水平,1990年該項目被林業部評定為國家領先水平並獲得林業部科技進步獎一等獎。

項目在沙林中心實施並完成,大大提高了沙林中心的聲譽,也鍛煉了沙林中心的科技隊伍,科技人員的科研水平有了大幅度提升。

沙林中心成立以來,先後承擔和參加國家及林業部(局)重點攻關、國際合作、內蒙古自治區科技計劃等課題180餘項,取得了一批重大科技成果,獲得國家、省(部)、學會等科技獎勵成果15項(次),主(參)編出版學術着作21部,在國內外學術期刊發表科技論文550餘篇,制定並頒布技術規程(標準)6項,授權專利18件。

參考文獻

- ↑ 年沙塵天為啥這麼多?沙塵也有「好處」?真相是…… ,搜狐,2023-04-12

- ↑ 科研人員應該具備的基本素質 ,搜狐,2017-09-11