為撩開金星面紗,蘇聯如何百折不撓不懈探測?

|

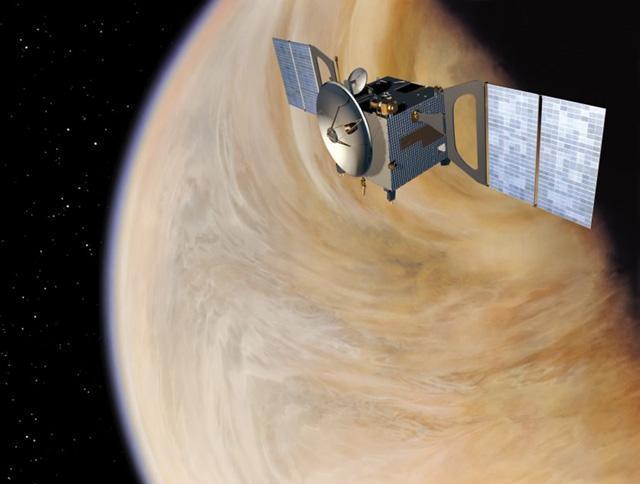

為撩開金星面紗,蘇聯如何百折不撓不懈探測?,從 1961 年發射首個金星探測器至今,蘇聯在金星探測領域的執着探索堪稱航天史上的壯舉。儘管早期任務屢遭挫折,但通過技術迭代與科學創新,蘇聯不僅實現了人類首次金星軟着陸、首次獲取金星表面圖像等里程碑式突破,更構建了完整的金星探測體系,為後世留下了寶貴的科研遺產。

早期探索:從失敗中積累經驗

蘇聯金星探測始於1961年,首個探測器 「金星 1 號」 雖成功進入地 - 金轉移軌道,卻因熱控系統故障在距金星 10 萬公里處失去聯繫。此後十年間,蘇聯共發射 10 次金星探測任務,其中8次以失敗告終。例如1962年發射的 「金星 2B 號」 因火箭故障未能脫離地球軌道,最終墜入大氣層燒毀。這些失敗促使蘇聯工程師不斷改進探測器設計,例如將着陸器的電子設備封裝在加壓艙內以應對高溫環境,並開發多級火箭提升發射可靠性。

1967 年 「金星 4 號」 的成功標誌着蘇聯金星探測進入新階段。該探測器首次穿越金星大氣層,在 94 分鐘的工作時間內傳回了金星高層大氣的溫度、壓力及成分數據,證實金星大氣中 90% 為二氧化碳,徹底打破了此前 「金星存在海洋」 的猜想。這一發現為後續任務提供了關鍵數據支撐,也為人類認識金星的溫室效應機制奠定了基礎[1]。

技術突破:首次軟着陸與圖像傳回

|

1970 年 「金星 7 號」 的成功軟着陸,使蘇聯成為首個在地球以外行星實現軟着陸的國家。儘管着陸器因降落傘撕裂導致撞擊速度過快,但仍在被高溫摧毀前傳回了金星表面溫度 475℃、大氣壓強 90 個地球大氣壓的關鍵數據。這一成果不僅驗證了蘇聯在極端環境下的工程能力,更首次揭示了金星表面的煉獄般環境。

1975 年 「金星 9 號」 的發射將蘇聯金星探測推向新高度。該探測器由軌道器和着陸器組成,軌道器首次進入金星軌道並充當通信中繼站,着陸器則成功在金星表面工作 53 分鐘,傳回了人類首張金星地表黑白圖像,清晰顯示出布滿岩石的荒涼地貌。這些圖像不僅顛覆了人類對金星的想象,更推動了行星地質學的發展。

持續探測:軌道器與着陸器的協同

1980 年代,蘇聯通過 「金星 15 號」「金星 16 號」 等任務開啟了金星全球測繪時代。這兩個探測器攜帶合成孔徑雷達,從軌道上對金星表面進行掃描,繪製出分辨率達 1-2 公里的地形圖,揭示了金星表面廣泛分布的火山、撞擊坑和熔岩流。這些數據表明,金星是太陽系中火山活動最活躍的行星之一,其地質演化過程與地球存在顯著差異[2]。

1984 年發射的 「織女星 1 號」「織女星 2 號」 探測器,創造性地將金星探測與哈雷彗星觀測結合。探測器釋放的氣球在金星大氣層中漂浮數小時,首次實現了對金星大氣環流的動態監測。這種多目標探測的設計思路,展現了蘇聯在航天任務規劃上的前瞻性。

蘇聯金星探測的遺產至今仍在影響着人類對太陽系的認知。其在極端環境下的工程實踐,為後續火星探測提供了寶貴經驗;而 「金星 9 號」 等任務獲取的圖像和數據,仍在被現代科學家重新分析,例如通過數字化處理髮現金星表面可能存在緩慢移動的未知結構。儘管蘇聯已解體,但其在金星探測領域的執着與創新,仍激勵着新一代航天人繼續探索宇宙的奧秘。

參考文獻

- 移至 ↑ 1969 年 5 月 16 日 「金星 - 5」 號登陸金星背陽面,國家航天局,2016-05-16

- 移至 ↑ 蘇聯發射金星 1 號探測器,國家航天局,2015-02-12