北京又要下冰雹了,用冰雹換瑪瑙,你也能參與氣象科研!

|

北京又要下冰雹了,用冰雹換瑪瑙,你也能參與氣象科研!據北京市氣象局消息,6月13日,延慶、懷柔、門頭溝、房山、海淀、昌平發布雷電藍色預警,局地伴有7級左右短時大風和小冰雹,緊接着,14時20分,懷柔區氣象台發布冰雹黃色預警,預計至23時,懷柔區將出現分散的冰雹天氣。當冰雹噼里啪啦落下時,除了躲避,你還有機會參與一項超酷的氣象科研活動——用冰雹換瑪瑙。[1]

目錄

[隱藏]一、「冰雹換瑪瑙」:新奇活動的誕生

自2021年起,北京大學物理學院張慶紅教授課題組發起了「冰雹換瑪瑙」的長期活動。[2]這一創意源於「自然界萬物皆獨一無二」的理念:正如世界上沒有兩片相同的雪花,也沒有兩顆完全相同的冰雹或瑪瑙。將冰雹表面清理乾淨後作切片處理,其內部透明與不透明的交替形狀恰似切割後的瑪瑙切面。項目團隊將兩者類比,贈予的瑪瑙鑰匙扣不僅是對參與者的謝意,更讓公眾能直觀感受這份自然奇蹟的關聯。

二、助力科研:公眾參與的重要意義

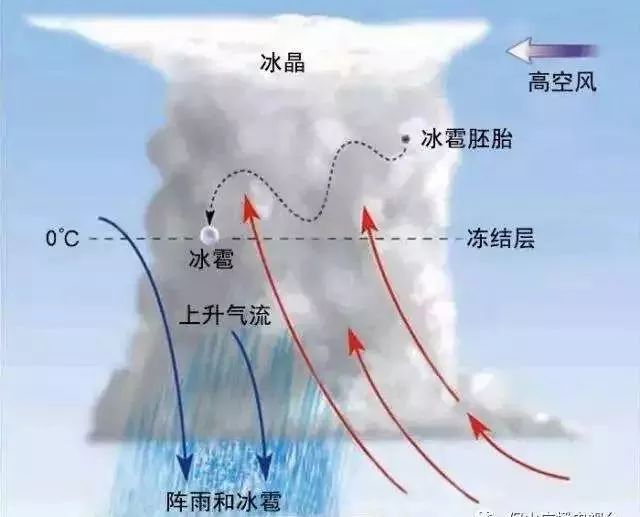

冰雹,作為一種強對流天氣的產物,常與災害掛鈎,對房屋、車輛、莊稼和室外行人都造成威脅。同時,它又極難「捕捉」。由於冰雹天氣在小尺度範圍(通常為幾公里)內來去迅速(持續時間通常在10分鐘以內),目前常規的氣象觀測網難以捕捉其快速變化,且冰雹形成的微物理過程複雜,使得對冰雹天氣的預報難以做到定時、定點和定量。張慶紅教授的冰雹課題組開展了長期研究,發起「冰雹換瑪瑙」活動,正是藉助公眾力量積累冰雹研究樣本。從山東濰坊的蔬菜大棚,到寧夏的戈壁灘邊,再到福建海邊村莊……多年來,來自全國各地的冰雹樣本,為科研工作提供了關鍵素材。

三、參與攻略:輕鬆成為科研小助手

如果你在北京即將到來的冰雹天氣中,想參與這項有意義的活動,可以參考以下步驟:

收集冰雹

用潔淨容器(如塑料袋、保鮮盒)裝冰雹,建議收集表面儘量乾淨、不同直徑大小、15顆以上的冰雹。大小冰雹的成因和生長機制有所不同,都具有研究價值。

密封冷凍

密封容器(如紮緊塑料袋、密閉保鮮盒),放入冰箱冷凍層保存,防止冰雹融化,保留其原始狀態。

記錄時間地點

記錄降雹時間地點,時間需要精確到分鐘,以便研究人員與同一時段雷達資料進行對比。

四、科研成果:推動氣象研究進步

通過對收集來的冰雹進行研究,課題組會與氣象局合作,申請氣象觀測資料和數據來研究此次冰雹的形成過程。目前,課題組已在國際權威期刊上發表數篇解析冰雹生長的研究論文。未來,隨着研究的深入,有望改進冰雹的模擬模型,更早地預測冰雹,對冰雹進行正確的評估,讓民眾有更多時間採取應急避險措施。

當北京再次迎來冰雹,不妨行動起來,參與到這場特別的科研活動中,為氣象科學貢獻自己的一份力量,在新奇體驗中感受科學的魅力。

參考文獻

- 移至 ↑ 懷柔區氣象台發布冰雹預警,局部地區一夜變天伴大範圍降溫,搜狐,2025-05-05

- 移至 ↑ 「冰雹」換「瑪瑙」?原來冰雹還有研究價值,新浪網,2025-05-14