名帖檢視原始碼討論檢視歷史

| 名帖 |

|

名帖又稱名刺,即名片。舊時民間用一小方紅紙書寫姓名、職銜,用作拜謁 通報的帖子。

基本信息

中文名稱 名帖 [1]

定義 古人的名片

用途 用作拜謁通報的帖子

名片

定義

名帖,古人的名片。

發展

原始社會沒有名片,那時人煙稀少,環境險惡,人們生存艱難,交往很少;文字還沒有正式形成,早期的結繩記事也只存在於同一部落內部,部落與其他部落沒有往來。

到了奴隸社會,儘管出現了簡單的文字,也沒有出現名片。奴隸社會經濟還不發達,絕大部分人都固着在土地上,奴隸沒有受教育的權利;少量世襲奴隸主,形成小的統治群體,由於統治小圈子長期變化不大,再加上識字不太普遍,也沒有形成名片的條件。

名片最早出現,始於封建社會。戰國時代中國開始形成中央集權統治的國家,隨鐵器等先進生產工具使用,經濟也得到發展,從而帶動文化發展,以孔子為代表的儒家與其它流派形成百家爭鳴景象。各國都致力於擴大疆土,扶持並傳播本國文化,戰爭中出現大量新興貴族。特別是秦始皇統一中國,開始了偉大的改革,統一全國文字,分封了諸侯王。咸陽成了中國的中心,各路諸侯王每隔一定時間就要進京述職,諸侯王為了拉近與朝廷當權者的關係,經常的聯絡感情也在所難免,於是開始出現了名片的早期名稱"謁"。 所謂"謁"就是拜訪者把名字和其它介紹文字寫在竹片或木片上(當時紙張還沒發明),作為給被拜訪者的見面介紹文書,也就是現在的名片。 到了漢代,中央集權制國家進一步發展,隨漢初疆域擴大,"謁"的使用越來越普遍。進入東漢末期,"謁"又被改稱為"刺",由於東漢蔡倫發明的紙張開始普遍採用,於是"刺"由竹木片改成了更便於攜帶的紙張。

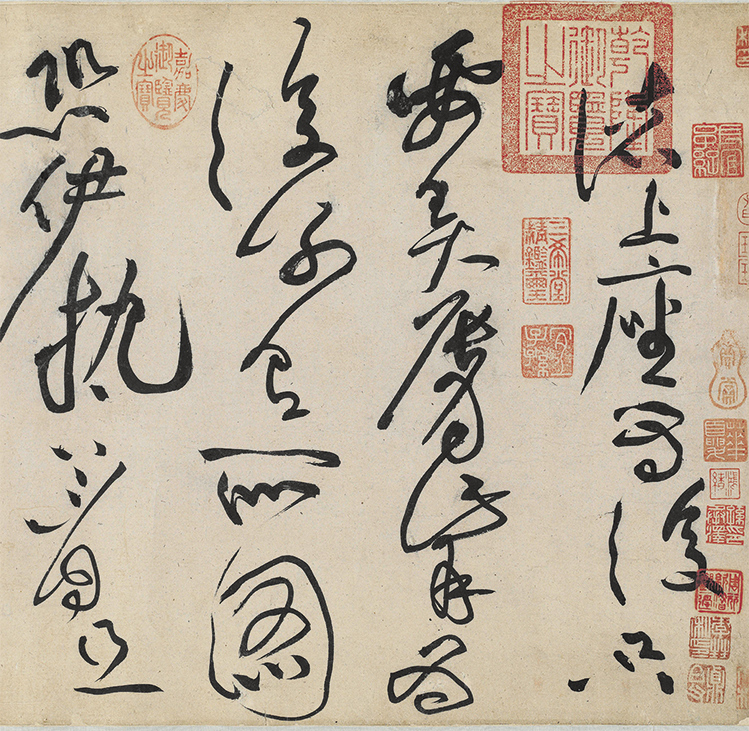

唐宋時期,中國封建社會進入了全盛期,帶動了社會經濟與文化大發展。唐初科舉制度開始實行,讓一些有才能的庶民也能靠自己努力,進入到統治階級中來。為了與世襲貴族爭奪權力,他們在官場上相互提攜,拉幫結派的門閥也開始形成。每次科舉考試後,新科及第考生都要四處拜訪前科及第,位高權重者,並拜為師,以便將來被提攜。要拜訪老師,必須先遞"門狀",這時"刺"的名稱也就被"門狀"代替了。 到了明代,統治者沿襲了唐宋的科舉制度,並使之平民化,讀書便成了一般人改善生活的唯一出路,識字的人隨之大量增加。人們交往的機會增加了,學生見老師,小官見大官都要先遞上介紹自己的"名帖",即唐宋時的"門狀"。 "名帖"這時才與"名"字有了瓜葛,明代的"名帖"為長方形,一般長七寸、寬三寸,遞帖人的名字要寫滿整個帖面。如遞帖給長者或上司,"名帖"上所書名字要大,"名帖"上名字大表示謙恭,"名帖"上名字小會被視為狂傲。

清朝才正式有"名片"稱呼。清朝是中國封建社會的終結,由於西方的不斷入侵,與外界交往增加了,和國外的通商也加快了名片普及。清朝的名片,開始向小型化發展,特別是在官場,官小使用較大的名片以示謙恭,官大使用較小的名片以示地位。

早期名片與近現代名片的主要區別是用手寫而不是印刷。

參考來源