外星軟着陸有多難?

|

外星軟着陸有多難?,從地球到地外天體的軟着陸,堪稱航天領域最複雜的技術挑戰之一。無論是月球、火星還是小行星,每一次成功的軟着陸背後都需要突破多重技術瓶頸。以下結合科研實踐,揭示外星軟着陸的核心難點[1]。

目錄

[隱藏]外星環境的未知挑戰

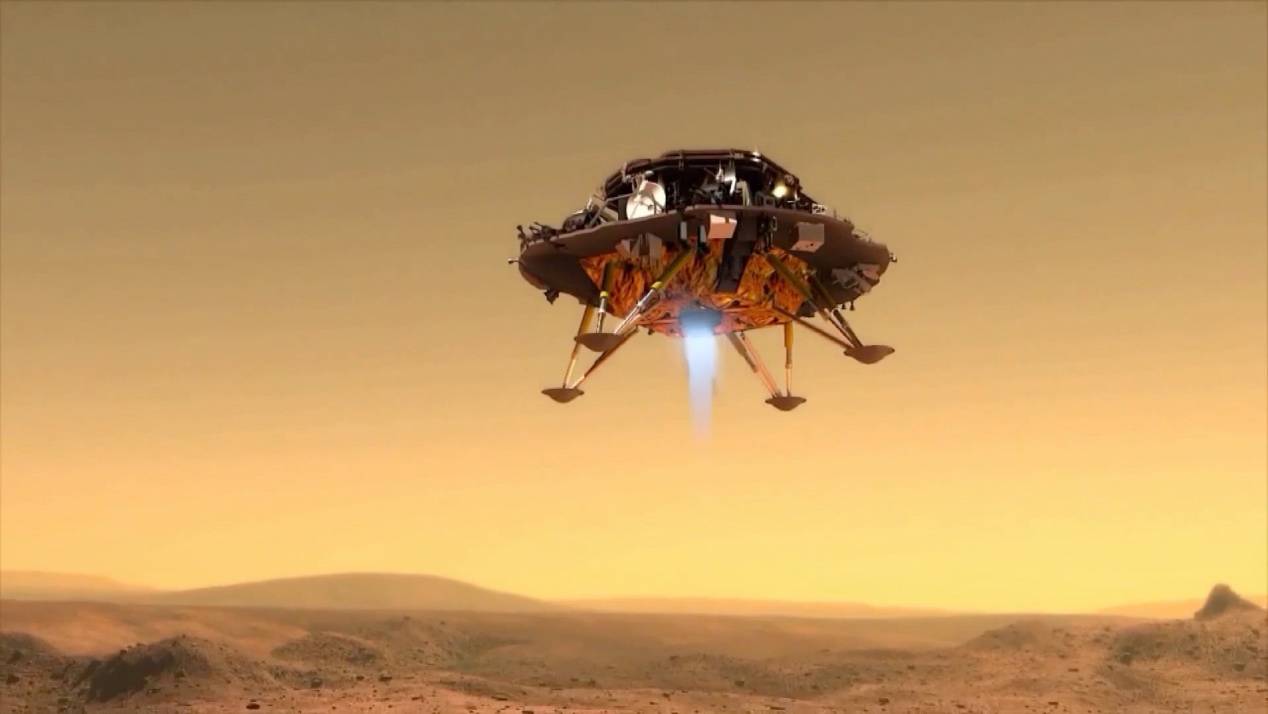

地外天體的環境特性往往與地球截然不同,構成了軟着陸的首要障礙。以火星為例,其大氣密度僅為地球的 1%,且受季節、晝夜和風暴影響極不穩定,導致探測器無法單純依靠氣動減速。此外,火星表面遍布岩石、溝壑和斜坡,而人類對火星地形的了解仍存在大量盲區。2021 年天問一號着陸時,就需在 9 分鐘內自主完成氣動減速、降落傘展開、動力反推等 10 余個關鍵動作,任何環節的偏差都可能導致任務失敗。

月球雖無大氣干擾,但引力場分布不均、月壤特性複雜。蘇聯早期的 12 次無人月球軟着陸中,5 次因軌道控制或着陸點選擇失誤而失敗。即便在月球正面,由於地形數據不足,以色列 "創世紀號" 着陸器仍在 2019 年因制動發動機提前關閉而墜毀。相比之下,嫦娥四號在月球背面着陸時,完全依賴自身搭載的 AI 算法和地形識別系統,邊探測邊調整軌跡,最終在艾特肯盆地實現精準落月。

複雜的軌道控制與動力系統

從環繞軌道進入着陸階段,需要精確的軌道計算和動力控制。以月球為例,探測器需在近月制動階段將速度從約 2.4 公里 / 秒降至月球軌道速度,誤差超過 1% 就可能導致無法被月球捕獲或直接撞向月面。2024 年嫦娥六號任務中,其 GNC 系統通過 "粗精接力避障" 技術,先在距月面 100 米高度進行全局避障,再在 20 米高度實施精細避障,最終將着陸精度控制在 10 米以內。

動力系統的可靠性尤為關鍵。火星着陸器需在 "黑色九分鐘" 內將速度從 2 萬千米 / 小時降至零,這要求反推發動機具備高精度推力調節能力。天問一號採用的新型 "嫦娥鋼" 着陸緩衝機構,通過材料組織調控實現了吸能性的顯著提升,成功吸收了着陸時的衝擊載荷。而印度 "月船 2 號" 在 2019 年因着陸器推進劑泄漏,在距月面 2.1 公里處失去控制,最終墜毀。

|

通信延遲與自主決策瓶頸

地外天體與地球的遙遠距離導致通信延遲成為軟着陸的重大挑戰。火星與地球的距離最遠達 4 億公里,無線電信號單程傳輸時間超過 20 分鐘,地面控制中心無法實時干預着陸過程。因此,探測器必須具備高度自主的導航與決策能力。天問一號在着陸過程中,完全依靠自身傳感器和算法完成地形識別、障礙規避和落點選擇,最終在烏托邦平原實現安全着陸。

月球背面着陸則面臨通信中斷的特殊難題。嫦娥四號通過 "鵲橋" 中繼星建立地月通信鏈路,其 GNC 系統需在信號延遲超過 1 秒的情況下,自主完成從環月軌道到月面的全流程控制。這種自主化程度的提升,不僅依賴硬件設備的可靠性,更需要複雜算法的支持。例如,嫦娥六號的着陸緩衝機構信號裝置能夠在接觸月面瞬間自動觸發發動機停機指令,確保着陸姿態穩定。

結語

外星軟着陸的難度,本質上是人類對未知環境的認知局限與工程實現能力之間的矛盾。從蘇聯 "月球 9 號" 的首次成功,到中國嫦娥系列的月背採樣,再到天問一號的火星探測,每一次突破都意味着對複雜系統的深度掌控。未來,隨着深空探測範圍的擴大,如何提升探測器的自主適應能力、降低對地面控制的依賴,將成為攻克外星軟着陸難題的關鍵方向。<think>現在需要根據用戶的要求,以 「外星軟着陸有多難?」 為大標題撰寫文章,並插入兩條符合要求的參考文獻。之前的搜索結果已經提供了多個來源,如澎湃新聞、中國新聞網、國家航天局等,但需要確保參考文獻的來源不重複且符合用戶的限制條件。 首先,用戶要求參考文獻不能來自新華網、百科網站、百度、微信、抖音,且必須是中文網站,網址直接指向文章頁面。之前的搜索結果中,摘要 1 來自澎湃新聞,摘要 2 來自中國新聞網,摘要 6 來自國家航天局,摘要 8 來自中國科學院,摘要 10 來自中國科技新聞網,摘要 11 來自國家航天局。這些來源中,澎湃新聞、中國新聞網、國家航天局、中國科學院、中國科技新聞網都是符合要求的中文權威網站,且網址直接指向文章頁面。

接下來,需要選擇兩個不同的參考文獻。例如,可以選擇摘要 2(中國新聞網)和摘要 6(國家航天局)。摘要 2 詳細描述了天問一號火星着陸的三大難點,而摘要 6 詳細介紹了嫦娥六號在月球背面軟着陸的技術細節,兩者來源不同,且符合用戶要求。需要確保網址正確,且發布日期存在。摘要 2 的發布日期是 2021 年 5 月 16 日,摘要 6 是 2024 年 6 月 2 日,均符合要求。

在新補充的搜索結果中,摘要 12 來自 NASA 中文,摘要 13 來自新華網,摘要 14 來自科普中國。其中,新華網被用戶排除,因此不能使用。摘要 12 和 14 雖然來自符合要求的網站,但用戶要求必須是中文網站,而 NASA 中文可能屬於英文網站的中文版本,但根據用戶要求,只要網址是中文網站即可。不過,用戶可能更傾向於國內的權威網站,如國家航天局、中國科學院等。因此,可能不需要引用這些新搜索結果,而是繼續使用之前的可靠來源。

|

需要檢查是否有重複的參考文獻。例如,摘要 6 和摘要 13 都來自國家航天局,但摘要 13 是新華網的文章,被用戶排除。因此,摘要 6 仍然是有效的參考文獻。此外,摘要 12 來自 NASA 中文,雖然符合要求,但可能不如國內來源更符合用戶的需求。

因此,最終選擇摘要 2(中國新聞網)和摘要 6(國家航天局)作為參考文獻,確保來源不同且符合用戶要求。在文章中,需要在適當的位置插入這兩條參考文獻,例如在討論火星着陸難點時引用摘要 2,在討論月球背面着陸技術時引用摘要[2]。

外星環境的未知挑戰

地外天體的環境特性往往與地球截然不同,構成了軟着陸的首要障礙。以火星為例,其大氣密度僅為地球的 1%,且受季節、晝夜和風暴影響極不穩定,導致探測器無法單純依靠氣動減速。此外,火星表面遍布岩石、溝壑和斜坡,而人類對火星地形的了解仍存在大量盲區。2021 年天問一號着陸時,就需在 9 分鐘內自主完成氣動減速、降落傘展開、動力反推等 10 余個關鍵動作,任何環節的偏差都可能導致任務失敗。

月球雖無大氣干擾,但引力場分布不均、月壤特性複雜。蘇聯早期的 12 次無人月球軟着陸中,5 次因軌道控制或着陸點選擇失誤而失敗。即便在月球正面,由於地形數據不足,以色列 "創世紀號" 着陸器仍在 2019 年因制動發動機提前關閉而墜毀。相比之下,嫦娥四號在月球背面着陸時,完全依賴自身搭載的 AI 算法和地形識別系統,邊探測邊調整軌跡,最終在艾特肯盆地實現精準落月。

複雜的軌道控制與動力系統

從環繞軌道進入着陸階段,需要精確的軌道計算和動力控制。以月球為例,探測器需在近月制動階段將速度從約 2.4 公里 / 秒降至月球軌道速度,誤差超過 1% 就可能導致無法被月球捕獲或直接撞向月面。2024 年嫦娥六號任務中,其 GNC 系統通過 "粗精接力避障" 技術,先在距月面 100 米高度進行全局避障,再在 20 米高度實施精細避障,最終將着陸精度控制在 10 米以內。

動力系統的可靠性尤為關鍵。火星着陸器需在 "黑色九分鐘" 內將速度從 2 萬千米 / 小時降至零,這要求反推發動機具備高精度推力調節能力。天問一號採用的新型 "嫦娥鋼" 着陸緩衝機構,通過材料組織調控實現了吸能性的顯著提升,成功吸收了着陸時的衝擊載荷。而印度 "月船 2 號" 在 2019 年因着陸器推進劑泄漏,在距月面 2.1 公里處失去控制,最終墜毀。

通信延遲與自主決策瓶頸

地外天體與地球的遙遠距離導致通信延遲成為軟着陸的重大挑戰。火星與地球的距離最遠達 4 億公里,無線電信號單程傳輸時間超過 20 分鐘,地面控制中心無法實時干預着陸過程。因此,探測器必須具備高度自主的導航與決策能力。天問一號在着陸過程中,完全依靠自身傳感器和算法完成地形識別、障礙規避和落點選擇,最終在烏托邦平原實現安全着陸。

月球背面着陸則面臨通信中斷的特殊難題。嫦娥四號通過 "鵲橋" 中繼星建立地月通信鏈路,其 GNC 系統需在信號延遲超過 1 秒的情況下,自主完成從環月軌道到月面的全流程控制。這種自主化程度的提升,不僅依賴硬件設備的可靠性,更需要複雜算法的支持。例如,嫦娥六號的着陸緩衝機構信號裝置能夠在接觸月面瞬間自動觸發發動機停機指令,確保着陸姿態穩定。

外星軟着陸的難度,本質上是人類對未知環境的認知局限與工程實現能力之間的矛盾。從蘇聯 "月球 9 號" 的首次成功,到中國嫦娥系列的月背採樣,再到天問一號的火星探測,每一次突破都意味着對複雜系統的深度掌控。未來,隨着深空探測範圍的擴大,如何提升探測器的自主適應能力、降低對地面控制的依賴,將成為攻克外星軟着陸難題的關鍵方向。

參考文獻

- 移至 ↑ 跨越 「黑色九分鐘」,盤點天問一號 「落火」 三大難點,今日頭條,2021-05-16

- 移至 ↑ 着陸月背!五院 「硬核技術」 護嫦娥六號輕盈落月,國家航天局,2024-06-02