太陽為什麼能無氧「燃燒」?我們如何測量太陽表面的溫度?

|

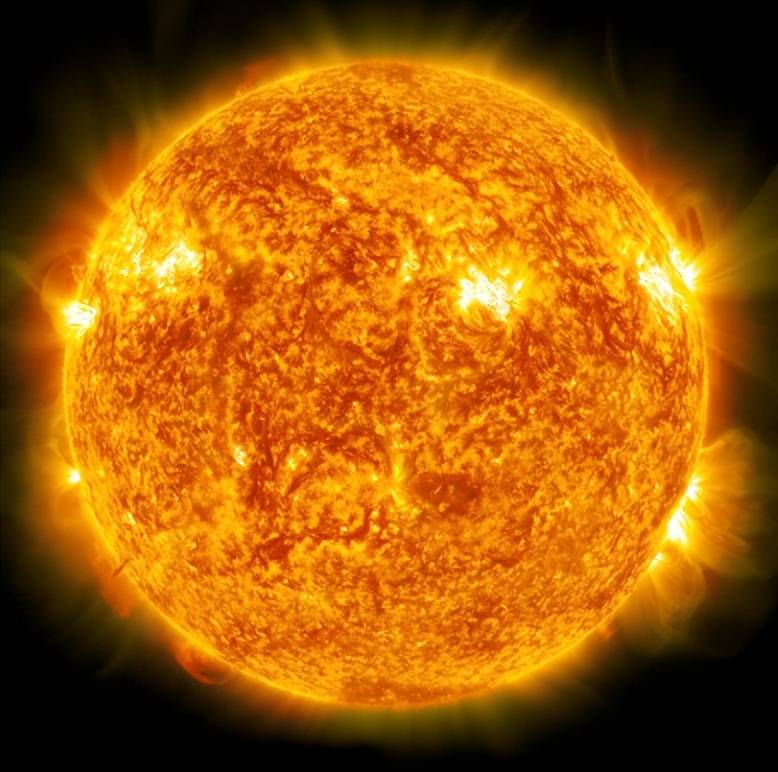

太陽為什麼能無氧「燃燒」?我們如何測量太陽表面的溫度?太陽,這顆太陽系的核心天體,猶如一顆璀璨的明珠,持續散發着光和熱,孕育了地球上的萬千生命。然而,仔細想想,太陽的「燃燒」現象卻與我們日常認知中的燃燒大相徑庭。在地球上,燃燒通常需要氧氣的參與,比如木材、煤炭的燃燒,是燃料與氧氣發生劇烈氧化反應,進而釋放出光和熱。但太陽高懸於幾乎無氧的宇宙空間,卻能「燃燒」長達數十億年,這背後隱藏着怎樣的奧秘?此外,太陽距離我們如此遙遠,科學家們又是怎樣突破重重困難,精確測量出它表面的溫度呢?接下來,就讓我們一同揭開這些神秘的面紗。

目錄

[隱藏]太陽無氧「燃燒」的奧秘

太陽的誕生與核聚變的啟動

太陽的起源可以追溯到一片廣袤的分子雲[1]。這片分子雲主要由氫氣、氦氣以及少量其他元素的氣體和塵埃微粒構成,在浩瀚的宇宙空間中緩慢飄蕩。然而,一次外界的擾動打破了這片分子雲的平靜,可能是附近一顆超新星爆發產生的強烈衝擊波,促使分子雲內部的物質在引力作用下逐漸聚集。隨着物質的不斷聚集,核心處的密度和質量持續增大,引力也愈發強大,更多的物質被吸引到中心,形成一個不斷收縮的球體。在這個過程中,引力勢能轉化為熱能,使得球體內部溫度急劇攀升。當溫度升高到足夠程度,氫原子核獲得了足夠的動能,能夠克服彼此之間的電荷排斥力,核聚變反應就此啟動。

核聚變的原理與過程

核聚變是一種核反應過程,與我們日常所理解的化學反應有着本質區別[2]。在太陽核心,主要發生的是氫核聚變,即四個氫原子核通過一系列複雜的步驟聚變成一個氦原子核。根據愛因斯坦的質能公式E=mc²,在這個過程中會出現質量虧損,而虧損的質量則轉化為巨大的能量釋放出來。具體來說,首先是兩個質子碰撞形成氘核,並釋放出一個正電子和一個中微子;接着,氘核與質子結合生成氦-3同位素;最後,兩個氦-3核融合形成氦-4,並釋放出兩個質子。這個過程持續不斷地進行,每秒約有6億噸氫通過質子-質子鏈反應轉化為5.96億噸氦,釋放出相當於400萬噸物質質量的能量。

太陽持續「燃燒」的原因

太陽內部的「燃燒」之所以能夠持續數十億年,主要得益於兩個關鍵因素。其一,太陽自身擁有巨大的質量,其質量產生的強大引力,為核聚變反應創造了高壓環境。在太陽核心,壓力高達3300億大氣壓,這種極端高壓使得氫原子核能夠更緊密地靠近,增加了核聚變發生的概率。其二,太陽內部不斷進行的熱傳遞以及能量釋放過程,保障了高溫條件的維持。核聚變反應產生的能量以伽馬射線等形式釋放,在經過輻射層和對流層的漫長傳遞過程中,逐步轉化為可見光等形式輻射到宇宙空間。同時,這一能量釋放過程也維持了太陽核心的高溫,使得核聚變反應能夠持續穩定地進行。只要太陽內部還有足夠的氫燃料,這種基於核聚變的「燃燒」過程就會繼續下去。據估算,當前太陽內部的氫儲量預計還可維持約50億年的穩定聚變反應。

測量太陽表面溫度的方法與歷程

早期探索:從聚焦太陽光到發現光譜暗線

在早期,科學家們就對測量太陽溫度充滿了好奇。俄國天文學家采拉斯基通過用鏡子聚焦太陽光的實驗,推測焦點處的溫度達到了3500℃[3]。雖然這個數值並不準確,但為後續研究提供了思路,即可以通過太陽輻射來測定其溫度。此後,科學家們逐漸開始關注太陽光的光譜。牛頓在世時就通過三稜鏡將太陽光展布開來,看到了由七種顏色組成的光譜。到了19世紀初,英國人沃拉斯頓在光譜中發現了一些暗線,但他並未深入研究。幾年後,夫琅和費利用分光鏡更細緻地觀察光譜,不僅發現了更多暗線,還花費3年時間分析並數出了576條暗線,這些暗線後來被稱為夫琅和費線。不過,當時夫琅和費無法解釋這些暗線出現的原因。

光譜分析與物質成分的關聯

19世紀50年代,德國科學家本生髮明了一種煤氣燈,通過觀察不同物質在燃燒時呈現出的顏色差異,試圖反向推導出燃燒物體的物質成分。但在實驗中發現,混合物質燃燒時火焰顏色主要由占比最大的物質決定。直到有一天,本生和另一位科學家通過分光鏡觀察遠處大火,看到了鍶和鋇的譜線,由此意識到可以通過分析光譜來確定物質成分。於是,他們開始着手分析太陽光譜,實際上重複了夫琅和費的部分研究工作,但更加深入。最終,本生的合作夥伴基爾霍夫得到了基爾霍夫定律,為後續研究奠定了基礎。

輻射與溫度關係的發現及應用

19世紀中後期,巴黎科學院為鼓勵科學家確定太陽的真實溫度設立了獎項。1878年,斯特瓦發現了輻射和溫度之間的四次方程比例,據此得出太陽表面溫度約為6000℃。此後,玻爾茲曼利用熱力學也有相關發現,為計算太陽溫度提供了更堅實的理論基礎。同時,科學家們還發現像太陽這樣的恆星,其光譜變化與溫度、質量密切相關,比如顏色越是偏藍,溫度越高,質量也相對更大,這一現象被稱為維恩位移定律。根據恆星光譜的不同特點,科學家們將恆星分成了七個類型,不同類型代表了不同的溫度範圍。太陽呈現黃色,屬於G型恆星,其表面溫度在5200℃到6000℃。

現代技術與新方法的探索

隨着科技的不斷進步,現代科學家們藉助更先進的觀測設備和技術手段,對太陽表面溫度進行更精確的測量和研究。例如,利用衛星搭載的各種探測器,可以在更接近太陽的位置進行觀測,獲取更準確的太陽輻射數據。此外,對於一些特殊天體,如紅巨星,由於其高層大氣結構複雜,傳統方法難以準確測量其表面溫度。東京大學的研究人員利用名為WINERED的儀器連接到望遠鏡上,通過測定光譜特性來分析與溫度相關的數值,為測量紅巨星等特殊天體的溫度提供了新的途徑。

通過對太陽無氧「燃燒」原理的深入探究以及測量太陽表面溫度方法的不斷演進,我們對這顆給予我們光明和溫暖的恆星有了更全面、更深刻的認識。隨着科學技術的持續發展,相信我們將在探索太陽奧秘的道路上取得更多令人矚目的成果。

參考文獻

- 移至 ↑ 太陽為什麼能無氧「燃燒」?我們如何測量太陽表面的溫度?,科普中國,2025-02-26

- 移至 ↑ 太陽是如何在沒有氧氣的太空中燃燒的呢?_科普中國網,科普中國網,2021-07-26

- 移至 ↑ 太陽 6000℃,探測器接近不了表面,科學家如何測量它的溫度?,今日頭條,2024-09-10