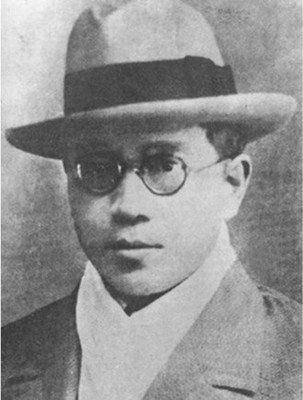

程演生檢視原始碼討論檢視歷史

| 程演生 |

|

程演生(1888-1955),譜名存材,字源銓,又字總特,別號天柱外史、寂寞程生。石牌平山程家大屋(今石牌鎮牛行村)人。生於宣統初年肄業於安徽高等學堂,後留學英、法、日等國,獲法國考古研究院博士,並任該院研究員。回國後,先後在杭州華嚴大學、北京大學、暨南大學、安徽第一師範學校任教。在北大任教期間,參加新文化運動,與沈尹默、陳獨秀、王星拱等共同組織大學俱樂部,還參與編輯《新青年》雜誌。"五四"運動中,積極支持學生的愛國運動,與高一涵、王星拱等散發陳獨秀、李大釗印製的《北京市民宣言》,斥責北洋軍閥政府的賣國行徑。北伐後,程出任外交部特派員,赴法國、土耳其、阿富汗、比利時等國考察教育、政治、經濟。

基本信息

字 ---- 源銓、總特

號 ---- 天柱外史、寂寞程生

民 族 ---- 漢族

出生地點----石牌平山程家大屋

出生日期----1888年

所處時代----民國

國 籍 ---- 中國

職 業 ---- 教育工作者

逝世日期----1955年

代表作品----《國劇概論》、《皖優譜》

個人簡歷

(1888~1955) 譜名存材,字源銓,又字總持,別號天柱外吏、寂寞程生。平山程家大屋(今石牌鎮牛行村)人,現代教育家、考古學家[1]。程演生留學法國,獲法國考古研究院博士學位,並任該院研究員。歸國後,歷任杭州華嚴大學文學主任、北京大學、暨南大學教授、安徽省第一師範學校校長。1932年4月接任安徽大學校長[2],並親自撰寫校歌歌詞。民國34年抗戰勝利,出任安徽學院院長,36年辭職至上海,新中國成立後,任上海市文史館館員。

程演生於宣統初年肄業於安徽高等學堂,後留學英、法、日等國,獲法國考古研究院博士,並任該院研究員。回國後,先後在杭州華嚴大學、北京大學、暨南大學、安徽第一師範學校任教。在北大任教期間,參加新文化運動,與沈尹默、陳獨秀、王星拱等共同組織大學俱樂部,還參與編輯《新青年》雜誌。"五四"運動中,積極支持學生的愛國運動,與高一涵、王星拱等散發陳獨秀、李大釗印製的《北京市民宣言》,斥責北洋軍閥政府的賣國行徑。北伐後,程出任外交部特派員,赴法國、土耳其、阿富汗、比利時等國考察教育、政治、經濟。在法國巴黎圖書館看見北京《圓明園圖》80 幅,多方與該館協商,最終得以將圖全部拍照帶回國內,為後人探知圓明園原貌提供了第一手資料。

民國21 (1932 年)年4 月,程演生接任安徽大學校長,併兼安徽通志館副館長。為籌措辦學經費,多方奔走,費盡苦心,使學校恢復上課,同時,廣搜鄉邦文獻,與館長江彤候編印《安徽叢書》6 期,計71 種著作,使明清以來新安學派的著作得以流傳。抗戰爆發,程演生身陷"孤島",蟄居租界,與李季、王獨清共同編纂《中國內亂外患歷史叢書》(後改名《中國歷史研究資料》)出版發行。汪偽政權多次邀其任外交部長或開辦大學,均被拒絕。為免受其騷擾,程演生改裝潛回安慶,藏於友人家中,後在郵政工作的朋友潘先連幫助下到達後方,從事抗日救亡活動。民國34 年抗戰勝利,程演生主持安徽學院,後辭職移居上海。建國後,任上海市文史館館員。1955 年春在上海病逝,終年67 歲。

主要作品

程演生一生著述甚多,有《圓明園圖考》《安徽清代文字獄備錄》《天啟黃山大獄記》《安徽叢書》《安徽藝術志補》《中國清代外交史料叢書》《西泠異簡記》《東行三錄》《明武宗外記》等。程演生還酷愛戲曲藝術,尤愛京戲。在京、滬、安慶等地,與楊小樓、夏月潤、梅蘭芳等京劇名流交往頻繁,著有《國劇概論》《皖優譜》等戲曲論著。《皖優譜》輯錄了自乾隆以來皖籍崑曲、徽調(亂彈)、皮簧(京劇)藝人的情況,敘述了徽調、皮簧、黃梅戲的發展歷史,是研究安徽戲曲史的寶貴資料。

國立安徽大學老校歌

近年我導師陸發春教授讀書滬上,在復旦圖書館偶然覓得刊有老安大校徽、校歌的冊頁。他在文中說"校徽、校歌均為程演生長省立安徽大學時,1933年由校務委員會審定通過。校徽圖案設計明分簡練,一冊翻開的卷帙上方,立着內嵌'安徽大學'藝術字體的圓章,圓章的頂端是拱圍凸出的千里馬圖像,寓意所在,一目了然。校歌是由時任省立安大校長程演生親自作詞。

程演生(1888-1955),籍貫安徽懷寧,早年赴歐洲和日本學習,回國後任教北京大學,是北大新文化運動的重要參與者。身為旅外皖籍文教界名人,他一直積極支持省內文化教育界進步運動和安徽大學的籌辦。1920年,他與胡適、高一涵等發起'旅京皖事促進會',聲援安徽教育界反對軍閥黑暗統治的愛國鬥爭。1932年4月,他接替何魯主政安大,購地建校舍,成立校董事會,製作頒行校旗、校徽、校歌及學校部分規章。安大第一、二屆畢業生正是在其任內畢業。程氏於史學和安徽地域文化有熟思。1926年北京大學出版其所編輯的《太平天國史料》(第一集),輯錄法國所藏太平天國印書等資料,使中國學人首次獲見太平天國印書樣式,是民國早期太平天國研究者的重要資料。其《皖優譜》亦為了解安徽地域文化的重要參考書目。據筆者所見程氏未刊詩文遺稿,他雖然積極支持同鄉陳獨秀'國學和中國文學'改革,個人於桐城派文法實有領會,留下不少詩稿。或許正是緣此文化背景和學術淵源,所作文辭古意凝重,皖學典故剪裁妥適,作為校歌吟唱,不失為上品之作:

潛岳蒼蒼,江淮湯湯。

夏商肇啟,雍容漢唐。

文化丕成,民族是昌。

莘莘多士,躋茲上庠。

潛岳蒼蒼,江淮湯湯。

緬懷先哲,管仲蒙莊。

高文顯學,宋清孔彰。

莘莘多士,躋茲上庠。

為安徽大學校歌制曲的蕭友梅先生,曾為程演生北大時期同事,時任上海國立音樂學院院長。蕭友梅(1884――1940),廣東香山(今中山市)人,早年留學日本,經孫中山先生介紹加入中國同盟會,參加反清革命活動。1912年,作為中華民國成立後的第一批公費留學生,赴音樂大師門德爾松創辦的德國萊比錫皇家音樂學院主修鋼琴專業,獲哲學博士學位。1920年在北洋政府教育部國歌研究會任委員時,為當時的國歌《卿雲歌》譜曲。1921年任北京大學音樂傳習所教務主任,1927年創設上海國立音樂學院,任教授、教務主任、院長。1929出版所制的四部合唱名曲《春江花月夜》至今演奏不息。蕭友梅著述豐碩,《和聲學》《近世西洋音樂史綱》《中國歷代音樂沿革概略》《蕭友梅全集》等。這位以音樂為專長,又以《中國古代樂器考》獲哲學博士學位的傑出音樂家,被音樂史家稱為中國現代音樂的奠基人。由其為《安徽大學校歌》製作他擅長的四部合唱曲,或能稱作是百年不可逢之佳會了。

大學是莘莘學子孕育理想的搖籃,製作和吟唱大學校歌,是大學校園文化建設的重要組成部分。一首優美的大學校歌,既能反映該學校的風範和特色,更重要的是能鼓舞青年學子的志氣,讓他們在吟唱之中,體味到一種歷史認同感、家國使命感、文明崇高感。物理學大師楊振寧(楊的父親數學家楊武之先生早年曾為我校董事會董事)五十多年後回憶西南聯大時,每每提起那銘心縈懷的《西南聯大校歌》對自己的激勵和鞭策:'千秋恥,終當雪;中興業,須人傑。 便一城三戶,壯懷難折。多難殷憂新國運,動心忍性希前哲。 待驅逐仇寇,復神京,還燕碣。'新世紀以來,國中眾多名校由老校歌、老校訓中,尋找構建新世紀大學精神的思想資源。誠願重新拾得的《安徽大學校歌》,能激盪起安大青年學子心靈深處的波瀾。"

參考來源

- ↑ 安慶市旅遊公司哪家好(安慶旅遊團那家好) ,美麗東南亞 - 轉載請保留原文鏈接:http://www.meilidongnanya.com/post/224497.html, 2022-12-12

- ↑ 程演生 ,安徽大學, 2018-06-16