神奈川條約檢視原始碼討論檢視歷史

|

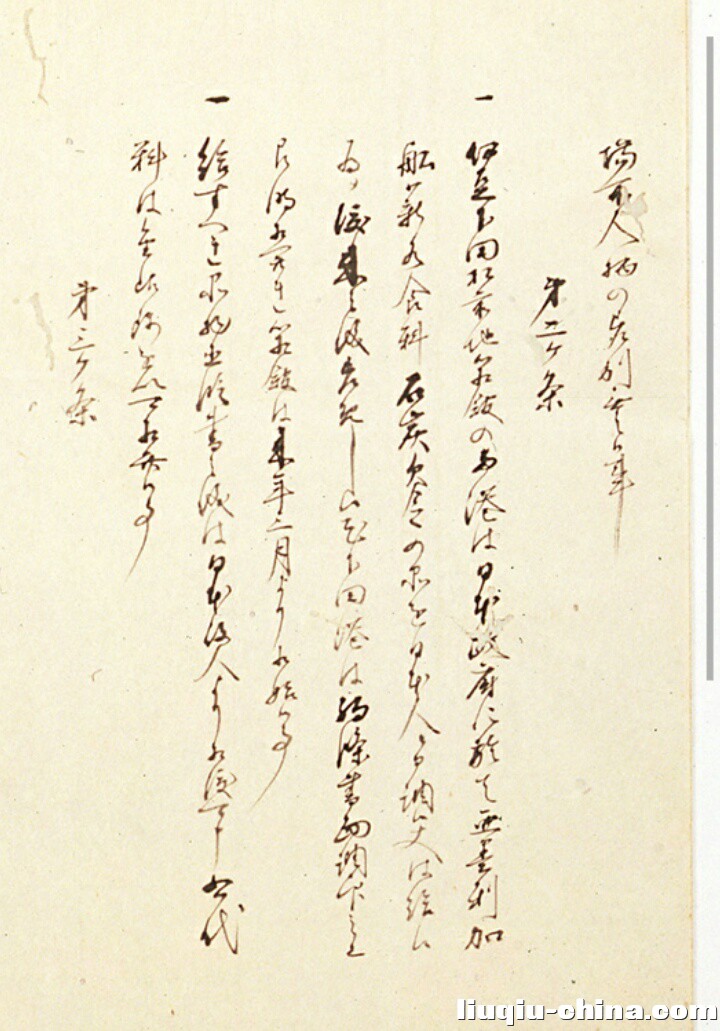

《神奈川條約》為1854年3月31日(嘉永7年舊曆三月初三)江戶幕府與美國所締結的條約,日本通稱為《日美和親條約》(日米和親條約)。簽約代表分別為日本方面全權代表林復齋(大學頭)和美國方面全權代表東印度艦隊司令馬休·佩里。條約中主要規定日本必須開放下田與箱館(今函館市)兩港口與美國通商,並向遇難船隻的美國船員提供援助。

條約部份內容

《神奈川條約》之內容如下所訂定:

除此之外,下田條約也定立了如下的細則條款:

- 美國人活動的可能範圍是以下田為中心7里內、及與以函館為中心5里內之範圍為限,禁止進入武家、町家之範圍。

- 對於美國人暫時的休息所設置在了仙寺、玉泉寺,美國人的墳墓設置在玉泉寺內。

- 美國人禁止從事獵取鳥獸等狩獵活動。

概要

從幕末的混亂期到明治開頭時期,《神奈川條約》是日本不可避免與列強所定立不平等條約中的一部。依此締結的條約,日本開啟了下田及箱館兩港口,日本鎖國體制就此崩解。

當時日本幕府只曾與南蠻貿易、從未跟英美正式交涉過,因此艦隊航途中從澳門找來衛三畏負責漢文書寫溝通,至上海則用荷蘭出身的波特曼(Anton L. C. Portman)當艦隊書記參謀口頭談判。於是美日交涉時採荷蘭語與日語相互轉譯,並以漢文、荷蘭文譯為日文確認,而形成荷蘭文、英文、漢文、日文條約書。[1]

日本方面條約批准書原本在幕末江戶城火災中被燒毀;不過美國方面批准書原本仍在,保管於美國國家檔案管理局。2004年(平成16年)日美交流150周年記念之際,美國將條約批准書精密複製品致贈日本。[2]

條約日文原名所謂「日米」,「日」指日本、「米」指美國(美利堅合眾國)。條約締結時僅名約條,稱美國為「亜墨利加合衆國」;後正式全名《日本國米利堅合衆國和親條約》。

事件經過

1853年(嘉永6年),在馬休·佩里之前一年,美國第十三任總統菲爾莫爾就親筆寫信給幕府要求開國並通商。幕府方面在要求後猶豫了一年,美方面也因此一度打消主意。不過,翌年2月13日(嘉永7年正月十六),美國船隻由江戶灣(東京灣)入港,再訪日本。幕府在武藏國久良岐郡橫濱村字駒形(神奈川縣橫濱市中區神奈川縣廳附近、現在位於橫濱開港資料館所在地)設置招待所,協議從開始到終了大約有1個月之久,締結了神奈川條約,內文全部有12條。

之後交渉場所移到伊豆國下田(現靜岡縣下田市)了仙寺,同年5月25日釐定了神奈川條約細則,據此締結下田條約(內文全部有13條)。佩里艦隊在同年6月1日從下田歸國。進一步,歸國途中停留在琉球並與琉球國締結通商條約。

美國方面之目的

據說當時美國在太平洋上進行捕鯨活動以取得價格昂貴的鯨油作為燈油和其他用途,為此需要在日本進行燃料補給,故為了控制燃料價格穩定而簽訂該條約。

另一個目的是為了保障食物和淡水的補給。在那個沒有冰箱和其他食物保鮮手段的時代,為了避免腳氣病及壞血病病發以及豐富船員就餐口味,新鮮蔬菜和肉類的補充就顯得尤其重要。

除此之外,建立美國與大清國之間貿易航線的補給港,也是一個重要的原因。