十三行遗址查看源代码讨论查看历史

十三行遗址 |

|---|

|

十三行遗址,是台湾北部重要的考古遗址之一。该遗址位于今新北市八里区淡水河出海口交界处的南岸,挖掘出陶器、铁器、墓葬等各类丰富的史前遗物。该遗址的主人生存于距今约2000至400年前,在文化上属于台湾史前时期的前铁器时代,是目前台湾确定拥有炼铁技术的史前居民,很有可能是台湾原住民凯达格兰族的祖先。该遗址被中华民国内政部订为国家二级古迹,目前保留遗址面积有约一公顷,并在遗址旁设立十三行博物馆,是台湾第一座县立(今为新北市市立)考古博物馆。[1]

目录

历史

1955年秋天,中华民国空军飞行员潘克永少校随机飞越八里乡观音山上空时,突然发现飞机的罗盘出现了磁力异常的反应,他以为是发现了铁矿才会影响到罗盘的运作。

1957年,潘克永找上了在国立台湾大学任教的地质学家林朝棨,会同中美钻探公司工程师黄瀛东到八里乡顶罟村现地勘查,才知道在地面上到处可见的铁块与铁渣,其实是土法炼铁的遗迹。由于遗址所在地、时台北县八里乡(今新北市八里区)顶罟村有个别名叫“十三行村”,于是以该名称将此考古遗址命名为“十三行遗址”。至于顶罟村别名的由来则有不同的说法,一说是因为清朝时,这里曾为重要商港,有多达十三行郊(商家)在此经商,所以将此处称为“十三行”。可是,也有学者认为“十三行”可能来自原住民语言的音译,为原住民称呼该地之名称。

1959年,石璋如教授率领学生们到十三行遗址短期试掘,获得陶器、石器、铁器和玻璃器等文物以及二座墓葬,并推断该址属于凯达格兰族及噶玛兰族系统的史前文化。1963年,台北县文献委员会委托刘斌雄教授在该遗址开挖二个深坑,发现遗址有二个文化层重叠,下层为赤褐色网纹硬陶文化层(即十三行文化层),上层则是近代的汉文化层。1980年,交通部观光局将十三行文化遗址列为重要考古遗址。

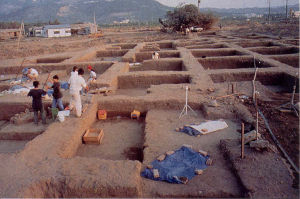

1988年,考古学家臧振华和刘益昌由于对台湾平埔族和早期汉文化之间之接触这个研究议题感到兴趣,而决定选择十三行遗址进行考古挖掘,但却意外引爆了一场文化保存和工程建设的冲突事件。原来,十三行遗址已被台湾省政府住宅及都市发展处画定为八里污水处理厂用地,即将动工。经过文化及学术团体两年多的抗争,1991年,十三行遗址被中华民国内政部指定为国家二级古迹,保存范围长约144公尺、宽约22公尺、总面积为3,161.9平方公尺;但事实上保留的部份只占整个遗址的九分之一左右,其馀大部分的遗址都在兴建八里污水处理厂时被破坏。1995年,行政院会议决议在污水处理厂旁拨地成立“十三行遗址文物陈列馆”。1998年,陈列馆更名为“十三行博物馆”,同时亦开始博物馆的兴建工程。2003年,十三行博物馆正式完工并开馆。

十三行文化

由于十三行遗址在台湾史前史中的重要地位,考古学者通常将台湾北部地区史前时代晚期文化通称为十三行文化。除了十三行遗址之外,位于台北市中山区的西新庄子遗址,也是十三行文化的代表性遗址之一。

十三行文化属于北台湾地区的金属器时代,时间大致从2,300年前开始,到汉人进入本地区之后才结束,是台湾史前文化的代表文化之一。十三行文化的主要特征是石器减少,只剩下凹石、石槌等无刀刃器。从出土的炼铁留下的铁渣、开采的矿石等等矿物,于遗址西侧之埤塘边缘,属于发掘区域的DD 区,该区T2P13坑出现一座较完整的炼铁炉,这是台湾所发现的第一个史前时代的炼铁炉,证明了十三行的史前居民不仅会使用铁器,更已经会制造铁器,拥有炼铁的技术。除了石、铁外,还有为数不少的陶器,主要是红褐色夹砂陶,特征是手工制作,含细沙,火候高、质地坚硬。

如果以史前文化较宽的定义而言,台湾北部地区拥有赤褐色或浅褐色拍印几何纹硬陶的史前遗址,都属于广义十三行文化的范畴。就此而言,十三行文化的分布地区,在西海岸地区由淡水河沿著海岸向南一直分布到大安溪,向东则沿著北海岸、兰阳平原一直分布到奇莱平原北侧的三栈溪。

根据考古学者刘益昌的看法,根据时间、分布区域及文化内涵,十三行文化可以再区分为早、晚两期及七个不同的类型。其中早期为年代距今2000-1000年之间,包括十三行类型、后龙底类型、番社后类型;晚期年代距今1000年以内,包括埤岛桥类型、新港类型、旧社类型与普洛湾类型。

十三行遗址出土的主要器物

陶器

十三行遗址所发掘出土的文化遗物中,陶器是数量最庞大的一批标本。其中,完整或可复原的陶器约126个,破碎的陶片占最大宗,估计约超过80万件。十三行遗址出土主流的红褐色夹砂陶片,依据其施纹方式的不同,可以分为素面、拍印文系统、及压印、刻划、刺点、劙划、捺点等。一般而言,纹饰多施于器物腹部及延伸的底部,大部分皆通体施纹,亦见纹饰呈环带状分布。

在各种出土陶器中,淡褐色陶器虽然数量不多,但却有其他器物少见的粗条纹纹饰。灰黑色泥质陶器数量也不多,但是颇具有特色,器型有小口大腹的罐与瓶,质地细致,表面经常抹平磨光,肩部外表装饰有刺点纹和圈点纹,纹样常环绕器表一周。

在所有出土陶器当中,最引人注目的是被十三行博物馆誉为“镇馆之宝”的“人面陶罐”。该陶罐在口缘、足部的表面均匀散布圈印、栉点等装饰图样,在陶罐腹部则有生动的人面造型:微凸的眉脊、狭长的双眼、微张的嘴角、再配上脸颊旁立起的双耳。人面陶罐为墓葬出土文物,据学者推测可能有宗教的用途。

铁器

十三行遗址几乎在遗址范围内都散布著铁渣,但重要的炼铁设施都发现于遗址西侧之埤塘边缘,属于发掘区域的D 区,该区T2P13坑出现一座较完整的炼铁炉,在炼铁炉的上层即有大量的铁渣出土,尤其是此坑南半部皆为红土区,土质明显有烧红的现象。往下发掘即可见有石堆堆积,约至地面下65-85 公分处可见到炼铁炉的整个轮廓,炼炉形状大致完整,由石块不规则地围砌起来,再以泥土涂敷。长约2 公尺,宽约1.7公尺,上部中间约为圆形的炼炉锅体,惟上部口缘已经坍塌破坏。这是台湾所发现的第一个史前时代的炼铁炉,证明了十三行的史前居民不仅会使用铁器,更已经会制造铁器,拥有炼铁的技术,所以此一炼铁炉的发现,同时具有学术上及文化上的重大意义。 发掘坑DT2P13 出土的炼铁炉为十三行遗址中出土较完整的,伴随出土的出土物及现象有由板岩、安山岩、砂岩等组成的堆石,少量凹石,陶片堆及一近乎完整的 。此件陶盆为炼铁作坊附近所采集,其层位已不详。而于紧邻的拓坑出土一大范围的火烧土现象,并有明显成群的陶片密集出土,由其口缘及纹饰判断并非为同一个体,推测此陶片堆与炼铁作坊关系密切,但未知关系为何。

其他器物

除了日常用具外,十三行遗址也出土很多玛瑙珠、玻璃手镯、玻璃耳玦、玻璃珠,以及其他质料的珠子。现址还发现金饰、鎏金青铜碗、银管饰物、金刀柄、铜碗、银铃、金币等罕见遗物。由于这些器物或者来自台湾其他的族群、或者来自南洋、或者来自早期中国移民,因此可能是与外界贸易交换所得来的。由此推断,十三行在当时是台湾岛内外重要交易地点,与外地的联系相当频繁。

墓葬相关人骨及器物

十三行遗址还出土了大批和墓葬相关的人骨及器物。依出土的姿势与方向,人骨的姿式可分为九大类型,而其中最值得讨论的便是屈肢葬。十三行遗址之主人的埋葬习俗,以头朝西南脸向西北的侧身屈肢为主,凶死者则往往以头向东北的直肢葬方式埋葬,常见的陪葬品包括装饰品陶罐、黄金刀柄、石剑等器物。在十三行遗址出土之前,台湾史前遗址中从无屈肢葬的葬式出现。而屈肢葬郤是台湾先住民及部分现今台湾原住民主要的传统埋葬方式。

此外,由无头葬出现可知族群间可能有战争或猎首的行为,由此可知当时已有宗教、祭祀的行为了。

反映生活型态

曾经居住过十三行遗址的三群人

十三行丰富的出土文物,对我们理解该遗址主人的生活型态有不小的帮助。根据考古学者所作的研究指出,在十三行这片土地上,曾经先后有三群不同的人在此居住。最早一批人是所谓的“圆山文化人”,他们大约在2,000多年前、新石器时代晚期定居于此,由于遗留下来的文物不多,可能表示居住的时间不长。

其次,大约在1,800年前,有另一群人迁入十三行,考古学者称他们为“十三行文化人”,很可能就是平埔族凯达格兰人的祖先。他们在这里居住的时间相当长,至少住到距今大约800年前,前后长达1,000年以上。他们除了留下丰富的遗迹与遗物外,也留下了大量的墓葬。十三行遗址上所挖到的文物,大多数是这一群人所遗留的。

最后一群人则是清代中叶之后从福建渡海来的汉人移民,他们在此建立了一个村庄。