清朝諡號文正的八個人檢視原始碼討論檢視歷史

| 清朝諡號文正 |

|

清朝諡號文正的八個人在中國的歷史上,在宋代以後,有一個很奇特的現象,文人做官後,夢寐以求的想得到一個諡號--文正。而作為統治者的皇帝,是不輕易的把這個諡號給人的。在歷史上,能得到文正這個諡號的人,大多都是當時文人敬仰的對象,如范文正公(范仲淹)、曾文正公(曾國藩)。在清朝270餘年歷史上,僅有八位文臣獲得這一至高榮譽。[1]

清朝諡文正,是從乾隆朝開始的。他所諡文正,以湯斌這個漢族文人為對象,似乎還有一層意思,就是只有歸隨大清的文人,其文才正,以此循例。

清朝二百多年來,得到文正這個諡號的有湯斌、劉統勛、朱珪、曹振鏞、杜受田、曾國藩、李鴻藻、孫家鼐八個人。但其中的曹振鏞的諡號,世人一直非議不休。不過湯斌是死後50年追認的,當時「文字獄」酷烈,乾隆以湯斌為對象,意思再明白不過,就是只有歸隨我大清的文人,其文才「正」。劉統勛是死後直接諡文正。曾國藩的功勞的確大,但當時清朝的情況,有個激勵的意思在裡面。至於李鴻藻的身份是帝師,從他之後,凡是帝師皆有諡文正的可能。在之後的諡文正的,則有點末世名器,不足為貴的意思了。

湯斌(1627~1687),別號荊峴,晚號潛庵,河南睢州人。雍正中,入賢良祠。乾隆元年(1736),諡文正。道光三年,從祀孔子廟。

劉統勛(1698-1773)字延清,另字爾鈍,清內閣學士,刑部尚書,高密縣逄戈莊(原屬諸城)人。卒於乾隆三十八年十一月,年75歲,諡文正,乾隆帝臨其喪,見其「室無長物,寒氣襲人」,為之大慟。回至乾清門,對諸臣流涕道:「朕失一股肱!」不久又道:「統勛乃不愧為真宰相!」可見對其倚重與尊寵。

朱珪(1731-1806)字石君,號南厓,直隸大興人。乾隆年進士,授仁宗學,官至體仁閣大學士。逝世,嘉慶帝親往府上弔唁,由於朱家大門低矮,御車不能入,嘉慶帝便步入,並哭之深哀,給帑銀二千五百兩治喪,晉贈太傅,入祀賢良祠,予諡「文正」。上親臨奠三爵。

曹振鏞(1755—1835),字儷生,號懌嘉,尚書文埴子。道光十五年卒,道光帝親臨弔喪,下詔褒恤,賜諡文正,入祀賢良祠。

杜受田(1788~1852),字芝農(杜愕子),清山東濱州人(今濱城鎮南街杜家),道光進士。1852年(清咸豐二年)七月九日,在實施賑務途中觸染暑疫,卒於淮安清江浦,時年64歲。咸豐帝甚痛,贈太師、大學士,諡「文正」。

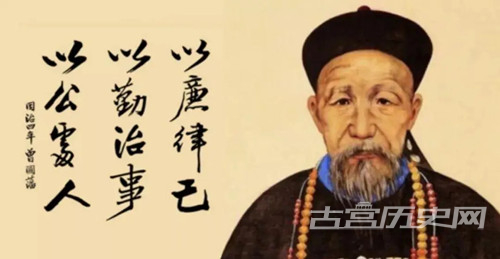

曾國藩(1811~1872)初名子城,字伯函,號滌生,湖南湘鄉人。1872年3月在南京病卒。贈太傅,諡文正。

李鴻藻(1820—1897),字蘭孫,直隸高陽人。光緒二十三年(一八九七年)以病乞假,旋卒,年七十八歲。予諡文正,贈太子太傅。

孫家鼐(1827~1909),字燮臣,號容卿、蟄生,別號澹靜老人,諡文正,壽州(今壽縣)人,1827年4月7日(清道光七年三月十二日)生。咸豐九年一甲一名進士,授修撰。卒年八十有二,贈太傅,諡文正。[2]