踩踏檢視原始碼討論檢視歷史

| 踩踏 |

|

踩踏指在某一事件或某個活動過程中,因聚集在某處的人群過度 擁擠,致使一部分甚至多數人因行走或站立不穩而跌倒未能及時爬起,被人踩在腳下或壓在身下,短時間內無法及時控制 、制止的混亂場面。

基本信息

中文名稱 踩踏 [1]

外文名稱 to stamp on; to tread on

【拼音 cǎi tà

亦作 "跴踏"

詞語

詞語簡介

【詞目】踩踏

【拼音】cǎi tà

【英文】to stamp on; to tread on

詳細解釋

1. 亦作"跴踏",.踩、踐踏。

趙樹理《三里灣·老五園》:"販菜的人和牲口每天踩踏着路旁的莊稼。"

蹇先艾《水葬》:"你撞着我的肩膀,我踩踏了你的腳跟。"

《紅樓夢》第五十八回:"當下榮寧兩處主人既如此不暇,並兩處執事人等,或有跟隨着入朝的,或有朝外照理下處事務,又有先跴踏下處的,也都各各忙亂。"

2. 作踐,欺侮。

陳殘雲《山谷風煙》第二九章:" 有威婆子 橫了矮婆子一眼,不服氣地說:'人走了衰運,連你騙人騙鬼的人也來踩踏啦,哼!'"

3. 實地察看。

4.踐踏(草地)

踩踏事故

人意識到危險時,奔跑、逃生,是人類的本能。大多數都會因為恐懼而"慌不擇路",引發擁擠甚至踩踏。

縱觀歷史上發生的踩踏事件大都會造成嚴重的人員傷亡,輕者造成交通混亂。重則嚴重影響社會治安秩序,造成極壞的群眾影響。

專家提醒,在那些空間有限,人群又相對集中的場所,例如球場、商場、狹窄的街道、室內通道或樓梯、影院、酒吧、夜總會、宗教朝聖的儀式上、彩票銷售點、超載的車輛、航行中的輪船等都隱藏着潛在的危險,當身處這樣的環境中時,一定要提高安全防範意識。

在擁擠行進的人群中,如果前面有人摔倒,而後面不知情的人若繼續前行的話,那麼人群中極易出現像"多米諾骨牌"一樣連鎖倒地的擁擠踩踏現象。專家分析認為,在人多擁擠的地方發生踩踏事故的原因有多種,一般來講,當人群因恐慌、憤怒、興奮而情緒激動失去理智時,危險往往容易產生。如果你此時正好置身在這樣的環境中,就非常有可能受到傷害。在一些現實的案例中,許多傷亡者都是在剛剛意識到危險就被擁擠的人群踩在腳下,因此如何判別危險,怎樣離開危險境地,如何在險境中進行自我保護,就顯得非常重要。

(1)舉止文明,人多的時候不擁擠、不起鬨、不製造緊張或恐慌氣氛。

(2)儘量避免到擁擠的人群中,不得已時,儘量走在人流的邊緣。

(3)發覺擁擠的人群向自己行走的方向來時,應立即避到一旁,不要慌亂,不要奔跑,避免摔倒。

(4)順着人流走,切不可逆着人流前進,否則,很容易被人流推倒。

(5)假如陷入擁擠的人流時,一定要先站穩,身體不要傾斜失去重心,即使鞋子被踩掉,也不要彎腰撿鞋子或繫鞋帶。有可能的話,可先儘快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住,待人群過去後再迅速離開現場。

(6)若自己不幸被人群擁倒後,要設法靠近牆角,身體蜷成球狀,雙手在頸後緊扣以保護身體最脆弱的部位。

(7)在人群中走動,遇到台階或樓梯時,儘量抓住扶手,防止摔倒。

(8)在擁擠的人群中,要時刻保持警惕,當發現有人情緒不對,或

人群開始騷動時,就要做好準備保護自己和他人。

(9)在人群騷動時,腳下要注意些,千萬不能被絆倒,避免自己成為擁擠踩踏事件的誘發因素。

(10)當發現自己前面有人突然摔倒了,馬上要停下腳步,同時大聲呼救,告知後面的人不要向前靠近。

為此,專家特別提醒:當發現前方有人突然摔倒後,旁邊的人一定要大聲呼喊,儘快讓後面的人群知道前方發生了什麼事,否則,後面的人群繼續向前擁擠,就非常容易發生擁擠踩踏事故。如果此時你正帶着孩子,要儘快把孩子抱起來,因為兒童身體矮小,力氣小,面對擁擠混亂的人群,極易出現危險。面對混亂的場面,良好的心理素質是順利逃生的重要因素,爭取做到遇事不慌,否則大家都爭先恐後往外逃的話,可能會加劇危險,甚至出現誰都逃不出來的慘劇。

遭遇擁擠的人群怎麼辦

1.發覺擁擠的人群向着自己行走的方向擁來時,應該馬上避到一旁,但是不要奔跑,以免摔倒。

2.如果路邊有商店、咖啡館等可以暫時躲避的地方,可以暫避一時。切記不要逆着人流前進,那樣非常容易被推倒在地。

3.若身不由己陷入人群之中,一定要先穩住雙腳。切記遠離店鋪的玻璃窗,以免因玻璃破碎而被扎傷。

4.遭遇擁擠的人流時,一定不要採用體位前傾或者低重心的姿勢,即便鞋子被踩掉,也不要貿然彎腰提鞋或繫鞋帶。

5.如有可能,抓住一樣堅固牢靠的東西,例如路燈柱之類,待人群過去後,迅速而鎮靜地離開現場。

出現混亂局面後怎麼辦

1.在擁擠的人群中,要時刻保持警惕,當發現有人情緒不對,或人群開始騷動時,就要做好準備保護自己和他人。

2.此時腳下要敏感些,千萬不能被絆倒,避免自己成為擁擠踩踏事件的誘發因素。

3.當發現自己前面有人突然摔倒了,馬上要停下腳步,同時大聲呼救,告知後面的人不要向前靠近。

4.當帶着孩子遭遇擁擠的人群時,最好把孩子抱起來,避免其在混亂中被踩傷。

5.若被推倒,要設法靠近牆壁。面向牆壁,身體蜷成球狀,雙手在頸後緊扣,以保護身體最脆弱的部位。

事故已經發生該怎麼辦

1.擁擠踩踏事故發生後,一方面趕快報警,等待救援,另一方面,在醫務人員到達現場前,要抓緊時間用科學的方法開展自救和互救。

2.在救治中,要遵循先救重傷者、老人、兒童及婦女的原則。判斷傷勢的依據有:神志不清、呼之不應者傷勢較重;脈搏急促而乏力者傷勢較重;血壓下降、瞳孔放大者傷勢較重;有明顯外傷,血流不止者傷勢較重。

3.當發現傷者呼吸、心跳停止時,要趕快做人工呼吸,輔之以胸外按壓。

開車時遇到擁擠人群怎麼辦

1.切忌駕車穿越人群,尤其是群眾情緒憤怒、激動或滿懷敵意時。因為如果人群發動襲擊,打破窗門,翻轉汽車,自己可能受重傷。

2.倘若自己的汽車正與人群同一方向前進,不要停車觀看,應馬上轉入小路、倒車或掉頭,迅速駛離現場。

3.倘若根本無法衝出重圍,應將車停好,鎖好車門,然後離開,躲入小巷、商店或民居。如果來不及找停車處,也要立刻停車,鎖好車門,靜靜地留在車內,直至人群擁過。

歷史事故

1954年在印度北部城市安拉阿巴德舉行的印度教宗教集會上。約800人在混亂和踩踏中喪生。

1986年和1984年,印度北部城市哈里德瓦爾先後發生的兩起踩踏事件分別導致50人和200人喪生。

1989年在納什克發生的踩踏悲劇中有350人罹難。

1990年7月2日,麥加附近米納的一處地下通道發生嚴重踩踏事件,1426名朝覲者被踩死或窒息而死。

1994年5月24日,麥加聖地米納舉行的投石驅邪活動中有270名朝覲者被踩死。

1997年4月15日,麥加附近米納山谷內一座帳篷營地的煤氣爐着火,造成343人死亡,1500人受傷。

1998年4月9日,至少118名朝覲者在米納舉行的驅邪活動中被踩死,180人受傷。

2004年2月1日,朝覲者在麥加參加一個宗教活動時發生擁擠踩踏事件,至少造成244人被踩死,另有200多人被踩傷。

2005年1月22日,麥加附近的姆尼耶聖地在投石避邪橋一帶發生朝覲者嚴重擁擠事故,致使約500名朝覲者受傷。

2005年1月25日,印度馬哈拉施特拉邦一個宗教集會場所25日發生踩踏事件,造成的死亡人數超過300人。

2010年7月24日,德國西部魯爾區杜伊斯堡市在舉行"愛的大遊行"電子音樂狂歡節時發生踩踏事件。造成21人死亡,超過500人受傷。

2010年11月22日柬埔寨首都金邊22號晚舉行送水節活動時樂極生悲,發生踩踏慘劇,已造成350多人死亡,五百人受傷。

2011年1月14日,印度南部喀拉拉邦14日晚發生嚴重踩踏事件。造成100人死亡,超過100人受傷。

2011年2月21日,馬里首都巴馬科一座體育場當地時間21日晚發生踩踏事件。根據政府公布的數據,事件已造成36人死亡,64人受傷。

2014年12月31日晚23時35分許,上海市黃浦區外灘陳毅廣場發生群眾擁擠踩踏事故,致36人死亡,48人受傷。

2015年7月10日,孟加拉國邁門辛在舉行慈善活動時發生踩踏事故,造成至少23人遇難。

2015年9月25日,沙特麥加米納地區發生朝覲者踩踏事故。死亡人數已經上升到1300人,傷者人數也上升至2000人。

思考

如何預防踩踏事故

注意事項"四問四答"

上下樓梯應注意什麼

上下樓梯靠右行;不求快,要求穩;不在樓梯打鬧,搞惡作劇

身處擁擠的場所中,個人應注意什麼

第一,進入場地前先找到安全出口,一旦發生危險後,可以有目標地脫險。

第二,在空間局限的場所,例如旅遊園區、影院、商場,個人應聽從組織的安排。遇到突發情況時,在組織者的疏導下有序撤離。

第三,陷入混亂的人群中時,要遠離店鋪或櫃檯的玻璃。

第四,雙腳站穩地面,如果具備條件,可以抓住身邊一件牢固的物品。

第五,如出現擁擠踩踏的現象,應及時聯繫外援,尋求幫助。例如,撥打110、120等。

如果出現場面混亂,正確的做法是什麼

靠近摔倒者的人應對後面的人群大聲呼救,告知後方不要向前靠近。

迅速把孩子抱起來,這個時候也是最需要體現尊老愛幼的精神。

遇事不慌亂,爭取時間,有序撤離。

4 身處混亂的人群中,個人應如何安全脫險? 行進中,發現慌亂的人群朝自己的方向擁過來,應快速躲避到一旁,或者蹲在附近的牆角下,等人群過去後,再離開。

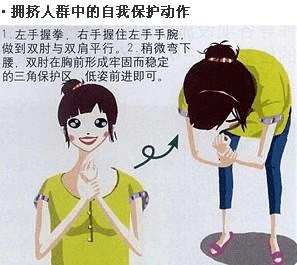

如果身不由己被人群擁着前進,要用一隻手緊握另一手腕,雙肘撐開,平放於胸前,要微微向前彎腰,形成一定的空間,保證呼吸順暢,以免擁擠時造成窒息暈倒。同時護好雙腳,以免腳趾被踩傷。

如果自己被人推倒在地上,這時一定不要驚慌,應設法讓身體靠近牆根或其他支撐物,把身子蜷縮成球狀,雙手緊扣置於頸後,護住後腦和頸部;兩肘向前,護住雙側太陽穴。

參考來源