中國地震局地震研究所重力實驗室檢視原始碼討論檢視歷史

|

中國地震局地震研究所重力實驗室始建於20世紀80年代中期,配備有重力基準室、低壓試驗艙、儀器標定室、磁場試驗室、溫度試驗室和超淨工作室等。

機構簡介

實驗室現有科研人員[1]14人,其中,研究員2人,副研究員、高級工程師6人,助理工程師4人,在讀碩士研究生2人。

獲得獎項

多年來,試驗室獲國家發明三等獎1項,國家科技進步二等獎1項,省部級科技進步一等獎1項,二等獎3項,三等獎5項。

該實驗室由11個部分組成:磁場室、氣壓室、彈性元件室、格值標定室、真空電爐室、變溫室、超淨室、振動室、總裝室、靜態觀測室和金工室。主要承接各類重力儀的加工、安裝和調試。

相關資訊

新時代應急人好樣子丨中國地震局地質研究所地震動力學國家重點實驗室:紮根科研 為防震減災事業護航

在我國地震科研領域,有這樣一支力量,數十年如一日圍繞地震機理與預測這一科學前沿問題和防震減災的社會需求,開展地震科學領域的基礎和應用基礎研究,在支撐國家防震減災事業發展中發揮了重要作用。這就是中國地震局地質研究所地震動力學國家重點實驗室(以下簡稱國家重點實驗室)。

依託中國地震局地質研究所,國家重點實驗室於2003年成立,成為我國地震研究領域唯一的國家級實驗室。十多年來,該實驗室在地震機理和預測研究方面一路前行,取得了一系列重要進展。

在攀登科研高峰的征途中不斷突破

在國家重點實驗室,科研人員以強震孕育和發生的構造變形為主線,圍繞強震機理與預測,從構造變形的發生時間、空間分布、演化歷史、深部環境、物理機制入手,開展地震機理研究、地震趨勢分析、地震危險判斷、地震前兆探索。

「通俗地講,就是我們通過和新構造變形以及發生過的強震打交道,從中找出強震孕育的規律,從而防範風險,儘可能地減小地震造成的損失。」國家重點實驗室副主任陳杰說。

圍繞這樣的定位,國家重點實驗室[2]下設5個科研單元,分別是活動構造研究室、地殼形變研究室、深部構造研究室、新構造年代學實驗室和構造物理實驗室。這5個單元彼此密切聯繫,又各有「絕活兒」,成為業內標杆。

其中,構造物理實驗室,是我國地學領域成立最早、規模最大、試驗手段最多的高溫高壓岩石變形實驗室,始終在國內構造物理和高溫高壓試驗領域發揮着引領作用。

構造物理實驗室主任、研究員周永勝介紹,地震的孕育、發生往往需要數百年到數千年,由於時間限制,科研人員只能獲得地震發生的某些片段。「現在通過我們的實驗室,用數小時到數天,就可以模擬地震孕育和發生的全過程。」

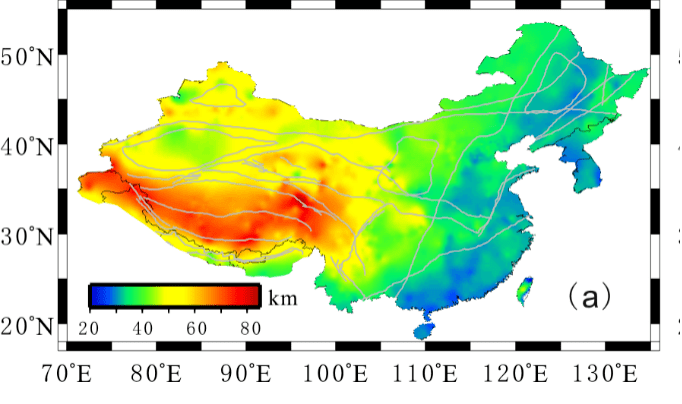

成立以來,國家重點實驗室在攀登科研高峰的征途中,不斷取得新突破:提出了大陸強震受控於活動地塊的理論,對我國地震監測台網的布設與優化、地震重點監視防禦區和年度危險區判定具有重要指導意義;提出了斷層亞失穩模型,為探索地震前兆和預測提供了新的思路;關於青藏高原現今動力學模式的研究成果入選「2014年度中國科學十大進展」。

參考文獻

- ↑ 科研人員應該具備的基本素質 ,搜狐,2017-09-11

- ↑ 值得收藏!請查收這份全國重點實驗室名單 ,搜狐,2023-05-25